Grensgeval ou le chemin de croix du regard

Dans la pratique catholique, le chemin de croix est un acte dévotionnel privé ou communautaire qui consiste à revivre, par le regard posé sur les tableaux, la passion du Christ. Un des enjeux principaux de l’histoire de la peinture fut dès lors d’interroger et de dramatiser ce regard posé sur le divin pour susciter tantôt de la pitié, de la terreur ou pour favoriser une lisibilité en usant de différents types de perspective. Grensgeval (Borderline) de Guy Cassiers rejoue en trois stations cette dramatisation du regard vers le divin et interroge de ce fait notre propre regard posé ou détourné de ces migrants innombrables dont les médias capturent l’image. À partir du texte d’Elfriede Jelinek, Les Suppliants (Arche, 2013) et en collaboration avec la chorégraphe Maud Le Pladec, il propose un spectacle court (1h15) qui entraîne le spectateur sur un véritable chemin de croix du regard.

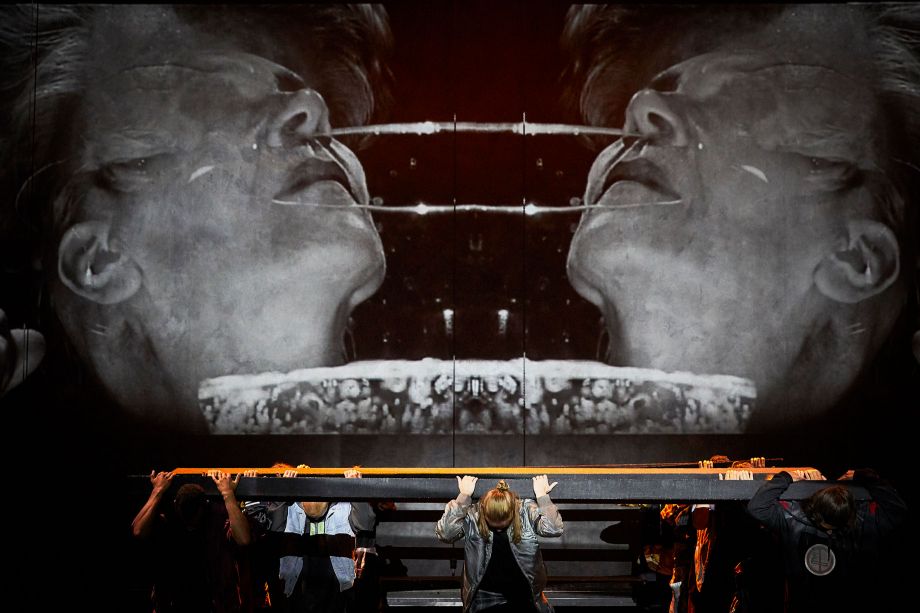

Le premier temps est celui d’une perspective inversée où les quatre acteurs de Guy Cassiers, seuls à avoir la parole, posent des regards démultipliés par des effets de superposition d’image sur les danseurs rejouant au centre du plateau la dérive d’un bateau de migrants. Le spectacle débute ainsi avec une voix qui chante doucement sail away tandis que Katelijne Damen, Abke Harin, Han Kerckhoffs et Lukas Smolders entrent en tenue négligée sur le plateau et s’installent autour d’une table placée à jardin, chacun présentant à l’autre son profil et faisant face à une petite caméra et un écran. À l’autre bout du plateau, quinze danseurs entrent un à un dans l’espace central du plateau et s’y allongent, plaçant sur leur dos de longues poutres comme les lattes d’un navire qu’on aurait démembré. Tandis que les voix sonorisées des acteurs se font entendre, apparaissent sur la toile tendue du fond les visages dédoublés de chacun des acteurs en gros plan. Sous le regard de ces visages en noir et blanc devenus monumentaux, les danseurs bougent doucement et jouent avec l’équilibre instable de ces lourdes poutres, de ces croix qu’ils doivent porter. Le premier tableau proposé par Guy Cassiers met ainsi en scène ces regards que l’écran multiple et confond par la superposition des visages des quatre acteurs. Regards divins vers ces corps qui peinent à atteindre l’équilibre et dont les mouvements lents luttent avec précaution contre la houle d’une mer froide et noire. Les mots de Jelinek tantôt décrivent ce qui se tient sous ces regards tantôt s’adressent à eux, tantôt parlent à leur place. Ces migrants au dos courbés n’ont pas encore acquis de singularité, ils ne sont qu’une masse mouvante anonyme dans l’obscurité que les regards comme la parole écrasent.

L’offrande d’une jeune fille, de vêtements, et les voilà qui se redressent peu à peu et s’amassent en un coin du plateau. Seule une des actrices, Kateljine Damen, s’approche d’eux pour les observer. Aucun échange de regard possible encore, aucune parole de ces migrants qui touchent enfin la terre ferme et se mettent soudain à danser en des mouvements brusques, ramassés et que rythme le son de leur vêtements et de leur respiration saccadée. Leurs premiers mots seront donc ceux d’un souffle haletant qui lutte pour trouver une dignité sous le poids des regards divins et de ceux des spectateurs, forcés de faire des allers-retours entre les surtitres écrasants – le texte est dense et ininterrompu, on doit parfois s’en défaire pour mieux voir –, ces acteurs placés au bord et ces corps rampants. Une dignité des corps migrants qui peine à s’imposer dans cette première partie tant les écrasent ces visages en gros plans et cette excessive parole qui mêle les adresses : vous/nous/ils déjà s’entremêlent de sorte que l’on ne sait plus qui parle à qui, qui parle au nom de qui et de qui. Face à un tel surplomb du regard, le spectateur se retrouve confronté à sa propre position de surplomb, lui qui est bien assis de face et qui observe ces corps présentés comme des objets esthétiques à contempler et à détailler avec effort en dépit des couches de vêtements qui les recouvrent.

L’écran qui servait de toile de fond se lève alors pour découvrir, lentement et sous le regard des seuls acteurs – les danseurs fixent toujours un point fixe et invisible devant eux, un point de fuite situé non pas derrière les spectateurs mais de côté de sorte que l’on ne croise pas leurs regards –, une multitude d’écrans enchevêtrés les uns dans les autres. Ce sera le deuxième temps de ce spectacle, celui de l’agonie. D’une perspective inversée mettant en scène l’écrasement du regard divin, Cassiers passe alors à une multiplication des directions du regard, à tel point que l’on s’y perd. Cherchant à rejouer ce « trop-plein d’images et d’informations » qui caractérise la société contemporaine, le metteur en scène multiplie les points de vue sans jamais en choisir aucun. Plus de visages surplombants – un des acteurs débarrasse tranquillement le matériel vidéo utilisé dans la première partie tandis que le « spectacle » se déroule près de lui, comme si cela ne le concernait plus –, des corps qui, enfin, se mêlent : acteurs et danseurs se croisent, s’agglutinent parfois comme lorsque Kateljine Damen se tient face au public, à l’avant-scène, et que les corps des migrants s’entassent à ses pieds, tels des corps agonisants, suppliants, puis des cadavres encore animés de quelques spasmes. Et pourtant, elle reste droite.

Que pensez alors de cette image, que penser de ce coup de pied donné à un des corps par Abke Haring, la seconde actrice qui les rejoint ? Comment recevoir, surtout, cette esthétisation d’une agonie au premier plan tandis qu’à l’arrière les écrans diffusent ces images qui tournent en boucle depuis le début de cette « crise migratoire » sans que jamais un visage ou un corps – un individu en définitive – puisse être distingué ou reconnu ? Les danseurs se relèvent et entament une danse débridée sur une musique électronique de boîte de nuit, comme s’il s’agissait de se déchaîner soudain, de réaffirmer la capacité à se mouvoir de ces corps auparavant rampants. Tout en dansant, certains sortent leurs téléphones et se prennent en photo. Opposition entre les images anonymes des médias et ces téléphones qui contiennent des vies entières, seuls témoins des personnes quittées, perdues, tuées. « Attention, la dignité humaine arrive, la voilà !, vite, prenez-là en photo avant qu’elle ne disparaisse ! » dit le texte de Jelinek. Mais que fixent ces image et ces photos prises autant par les migrants et réfugiés que par les occidentaux, journalistes ou passants ? Prendre vite la photo de ce corps d’enfant mort sur la berge au risque qu’un autre, à l’agonie, meurt entre temps. Les corps des danseurs et des acteurs se mêlent sans pour autant se confondre, les acteurs dansent, eux-aussi, mais sans se défaire d’une désynchronisation qui les maintient à l’écart de ces corps de migrants. Puissance d’un regard soudain, qu’une des danseuse adresse tout en dansant sur place à Kateljine Damen tandis que celle-ci les observe avec une curiosité quasi touristique. Peut-être le début, là, d’une dignité.

Dignité des réfugiés obscurcie donc, qui plutôt que de s’imposer et d’être brandie de façon militante par la mise en scène de Guy Cassiers, est à chercher dans ce qui est rendu invisible et mis sous silence. Alors que les acteurs détiennent seuls la parole, les lèvres des migrants assis face à nous bougent de façon imperceptible. Exercice de ventriloquie collective et silencieuse : ces voix des acteurs sont doublées par celles que les réfugiés ne font pas entendre, celles que la surabondance d’image rend inaudibles, celles que les occidentaux refusent d’entendre. Un à un, les danseurs tournent le dos jusqu’à ce qu’un seul, encore, double du mouvement de ses lèvres la parole d’un des acteurs. On pense alors à ces récits que les passeurs construisent pour les réfugiés que l’administration européenne écoutera alors, cherchant à déceler une vérité sous la fiction, désirant surtout une vérité qui convienne, qui soit acceptable et recevable.

Nous serions prêts à raconter avec prudence, comme il convient aux étrangers, que nous avons fui sans que nos mains ne se tachent de sang, nous serions fin prêts à le raconter à tout un chacun, nul besoin que ce soit un suppléant, nous le ferions, parole d’honneur, nous le raconterions à tout le monde, nous le raconterions à tous ceux qui voudraient bien l’entendre, mais personne ne le veut

L’agonie est ainsi celle des corps aussi bien que de la parole individuelle, celle qui lutte avec ses contradictions, ses changements d’opinion et de points de vue « même en parlant des autres dans un désir d’entraide, nous ne voyons que nous-mêmes dans le miroir » dit Cassiers dans l’entretien du programme. Et c’est face à ce paradoxe, à cette impossibilité pour les occidentaux de sortir de l’auto-centrisme que le metteur en scène cherche à placer le spectateur en le plongeant dans une surabondance d’images telle que notre regard échoue à saisir les individualités et les détails. Les écrans du fond s’éteignent et le silence se fait tandis que des murs s’élèvent lentement tout autour du plateau. Ce sera le troisième tableau : la mise au tombeau.

Une comptine résonne tandis que tous sont au sol et qu’une lumière rasante éclaire les morceaux de chair qui se découpent parmi les vêtements. Une comptine qui offre un cercueil orné d’un nounours à un enfant comme seule réponse aux suppliants. Qui supplier alors ? Les regards sont tournés cette fois vers les cintres, comme vers une divinité qui se tiendrait au-dessus de leur tête dans ce plateau devenu église. Le mur à jardin laisse passer dans un entrebâillement un filet de lumière, vers lequel les danseurs portent alors l’un d’entre eux. Espoir d’une sortie de l’obscurité anonyme qui est immédiatement figé en une image qu’aucune photo ne viendra conserver.![]()

La mise au tombeau prend fin alors que tous, acteurs et danseurs se retrouvent enfin debout en une ligne qui fait face au spectateur et le défie du regard. La lumière découpe leur corps au niveau de la nuque, telle une décapitation collective. En une dernière image, c’est ainsi vers nous que se portent les regards des suppliants. Les dieux aux visages surplombants ont cédé à l’obscurité d’un ciel qui donne des cercueils comme seule réponse de sorte qu’il faut trouver un autre point de fuite pour le regard, d’autres personnes à qui adresser des prières. Et le spectateur de se sentir soudain pris, lui aussi, face à l’impossibilité de soutenir ces regards trop silencieux des danseurs et de contempler, plutôt la beauté de l’image construite par Cassiers. Peu à peu, les corps s’effondrent sur le sol, en silence toujours tandis que les acteurs continuent à parler en lieu et place des réfugiés et font entendre leur disparition sous le poids des images et des discours occidentaux.

nous voulions juste regarder, oui, et l’avenir nous le voyons déjà, oui, celui-là, là-bas, dans une solitude encore plus obscure, dites-nous au nom de quoi devons-nous encore supplier et surtout, pourquoi ? Et qui ? Que nous soit rendue une juste sentence, c’est ce pour quoi nous prions, que soit exaucée ma prière d’une escorte libre, d’un destin vainqueur, d’un meilleur destin, mais ça n’arrivera pas. Ça n’arrivera pas. Ça n’existe pas. Nous ne sommes même pas là. Nous sommes venus, mais nous ne sommes pas là.