Autogestion des puits – de la vie, du paysage, de murs, et des débats

Premiers jours à Avignon cette année, mais sans théâtre.

Par contre, avec la vie, la collection Lambert et des débats.

Aux clowns, aux sorciers et sorcières, aux hobereaux et cochers ivres,

À mes ami.e.s

PROLOGUE

Il s’agirait quand même de libérer la vie et le désir. Et il faut dire que le théâtre peut quelque chose à cet endroit-là. Encore faut-il être à la hauteur de la vie, ou au dessus, c’est-à-dire qu’il faut qu’il s’est au moins libéré de la sociabilité et de la rentabilité, peut-être deux principes que la bourgeoisie a sophistiqué comme personne d’autre. Et elle a réussi d’étouffer la vie avec, au point que nous ne pouvons nous empêcher de regarder ce monde et s’écrier : quel ennui ! Inutile de dire que dans le cadre de ce festival de la marchandisation de l’art, le théâtre n’a évidemment aucun espace pour cette libération. Il y est contraint par tous les moyens, aliéné.

Non, les gens ne sont pas drôles. Ils sont sérieux pour sauver leur sociabilité et la rentabilité de leurs produits. On pourrait avoir l’impression qu’ils ne vivent que pour cela et on pourrait se jeter dans une tristesse ou une violence sans nom à force d’être assoiffé de vie et de voir les autres à vous tendre du sable et de la poussière à boire. Ils vous tiennent un verre, mais il est vide. Pourquoi vous tiennent-ils encore un verre ? C’est que quelque part tout le monde doit se douter de quelque chose. Tout le monde a encore un vague souvenir de ce que pourrait être la vie. Les plus intelligents d’entre eux ont rationalisé, intellectualisé leur diète. Ils disent par exemple : « On ne rencontre pas des gens dans la vie. On les rencontre dans le travail. » Quelle tristesse et quelle conception cynique de la vie ! Quelle idéologie du travail avec laquelle on nous a baratiné depuis le début. Parce que certains prêtres et certains flics et certains rois ne veulent absolument pas que nous vivons. Ils préfèrent que nous travaillons et que nous pensons que la vie se résume au travail. L’actuel président de la République ne prêche d’ailleurs rien d’autre. Mais un doute plane donc encore au dessus de tout le monde, elle nous guette et quand nous voyons que quelque chose de la vie se manifeste à nous avec cette évidence de l’inéluctable, tout fout le camp, tout peut encore foutre le camp, et alors on déserte, on déchire cet emballage mensonger et nauséabond de la vie et on peut encore s’y jeter comme dans un gouffre et boire à plus pouvoir étancher notre soif. Quand on a ainsi touché ce qui n’a plus besoin d’être nommé, on ne peut plus se satisfaire de la sociabilité et de la rentabilité, mais on veut retourner dans ce paysage et voir et rencontrer tous les paysages possibles. La vie, mesquine, du monde nous devient absolument impossible. Et nous avons donc le choix entre la révolution, le suicide ou la mélancolie.

Le théâtre y peut donc quelque chose. Le théâtre peut nous pousser en direction vers ces trois solutions qui sont une et la même chose. Elles sont la possibilité d’existence dans ce monde une fois bu l’eau de la vie. Et si le théâtre faisait son boulot, on n’aurait bientôt plus besoin de ces trois solutions, car ce monde sera plein d’assoiffés de la vie qui se tendront des verres d’eau rempli jusqu’au bord. Tous ces gens ensorcelleraient ce monde et en ferait un déluge afin que tout le monde boive et boive encore jusqu’à ce que ce monde n’aurait plus rien à voir avec ce monde, mais serait la vie, pleine et souveraine, cruelle et joyeuse, infiniment joyeuse. On se réjouirait d’autant plus que nous saurons qu’il n’y aura plus de maître à venir. Nous apprendrons à nager dans les torrents de la vie et crierons : Oui !

Oui !

Oui ! Cela est possible. Je l’affirmerai jusqu’à ce que j’aurai bu le calice jusqu’à la lie. Oui ! Une autre vie est possible, libérée. Oui ! Le théâtre y peut quelque chose. Mais, oui, il faut inventer des manières qui permettent de travailler à cela. Car, ne nous trompons pas, ce monde est fait pour être perpétué. Tout est fait pour que rien n’y change et pour que nous oublions notre soif, pour que nous la déguisons et que nous buvons de la poussière en croyant qu’il s’agit de l’eau fraîche. Construisons donc des sources inépuisables à partir des paysages partagés. Une puissance en y émane qui peut ensemencer des puits dans ce monde où les assoiffés de la vie pourrons trouver de quoi boire. Ces puits sont peu nombreux et fragiles, et longs à construire, mais nous savons que l’on ne fait pas un jardin au milieu du désert en un jour. Nous savons qu’un nouveau printemps est à venir. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls.

DE MURS ET DE PAYSAGES

Pour cet enième festival d’Avignon (je crois qu’il s’agit d’arrêter de compter un jour, comme les vieillards moribonds cessent un moment de compter les années), la collection Lambert propose des expositions également. Si je comprends bien, festival in et off s’y mélange. Anatomies du pouvoir en est une. Il s’agit de photographies du suisse Christian Lutz, d’ailleurs membre de la « sélection suisse à Avignon », programme établi par Pro Helvetia et donc artistes soutenus par Pro Helvetia. J’y reviendrai.

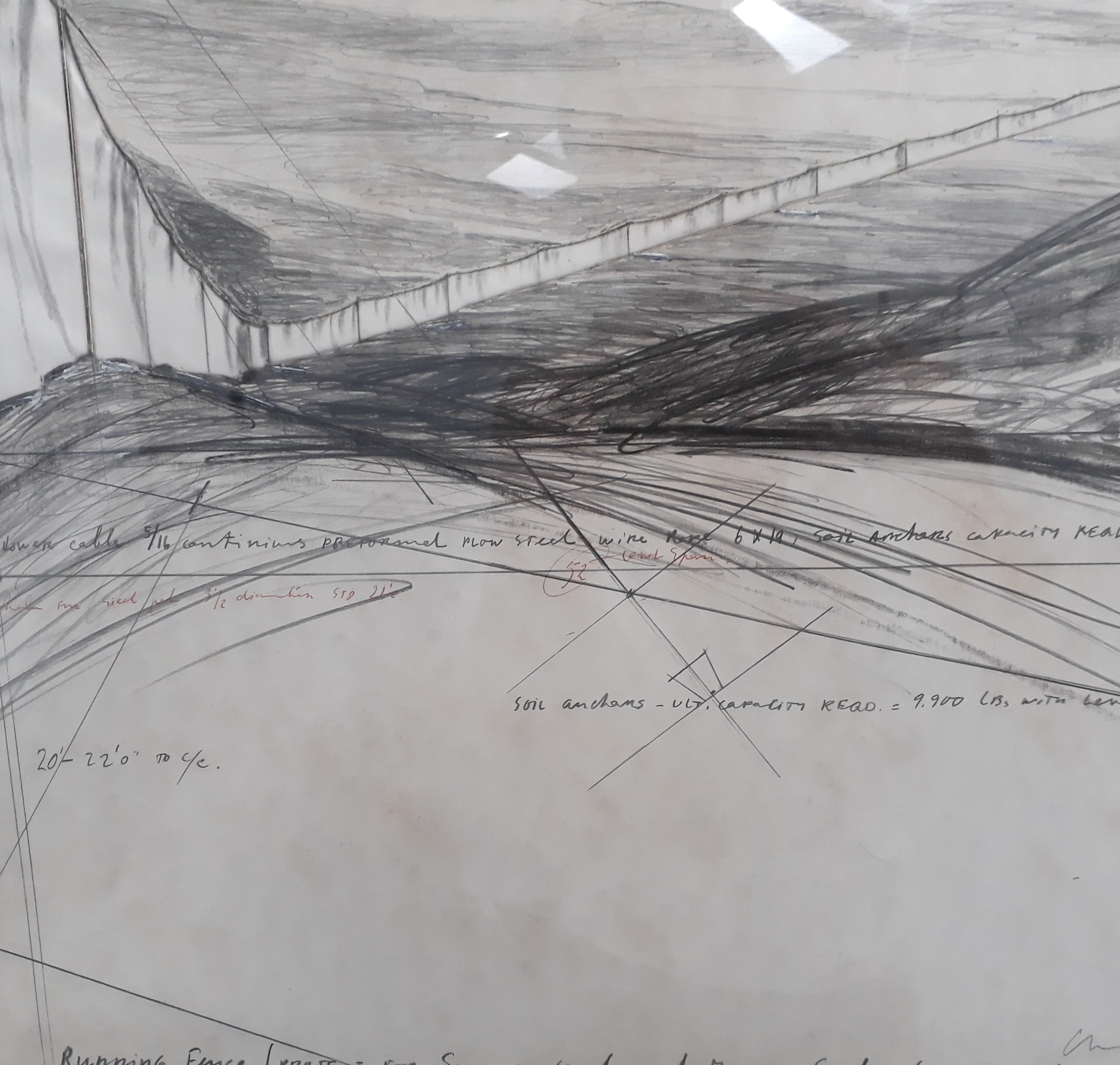

Une autre est une exposition des œuvres de la collection Lambert. Et comme la rencontre ne peut être programmée (je ne sais pas comment la médiation culturelle pense ce problème), je m’arrête devant un dessin ou plutôt un dessin m’arrête. Il s’agit d’un paysage qui est traversé par un mur. Running Fence. Il faut dire que je rentrais dans cette salle avec une attention particulière puisqu’elle était titré de « au-delà du paysage » ou quelque chose du genre. Le texte introducteur commence avec une citation, dont une partie va ainsi : « … contrairement à eux [aux animaux], il [l’Homme] n’est pas une figure dans le paysage, mais un modeleur du paysage. » Et moi qui ai tout de suite envie de répondre : « Il est un paysage. »

Bref, le mur sur ce dessin sur papier était en tissu. Comme une matière étrangère, introduite, dans ce paysage. Mais pas non plus une matière opposée, qui ferait violence à la fragilité du papier. Une matière proche, mais différente ; induisant d’autres usages et d’autres fonctions.

Il est inutile de répéter la violence des murs dans la réalité de nos mondes. Des murs de frontières. En béton armé. Avec du barbelé. Même si nous n’avons pas l’expérience directe de ces murs, que nos corps ou les corps de nos ami.e.s ne se sont pas fait déchiquetés en tentant de faire fi à cette séparation, chacun.e comprendra du moins de manière rationnelle son insupportable violence. Il est peut-être aussi inutile de répéter son caractère arbitraire, si souvent arbitraire, c’est-à-dire décidé par un pouvoir étranger à la réalité du paysage. Mais nous pouvons peut-être se demander avec ce dessin de Christo et Jeanne-Claude quel est cet étrange besoin que nous avons à hisser des murs entre nous, nos paysages intimes et propres ? Quel danger réside dans le désir de l’autre ? Que tentons-nous de protéger avec nos murs ?

La réponse à la question des murs que nous pouvons déceler dans l’exposition de Christian Lutz est la réponse du pouvoir qui a peur. Le pouvoir doit se cacher, tourner le dos aux regards des autres, s’armer de luxurieuses colonnes et tableaux, se cacher derrières des lunettes de soleil, des vitres teintés. Il doit se protéger parce que méfiant. Méfiant et méchant parce qu’il sait ou il pense qu’il est toujours convoité. Il est mâle, toujours, sur les photos de Lutz. Mâle et en costard. Entourés de bouffons qui trahissent leurs amis pour être mieux vus par l’aura du pouvoir, pour y briller un peu plus, enfin, … ils pensent briller un peu plus. Ce sont peut-être les plus méchants et les plus bêtes. Les Polonius, toujours au service du pouvoir, sans ancrage, penché sur un pied, démontrant au tyran avec un regard et un sourire sournois qui sera le suivant qui devra être exécuté.

Nous comprenons pourquoi le pouvoir a besoin de murs. Il se protège derrière, délirant qu’il l’est, paranoïaque, convaincu de son importance évidente… mais nous ? Nous ? Sans pouvoir. Sans rien. Nous qui n’avons à défendre que notre vie, et notre joie. Nous qui n’avons pas besoin d’être méfiant puisque personne nous veux quelque chose ? Nous qui ne cherchons pas à briller dans la lumière terrifiante du pouvoir ; celle qui éclaire les pilotis de la nuit, celle qui éclaire les salles sans fenêtres, celle qui illumine le trône… ? Nous, hommes, femmes et enfants, et ce qui existe entre, qui aimons les yeux et regarder les yeux ? Nous qui ne cherchons qu’une fidélité à nos ami.e.s et qu’à agrandir nos amitiés à toute personne qui ne nous veut pas du mal ? Pourquoi, nous aussi, nous avons tant de mal à ne pas construire de mur ? Des murs là où tout mur semble si superficiel, tellement de trop et inutile et moche…

Et peut-être la réponse du pouvoir vaut comme réponse ici aussi. Nous pensons encore devoir défendre quelque chose. Nos petits pouvoirs et les petits privilèges qui viennent avec. Nous nous sommes attachés à la forme que nous avons fait de nous-même et par laquelle nous avons encore une prise dans le monde. Nous n’arrivons pas encore à déserter entièrement pour enfin être en face de l’autre, ouvert, confiant, sans crainte pour pouvoir résonner avec. Et peut-être même, s’y loge là, dans ces cercles d’hommes qui cachent quelque chose, derrières ces fenêtres obstruées, devant les pilotis dans la nuit, une érotique particulière. Sombre et violente, glaciale… une sorte d’érotique de la mort. Il y a quelque chose de cet ordre dans les photographies de Lutz.

Mais nous pouvons encore lire autre chose dans le dessin Running Fence de Christo et Jeanne-Claude. Nous voyons les calculs, les études et analyses scientifiques, les hauteurs et longueurs nécessaires, un plan, des lettres et des chiffres écrits sur le paysage, dans le paysage. Et peut-être n’est-ce au final pas ce mur en tissu qui est la plus grande violence faite à ce paysage, mais cette planification technique. State of California. Aménagement. À côté de cette entreprise technocrate, ce mur en tissu se dessine presque comme un voile blanc. Un voile qui protège également quelque chose, mais différemment d’un mur. On peut soulever un voile. Il ne suffit que d’une brise légère. Et cette brise légère est inscrite intrinsèquement dans chaque voile. Ainsi serait notre premier pas vers notre libération la transformation de nos murs en voiles. Dès lors, nous n’aurions plus besoin de marteaux piqueurs, nous n’aurions plus non plus de gravats à s’en débarrasser, nous nous ouvririons à un jeu léger et à une érotique lumineuse. Il serait aisé d’apercevoir le paysage derrière. Non plus exclusion de l’autre, mais invitation à nous dévoiler, à nous révéler mutuellement à nous-même. Le voile ne cache pas qu’il cache un secret. Le mur s’en fou du secret. Il défend. Il est guerrier. Il est et met en guerre. Fait pour empêcher, il appelle à sa destruction. Le voile invite au regard et la curiosité de l’autre.

INTERMEZZO

“

Clown

Un jour.

Un jour, bientôt peut-être.

Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.

Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.

Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler.

D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînement « de fil en aiguille ».

Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, je boirai à nouveau l’espace nourricier.

A coup de ridicules, de déchéances (qu’est-ce que la déchéance ?), par éclatement, par vide, par une totale dissipation-dérision-purgation, j’expulserai de moi la forme qu’on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes, si dignes, mes semblables.

Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille.

Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée-ambition m’avait fait déserter.

Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime.

Perdu en un endroit lointain (ou même pas), sans nom, sans identité.

clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l’esclaffement, le sens que contre toute lumière je m’étais fait de mon importance.

Je plongerai.

Sans bourse dans l’infini-esprit sous-jacent ouvert

à tous

ouvert à moi-même à une nouvelle et incroyable rosée

à force d’être nul

et ras…

et risible…

Henri Michaux, « Peintures » (1939,) in L’espace du dedans, Pages choisies, Poésie / Gallimard, 1966, p.249”

DE « DÉBATS »

Par contre le monde résiste et ne cesse de nous rappeler à lui. Les débats ont lieu et tout ce que j’ai nommé plus haut réapparaît. Non plus jeu érotique, mais jeu social. Garder ou gagner une position sociale. Au pire, un jeu corporatiste : écrivains contre metteurs en scène, dramaturges contre romanciers…. C’est ainsi que la table ronde Théâtre politique / théâtre social ? avec Alain Badiou, Arnaud Maisetti, Alexandra Badea, Samuel Gallet et Christophe Tostain procède malgré la volonté et la tentative de Badiou et Maisetti de problématiser certains points. Rares sont les tables rondes où les réelles oppositions sont nommés et deviennent dispute. Ce ne sera pas non plus le cas ici. Une courtoisie y règne, chacun.e flippé.e de se planter, de sortir K.O. Jeu défensif en général. Le groupe se divise en deux camps. Un camp plus radical et engagé de l’autre, plus construit également. L’autre plutôt consensuel, plus lâche donc. Le camp consensuel adopte toutes les attaques du camp adversaire en disant : « Nous sommes d’accord. » même si effectivement ils fabriquent des objets contraires aux mots énoncés par le camp engagé. Ils désarment toute attaque. Toute dispute est évitée et ce qui est le pire, c’est que la position engagée est rattrapée par le consensus, récupérée par la majorité molle, puisque ses mots sont vidés de leurs sens. « Si tel est d’accord avec ces mots, ces mots voulaient donc dire cela aussi. » Polysémie des mots. Quelle bataille à mener ! On a envie que cela devienne plus violent, que chacun.e ose dire les contradictions qu’il ou elle voit à l’œuvre. Finissons une fois pour toute avec la courtoisie. Par exemple, Alexandra Badea répondant à Arnaud Maisetti. Je paraphrase : « Je crois que personne d’entre nous calcule l’effet que nos écritures ont sur le spectateur. On n’en est plus là. Tout ce que j’essaie, c’est de changer le regard, essayer de faire en sorte que le spectateur se pose des questions. » Si ce n’est pas prévoir un effet, c’est même pire : prétendre qu’elle connaît les questions que les spectateurs se posent.

Alexandra, Samuel et Christophe étaient attaqués d’écrire un théâtre correspondant et réconfortant l’état du monde actuel, de le perpétuer avec leur théâtre. Sois ils ne l’ont pas vu, soit ils ont évité la dispute par manque de courage ou d’arguments. Peut-être pour sauver la valeur de leurs produits que l’on pouvait directement acheter à côté.

Autre était la parole qui régnait dans un débat dans le village du Off, organisé par le SYNAVI : et si on remettait l’équité au cœur de la relation créateurs / programmateurs ? Il n’y avait aucun programmateur dans la salle comme quoi il faut se dire que l’intérêt pour cette proposition n’est pas partagé. Et cela en dit long.

Il revenait évidemment sur la table la nécessité pour les artistes de reprendre les lieux, qu’ils nous ont été ôté. Des dispositifs s’inventent comme Scène sur Seine. Un regroupement de compagnies qui envisage la diffusion différemment et construit des solidarités entre compagnies tout en essayant de changer la manière qu’ont programmateurs et créateurs de se parler. Les sentinelles, une fédération de compagnies qui militent pour des meilleurs conditions de travail à Avignon et accusent le fait que des subventions publiques vont dans la poche de propriétaires privés qui ne cessent d’augmenter les loyers, alors que les programmateurs, qui ont également de moins en moins d’argent, reste de moins en moins longtemps à Avignon. Programmateurs qui vont voir les choses à Avignon, mais non pas quand ils se passent à côté de chez eux. Espoir de diffusion qui justifierait à elle seul le déficit dans lequel la majorité des compagnies se mettent en jouant dans le OFF d’Avignon. Diffusion qui se résume en moyenne à cinq dates par spectacle.

Et ici cela se dispute. Ça accuse et ça défend. Ça lutte. L’enjeu n’est pas de se vendre. De toute façon, il n’y a pas d’acheteur. Mais est affirmé et se construit un rapport militant à notre métier. Ce n’est plus s’assurer une place dans la hiérarchie du champ, mais se battre pour attaquer, fragiliser la hiérarchie donnée. Inventer des dispositifs matériels qui tentent d’inverser le rapport de force. Sortir de l’impuissance et de l’acquiescement. Construction et autogestion.

Voilà le chemin qui se dessine…