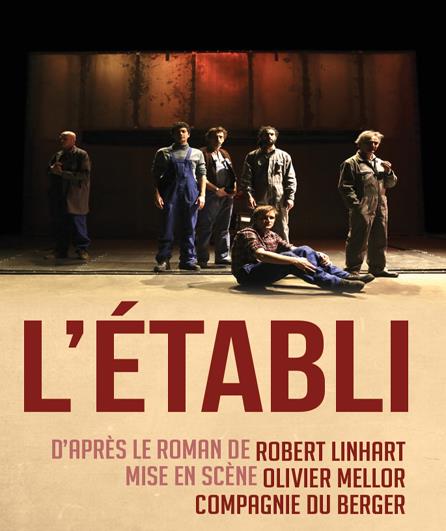

L’Établi d’Olivier Mellor, mémoires vives de la lutte des classes

Par Arnaud Maïsetti – 25 juillet 2018.

mise en scène par Olivier Mellor, Cie du Berger

« Essayez donc d’oublier la lutte des classes quand vous êtes à l’usine : le patron, lui, ne l’oublie pas. » L’Établi, ce serait peut-être cela : activer une contre-mémoire, réarmer le souvenir tant émoussé en dehors par des forces qui visent à fabriquer de l’oubli, travailler aussi à la fabrication historique d’un devenir issu de ce passé que l’usine rend présent, à chaque geste, à chaque violence. Les rapports de production, la division du travail, la déshumanisation des corps soumis à la machine, l’épuisement aussi, physique et mentale, de tout cela l’usine est l’expérience : comme la ligne de front palpable de la lutte. Ce travail d’effacement de l’oubli, peut-être revient-il au théâtre en retour de le travailler : d’être le lieu d’une mémoire active. Du livre majuscule de Robert Linhart publié en 1978 aux éditions de Minuit, la compagnie du Berger s’empare pour le jeter sur scène, cherchant moins l’illustration d’un récit qu’une saisie puissante, avec les moyens du théâtre, de sa leçon. Celle de faire exister la lutte, dans chaque corps, dans chaque échange, de nommer les lignes de partage et les espaces communs : celle surtout de faire de l’usine un monde en tant que tel, une organisation déployée à son échelle répétant le monde. Théâtre qui met en mouvement la scénographie de ce monde, la dramaturgie des rapports de production, la sémiotique des luttes. Théâtre machine, théâtre récit, et théâtre action : théâtre mémoire, non pour rappeler le passé, mais pour dire combien ce passé permet de rendre visible et lisible le présent.

Esquisser un bref parcours de cet itinéraire raconte un peu une période brève et puissante, celle de la fièvre des organisations, de leur recomposition permanente, du bouillonnement des pensées et des actions, et de l’émiettement des forces dans un moment qui rendait pourtant possible les basculements révolutionnaires, face à un Pouvoir sclérosant sourd aux mouvements d’une jeunesse nouvelle.

Linhart est fils de ce temps, en même temps qu’acteur de ces soulèvements. Acteur, il souhaiterait l’être davantage, mais comment l’être, lorsqu’on est intellectuel, auteur, penseur, agitateur d’idées — qu’on sait la classe ouvrière comme outil de la révolution, mais qu’on n’est pas soi-même issu de cette classe ni plongé dans la réalité du prolétariat ?

S’établir, c’était donc une nécessité, un scandale aussi, une déchirure. Pour les camarades militants et intellectuels, une forme de renoncement à des luttes sur le terrain des idées ; pour les ouvriers, un étrange mouvement qui ne pouvait être envisagé qu’avec perplexité : un homme qui veut vivre les conditions même qu’ils subissent — le faisait-il par curiosité, comme un ethnologue observe une espèce étrangère ?

Le mouvement des établis voudrait dépasser l’observation pour opérer de l’intérieur des soulèvements : Mai 68 a, de ce point de vue, été le moment d’un espoir autant qu’une déception. La révolution n’a pas eu lieu, quand même bien son désir fut éclatant. Il fallait remuer ce désir depuis les entrailles mêmes de la lutte.

S’établir à l’usine : pendant dix mois, Robert Linhart pointe à la chaîne Citroën de la Porte de Choisy. Dix mois durant, il vivra donc le quotidien des ouvriers ; son statut de diplômé — et de Blanc — lui assure une relative protection : Ouvrier Spécialisé d’emblée, lui qui ne sait rien faire de ses mains, quand les immigrés qualifiés commencent tout en bas de l’échelle.

Dix mois durant, il observe, vit, mange, dort, s’épuise dans l’usine ; se lie d’amitiés avec certains, s’oppose à d’autres, éprouve la lutte des classes dans son corps.

Dix mois plus tard, après brimades et déclassements, tentatives d’intimidations et mises à l’écart par la direction, il est licencié, sans gloire ni émeute.

Dix ans plus tard, le temps que l’expérience se dépose et que le souvenir se cristallise, il écrira : un livre qui sera davantage qu’un témoignage, ou un pur récit d’expérience – plutôt une façon de mettre sur l’établi les outils de la lutte pour la penser, dans l’action.

Livre mélancolique aussi, traversée par l’échec, mais sans renoncement, ni résignation.

Une façon de travailler à l’histoire de la classe ouvrière depuis le lieu même où la lutte des classes prend corps, et de penser la colère, ou « d’organiser le pessimisme », selon le mot récent de Maggy Marin.

Si le livre est si puissant, c’est singulièrement qu’il appelle au théâtre.

Peut-être parce que l’établi porte directement l’enjeu d’un rôle à jouer, que le personnage l’endosse contre lui-même et sa nature, mais qu’il y est affectivement et intellectuellement engagé : qu’en cela, il existe entre Linhart l’universitaire et Robert l’ouvrier, un rapport théâtral, du rôle politique à jouer dans la fable des révolutions ; peut-être aussi parce que l’usine est l’élément théâtral propre à rendre visible l’espace historique ; peut-être enfin parce que l’enjeu de la mémoire, quand il n’est pas pur restitution des faits, mais brûlure, relève d’une tâche propre à la répétition théâtrale.

Puis, il y a la question de la représentation : l’usine est le theatrum mundi des rapports de force, une reproduction à l’échelle du capitalisme industriel.

Sur le plateau, l’usine : l’espace est avant tout un champ de forces. La Compagnie du Berger se saisit immédiatement du territoire pour le travailler comme sensation, matière sensorielle. Bruits de machines, lumières diffuses, agitation incessante. Mais il ne s’agit pas de reproduire l’espace de l’usine, plutôt de lui donner forme : dès lors, les bruits seront travaillés par une musique industrielle, nappes sonores de guitares et de claviers où la mélodie tient à des rythmes – musique jouée en direct par Séverin « Toskano » Jeanniard, Romain Dubuis, Olivier Mellor, Vadim Vernay – ; ainsi des lumières, traversées d’halos, de pénombres et d’éclats, qui donnent à voir et obscurcissent, organisant les bascules entre voix intérieure et scènes dans l’usine.

C’est le choix d’une dramaturgie qui tient à ces brusques changements de registres et d’espaces, souplement organisés — entre le théâtre-récit et le théâtre-action. On retrouvera par là l’énergie du livre, qui bat un rythme alternant scènes vues d’une part et réflexions sociales, anthropologiques, théoriques d’autre part immédiatement mise à l’épreuve de la réalité sensible.

Sur le plateau donc, ces jeux d’allers-retours qui donnent les perspectives — puis, peu à peu, on ne sait plus si c’est la théorie politique qui donne sens aux violences sociales, ou si c’est le contraire : là, le spectacle trouve sa plus juste raison d’être.

Ce moment par exemple, où une grève est décidée : un débrayage à 17 h, alors que la direction a décidé de rattraper les jours des grèves de 68 en allongeant de trois quarts d’heure la journée de travail (non payée). Sur le plateau, la ligne d’ouvriers frontalement organisés, face à nous, chacun s’adressant tout à la fois à soi et aux autres, dans une sorte de chant choral qui amasse l’énergie et la colère ; et puis, ils se taisent soudain : c’est 17 h, la machine ralentit d’abord, puis la chaîne se met à l’arrêt. Le silence témoigne de ce moment où l’action prend le relai de la parole, qu’elle recouvre, qu’elle réalise. Moment de suspension qui permet à la parole et à l’action de prendre corps l’une par l’autre.

Durant tout le spectacle, le livre de Linhart est ainsi travaillé théâtralement pour rendre sensibles la pensée et l’expérience traversée. Celle par exemple de l’épuisement : c’est évidemment la part la plus massive de l’usine, sa réalité la moins contournable. On sait les pages sur Marx sur la reconstitution de la force de production de l’ouvrier concédée par le capitaliste — sur la théorie de la plus-value qui en découle (ou comment le temps de travail effectué excède le temps de travail salarié : entre les deux, ce temps gratuit, que s’accorde le capitalisme : esclavage pur et simple).

Sur scène, les gestes des acteurs ne sont pas ceux de l’usine mais tendent à en redonner leur effectivité.

On tire des masses d’objets avec une corde qu’on laisse retomber lourdement ; on porte des caisses ; on tire des charriots : mais là encore, le théâtre est à l’ouvrage. Les corps des acteurs s’épuisent dans des gestes qui ne produisent rien, aucune voiture ou aucun produit. Ces gestes pour de vrai, sont des gestes faux : pure dépense — force somptuaire du travail qui met à nu la nature véritable des productions. Le corps s’épuise dans des gestes qui l’aliènent et ne produisent que sa fatigue. Il y a d’autres gestes : ceux que l’ouvrier algérien effectue majestueusement pour poncer la voiture qui passe devant lui chaque minute — sa capacité à excéder le temps prévu (la chaîne avance à rythme régulier) pour s’offrir toutes les deux heures, quelques minutes de répit, une cigarette (on pense à ce texte de Marx, sur la pause cigarette : et comme elle était cruciale aussi pour arracher du temps au capital, et pour s’organiser). Gestes effectués dans le vide, pour le vide : face à quoi aussi Robert est démuni, lui qui est incapable de faire autre chose qu’écrire. « La main à plume vaut la main à charrue. – Quel siècle à mains ! – Je n’aurai jamais ma main. » (Rimbaud)

Scène allégorique du monde : comme ce moment terrible et terrifiant où on change l’établi d’un vieil artisan, maître dans l’art d’arranger les pièces défectueuses. Des ingénieurs un matin remplacent son établi qu’il avait mis des années à forger à sa main. Incapable de manier la nouvelle machine technologiquement haut de gamme, l’ouvrier est humilié : le lendemain, on remettra son établi, mais il restera brisé.

Scène d’un monde, oui, où la technique nie le corps, l’aliène au motif même de sa libération ; scène où l’établi est concrètement l’instrument et l’espace de la domination — où l’établi est vraiment l’épreuve de force de la maîtrise, celle qui porte sur le corps et les affects. Où l’établi peut-être aussi l’enjeu d’une ressaisie, quand il est forgé par sa main, et qu’il est le prolongement du corps, l’outil d’une émancipation peut-être.

La levée de ce théâtre dialogue avec le roman pour trouver sa forme, au présent, dans l’action physique, puisant dans les ressources du théâtre documentaire — projection puissante des scènes d’usine sur écran —, et dans le théâtre d’action, inventant des gestes, dressant des corps agissant sur un plateau qui les malmène.

Reste la leçon politique.

Celle d’une mémoire vive, que le livre convoquait, et que le théâtre ici déplace pour en lever l’acuité, l’urgence, la nécessité.

« Le rôle du théâtre, c’est de transformer le besoin de révolution en désir », disait Alain Badiou, vendredi dernier. Théâtre ici qui donne à voir combien la lutte des classes s’inscrit dans les corps, les hiérarchisations minuscules qui font la réalité sociale d’un temps et d’un espace, petits chefs, sous-chefs, ouvriers eux-mêmes pris dans l’effort de l’aliénation des autres ; racisme ordinaire des cadres sur les ouvriers, des ouvriers à l’égard de leurs semblables.

Ainsi, la compagnie du Berger se distribue les rôles : si Robert est toujours interprété par le même acteur (le jeune et précis Aurélien Ambach-Albertini), tous s’échangeront les partitions, cadres ou ouvriers, OS ou simples manutentionnaires, ingénieurs, contremaîtres, camarades de luttes. Ceci moins pour diluer et déresponsabiliser que pour rendre fluide les rapports de domination, persistants les dynamiques, possibles toujours leurs ouvertures.

Tâche de ce théâtre de désigner les lignes, même en soi, qui font les mondes, localisent les espaces de l’action possible.

Par exemple, dans le mouvement de l’arrêt de la machine : quelque chose cesse, qui fait recommence autre chose, une qualité de temps, un autre rapport à l’écoute, des corps différents soudain. Autre détail : le patron de l’usine est joué par Olivier Mellor lui-même, d’abord projeté sur l’écran, manière de Big Brother qui observe et sait tout, puissance omnisciente et immense, désincarnée – avant qu’il fasse son apparition pour un vaste contrôle des efficacités. Metteur en scène et chef d’orchestre du théâtre de l’usine, de la machine théâtrale : et les acteurs, autour, ouvriers et rouages, d’être rendus visibles comme acteurs précisément du rôle social qu’on leur fait jouer : interprètes d’une partition qui n’est pas la leur. Et il suffirait de sortir de son rôle, de jouer à côté, d’être – comme Robert Linhart – transfuge d’un rôle à l’autre, d’opérer l’autre bascule de l’usine au théâtre et du théâtre à l’usine, et au monde : redevenir acteur d’une Histoire écrite par soi.

Théâtre qui n’est pas résigné à seulement dire ce qui a été — et même, on pourrait reprocher les silences du spectacle sur les moments de grands découragements, sur l’impuissance de Robert Linhart [2], sur l’impasse même qu’a pu représenter la logique de l’établi. L’établi, ce n’est, peu à peu, plus l’intellectuel en usine ni la table de l’ouvrier : c’est le théâtre, sur lequel on jette les outils qui serviraient, qui serviront. La colère par exemple ; la question de l’organisation collective ; celle de l’émancipation par le corps.

À la fin, à l’issue de nombreuses tentatives de grèves avortées, de déplacements d’un service à l’autre pour l’isoler, Robert est licencié. Il attend les amis à la sortie de l’usine : mais il est tard, c’est la fin de l’été, tout le monde est déjà rentré. Un ouvrier l’attend. C’est Kamel. Un intrigant, un mouchard. Il s’avance, maladroitement, avoue que la direction lui a proposé de l’argent pour provoquer une bagarre avec Robert, qui justifierait son licenciement. Il dit qu’il a refusé, qu’il a sa fierté. Il a honte qu’on ait pensé à lui. Il s’en va.

C’est le dernier mot du livre, et du spectacle : « Kamel aussi, c’est la classe ouvrière ».

L’Établi aussi, c’est le moteur de l’histoire, c’est la perception des rapports de force, c’est la conscience historique des masses dans son mouvement d’émancipation, c’est le récit qui rend visible la lutte des classes, et c’est la parole qui rend cette mémoire inoubliable et présente.