L’occupation des théâtres | un jour à la Criée

« Maintenons ces lieux fermés, ou occupons-les ». Devant la Criée balayée par le vent, ils doivent hausser la voix pour les dire, ces mots, et les cris qui se lèvent possèdent la justesse et la hauteur qu’il faut pour atteindre plus fermement la cible, celle qui se confond avec ce monde. La Criée fait face à l’Hôtel de Ville, le vent s’acharne sur nous : « mais que salubre est le vent ».

C’est la criée de la Criée depuis une heure, et à pleine voix, dans les bourrasques on crie devant la Criée, on lit les textes urgents du moment, ceux écrits il y a deux jours, ou cent ans, les phrases incandescentes de fureur politique ou de douceur, on puise dans les puissances vengeresses. Ensuite, on piochera dans une sorte de boite ouverte aux passants et on lira ce qu’ils ont déposé, mêmes violences tranquilles, douceurs intraitables : toujours, mêmes inquiétudes inlassables — les mots qu’on entend ne touchent que de loin le souci culturel, parce qu’ils affrontent tel qu’en lui-même ce monde, la violence qui partout s’attaquent à tous. « Que ces lieux soient ouverts ou fermés, la seule culture qui nous reste, c’est la culture du viol ».

Oui, c’est de cela qu’il s’agit. Non pas de jouer, plutôt au contraire. Qu’on arrête la comédie, comme l’écrit une pancarte rageuse. Embrasser d’un même mouvement les violences qui s’acharnent sur les corps fragiles, les corps mineurs — et leur répondre ; et les tenir en respect.

Dès lors, occuper un théâtre — dira l’un d’eux — prolonge le même geste d’occupation des places il y a dix ans, des ronds-points plus récemment. La première chose qu’on fait pour s’opposer à ce monde, ce serait donc d’abord de l’occuper, d’arrêter la marche. Autrefois, on allait ; on manifestait en marchant. On rentrait chez soi. Cette fois, on reste. Et puis, davantage peut-être que ces dernières années, se pose la question cruciale de ce que signifie l’autogestion des occupations : le lieu comme territoire stratégique d’organisation, de rencontre, voire d’intervention — un nœud d’articulation possible entre les corps habituellement séparés par le travail.

Et pourquoi un théâtre, pourquoi des théâtres ? Pour renverser le stigmate peut-être ? Théâtre, haut lieu de l’exclusion à l’endroit même où on prétend l’assemblée égalitaire, territoire qu’on dit par réflexe politique sans trop savoir pourquoi, ou parce qu’on se souvient vaguement qu’en Grèce, on avait inventé le théâtre et la démocratie d’un même geste. Théâtre, espace d’un rituel démocratique qui ne sert plus que des puissants. Dès lors, cette intuition qu’on entendra, au détour de ces mots emportés : non, on ne prend pas un théâtre, on le reprend. Ces théâtres nous étaient fermés : il faudra bien les ouvrir en deux.

À cette Criée, les micros ne fonctionnent pas, alors, on fera comme autrefois, avec ce qu’on possède dans le corps, les forces qu’a laissées la fatigue, qui est si grande. Une semaine. Cela fait une semaine. Quand l’une d’elles le rappellera, tout à l’heure, à l’Assemblée générale du soir, elle s’entendra elle-même dire ces mots, et semblera presque prise d’émotion, de vertige. On est une semaine après, donc.

Il y a une semaine, j’écrivais l’incertitude et les risques. Que salubre est le vent. On est une semaine plus tard, et dix jours après la prise du Merlan/Zef, le vendredi ; le lundi, la Criée, Centre Dramatique national est occupé. Difficilement d’abord, et dans le rapport de force noué avec ladite Direction. Une semaine ne fut pas de trop pour que l’occupation se fasse.

Je n’y dors pas, je n’y vis pas ; j’écris cela de ce côté des choses préservées de la fatigue et des choix compliqués devant l’action ; j’écris cela, autant que possible auprès de ceux qui le vivent, et ne le vivant pas depuis la nuit même, et le petit matin. J’écris malgré tout, tâchant comme tous de trouver place dans les luttes qu’on se donne, conscient que cette place n’accorde pas le droit de parler au nom de ceux qui en font l’épreuve dans le corps — seulement parler vers eux.

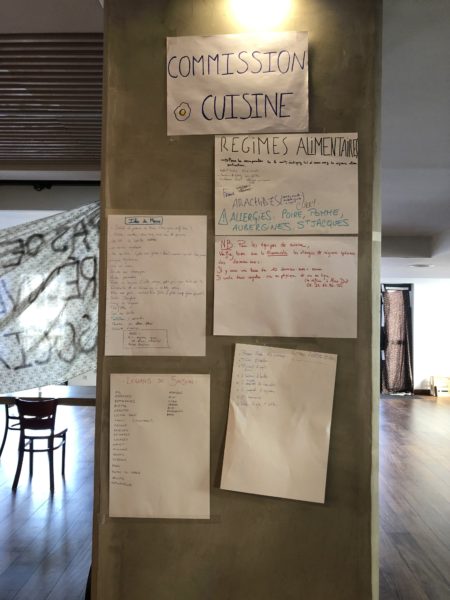

Quand on entre, on est frappé par la vie qui circule — de nouveau. Par l’organisation qui s’invente. La joie aussi de trouver les langages qui pourraient rendre possible la vie commune. Par ces lieux qui trouvent façons de cohabiter, cuisine, travail, atelier, lecture. L’espacement est affaire politique parce qu’il permet la respiration propre à l’exercice du temps.

Bien sûr, les résistances n’ont pas disparu. Les portes principales sont verrouillées ; on n’entre que par l’entrée des artistes ; les douches ne sont ouvertes qu’à heures fixes ; le plateau n’est pas accessible ; les salles de répétition non plus. Cela viendra, peut-être. Il reste à prendre.

C’est le matin, ils sont déjà à l’œuvre pour le jour : il y a les préparations pour l’Assemblée générale de l’après-midi, les actions à venir la semaine. La veille, le Carnaval de la Plaine avait assemblé sa foule joyeuse et frondeuse dans les rues du centre. Le pays se réveille en découvrant le sens du mot carnaval, sa force vengeresse contre les temps de peste depuis mille ans, les risques pris au nom de la mort, c’est-à-dire pour la vie. On parle de cela. On en parle gravement, je le remarque. Ici, on est, plus que partout ailleurs dans le pays, soucieux de chacun, on porte le masque, on se tient à distance. On rappelle les gestes. On se veut responsable, alors les reproches nationaux touchent. On cherche des textes sur le carnaval. On possède des armes aussi, de la pensée et de l’intelligence.

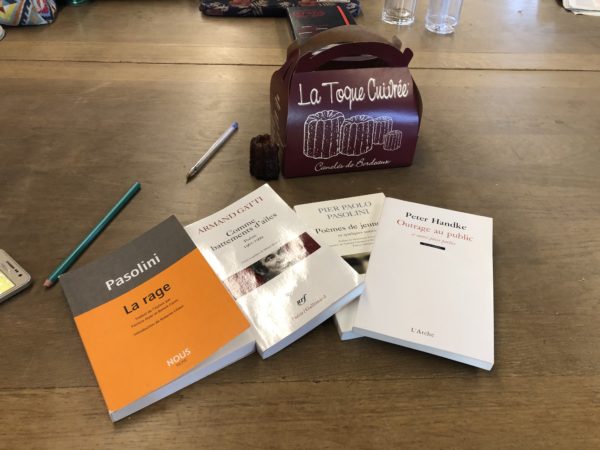

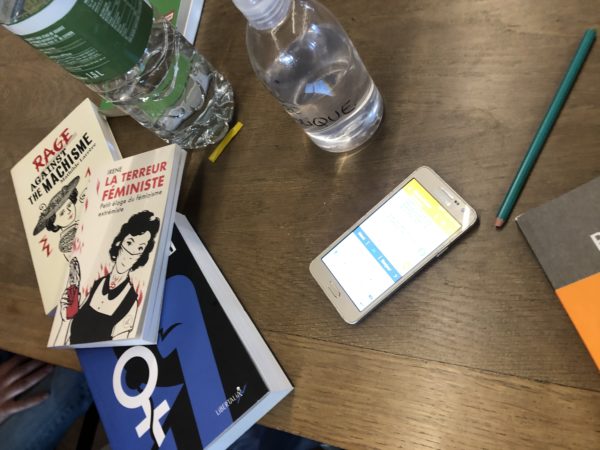

Sur la table de travail, les livres sont répandus au milieu des assiettes. On mange à pas d’heure, les pâtes à l’aube ou longtemps après midi. Il est seize heures du matin plusieurs fois par jour. Epars, il y a les manuels d’autodéfense et de la poésie italienne, il y a peu de théâtre. J’ai apporté La Rabbia de Pasolini et les poèmes de Gatti. Je les sais entre de bonnes mains.

Il n’y a pas d’étudiants, d’acteurs, d’intermittents, ou de précaires ici, mais des hommes et des femmes qui ont choisi pour la plupart que leur vie serait de dire des mots sur des scènes de théâtre, et que cela les obligeait. Par exemple, à penser les conséquences de l’acte impossible de dire je, de dire tu.

Puis, il y a des migrants. Délogés, menacés d’expulsions par la préfecture, rassemblés depuis des semaines à la Porte d’Aix, ils étaient littéralement désespérés. Les occupants leur ont ouvert les portes du théâtre, ce théâtre national déposé sur la Méditerranée, devant la Mairie qui pérore sur une scène et dont les actes n’étaient que du théâtre. Au premier étage, les migrants ont un toit, et de la nourriture. Il ne fait pas chaud, mais ils envisagent l’avenir. Ils peuvent s’organiser. Déjà, la préfecture leur fait des promesses.

Oui, c’est aussi de cela qu’il s’agit ; pas de culture.

À 14 h, la Criée de la Criée le criera. Un acrobate montera la façade à mains nues, ce qui dira quelque chose de ce qui s’entreprend, dans cette occupation, qui est une prise.

L’une lira un texte : elle dira ce qu’on a vu sur une pancarte, lors d’une manifestation récente : « je veux mourir sur scène ». Elle dira : c’est exactement le contraire que l’on réclame. Ne pas mourir. Et certainement pas sur scène.

On égrène joyeusement le nom des théâtres occupés à ce jour : soixante-quatorze. Sur une carte dessinée, ils seront deux ou trois à tenter de les pointer du doigt ; l’effet cascade de la liste rendant impossible leur tâche, la drôlerie de la scène souligne d’autant plus ce mouvement de marée montante, impossible à endiguer tant il est innombrable, impossible à localiser tant il est partout.

Les théâtres sont occupés pour ne pas qu’ils ouvrent : c’est le paradoxe, il est fécond. Si les théâtres ouvrent, ce sera au profit des protégés, des forts, des puissants. Que les théâtres ouvrent, oui, mais sous condition que la culture ne soit pas ce qu’elle, cette machine à broyer, ce jeu de massacre. Que les intermittents vivent, oui, et ne survivent pas sous aumônes. « Maintenons ces lieux fermés, ou occupons-les. »

À 16 h, c’est l’Assemblée générale. Il y a foule. On n’est pas sur le plateau de la Criée, seulement dans le hall creusé de marches qui servent les soirs de spectacle à attendre que ça commence. Ici, c’est là que tout se passera. Et le moment est singulier. Les occupants du Merlan/ZEF sont là aussi, et pour la première fois, l’AG le sera vraiment, générale. Les deux théâtres occupés de Marseille se proposent de faire voter leur position commune, ou plutôt : il n’y aura plus qu’un mouvement commun, dans deux lieux. « L’union, c’est la force. Et l’amour, c’est mieux à plusieurs » — les mots de la déclaration commune achèvent enfin une courte semaine de malentendus, que la presse n’avait fait que répandre. En séparant les occupations, on finissait par les distinguer dans leurs fins et leur composition.

L’Assemblée générale sanctionnera d’un vote commun et unanime les déclarations et les revendications : elles ne portent qu’accidentellement sur la Culture. Mais les métiers de l’art sont peut-être un poste d’observation singulier pour envisager la situation. L’intermittence au travail, le travail non productif, le souci de l’expérimentation, la volonté de transformer les corps (sociaux). Ce n’est pas une leçon : seulement une autre manière de vivre.

« Il y a un autre monde, et il est dans celui-ci », écrivait Eluard. Le ventre des théâtres abrite un fourmillement de désirs, un territoire de leur invention où les forces se regroupent, s’amassent, se forgent impatiemment pour mieux crever ce ventre, et se répandre aux quatre vents, et davantage.