Bros, de R. Castellucci | L’œuf et les poulets

Bros

Conception et mise en scène Romeo Castellucci

Théâtre des Salins, Martigues

le 27 octobre 2021

Alors, Ovo aut Pollo ? L’Œuf ou La Poule ? Telle serait la question pour Castellucci comme pour toute métaphysique transcendantale en quête désespérée de l’origine : on sait la formule aussi vaine que stérile, mais il faut « croire » (puisqu’il semble que là est l’enjeu chez ce metteur en scène) que la vacuité est un terrain de jeu possible quand on a le goût du désespoir. De quoi s’agit-il ? De savoir ce qui est à l’origine de l’obéissance. Est-ce les forces de l’ordre qui rendent obéissant — ou le devoir d’obéissance qui engendre les forces de l’ordre ? Et par-delà, la Loi Divine, paradigme de tout ordre, ou cause ultime et première ? Le Sacré, modèle ou généalogie ? Vastes questions qu’on parcourra ici en un peu plus d’une heure, au pas de course, et sous la matraque d’une trentaine de pseudo-acteurs déguisés en flics des années 30’, vrais gens à qui on assènera les ordres dans l’oreillette qu’ils exécuteront comme on exécute un prisonnier. Au pas de course, donc, comme dans ces manifs quand on est poursuivi par la maréchaussée qui s’estime agressée par la foule — décidément, la poule et l’œuf. Ces questions, il est donc fatal que Castellucci ne fasse que les effleurer, et sans doute ce n’était pas même son projet. Quel était-il, alors ? Dans la pure levée de ces images, peut-être, impressionnantes et pesantes, lourdes de l’imagerie judéo-chrétienne et gréco-romaine. Mais quand la métaphysique est un prétexte à fabriquer des images, elle n’est que ce bavardage de salon qu’on reçoit à distance, surtout quand on n’est pas de ce salon, ou seulement comme pique-assiette.

Ça commence quand on entre dans la salle des Salins. On nous tend le programme et on nous propose des boules quiès. Peut-être que tout est là déjà. Oui, au moment où on s’installera, deux lourdes machines feront un boucan du diable, et le vrombissement sera à peine tolérable — autour de moi, on ne tardera pas à enfoncer dans les oreilles ce qui rendra le son plus acceptable, comme pour l’entendre à distance et dans le confort moelleux des dites protections. Il y aurait là comme un symptôme : la violence, oui, mais sans la douleur ; la saturation sensible, mais reçue avec soin. La neutralisation des affects jusqu’à rendre neutres tous affects ?

Après les ballets des machines, qui n’auront hurlé que pour installer ce climat de peur (anesthésié) et nous avertir que nous entrons dans un monde automatisé, puissant et hostile — l’image, pure, de sa propre image au service d’elle-même : chez Castellucci, l’image se confond avec sa légende —, il entre. L’image, par contraste avec la machine, est saisissante : celle d’un corps vieilli que la démarche pénible rend plus vieux encore, visage épuisé, drap jeté sur lui, bâton à la main qui le soutient à peine. Une pure image de prophète, c’est justement ce qu’il est. Il lancera sa plainte au-delà de nous-mêmes, les mots de la Bible, celle du Livre de Jérémie — atroces et sublimes mots qui prophétisent la destruction des peuples impies ou désobéissants. Nous y sommes. La désobéissance qui appelle à la sanction. Mais désobéissance de quoi, de qui ? La langue de Jérémie n’est pas seulement lointaine, venue du fonds des âges et des cultures, elle est aussi littéralement étrangère — c’est en roumain que l’acteur la lâche sur nous, ou par-dessus nous, avec force gestes suppliants, à l’adresse plutôt du Dieu vengeur de l’Ancien Testament. Nous, en face ? On est moins destinataire de la parole que d’un jeu, outré et spectaculairement sublime, ostentatoire dans sa diction — et peut-être est-ce contre nous que les mots se disent ? On ne sait pas ; on regarde : on est déjà en dehors, de ce côté étranger des mots, devant l’image seulement.

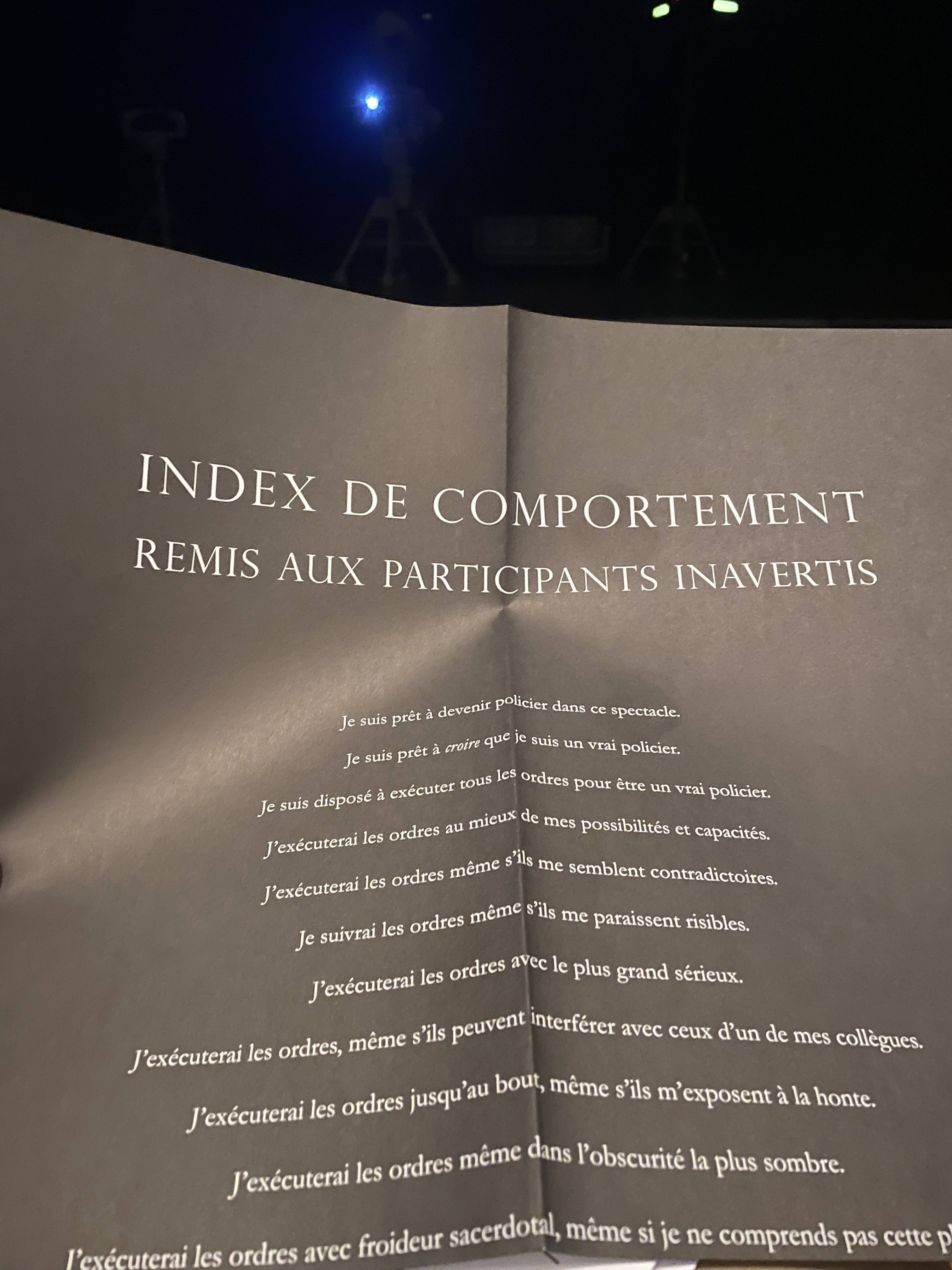

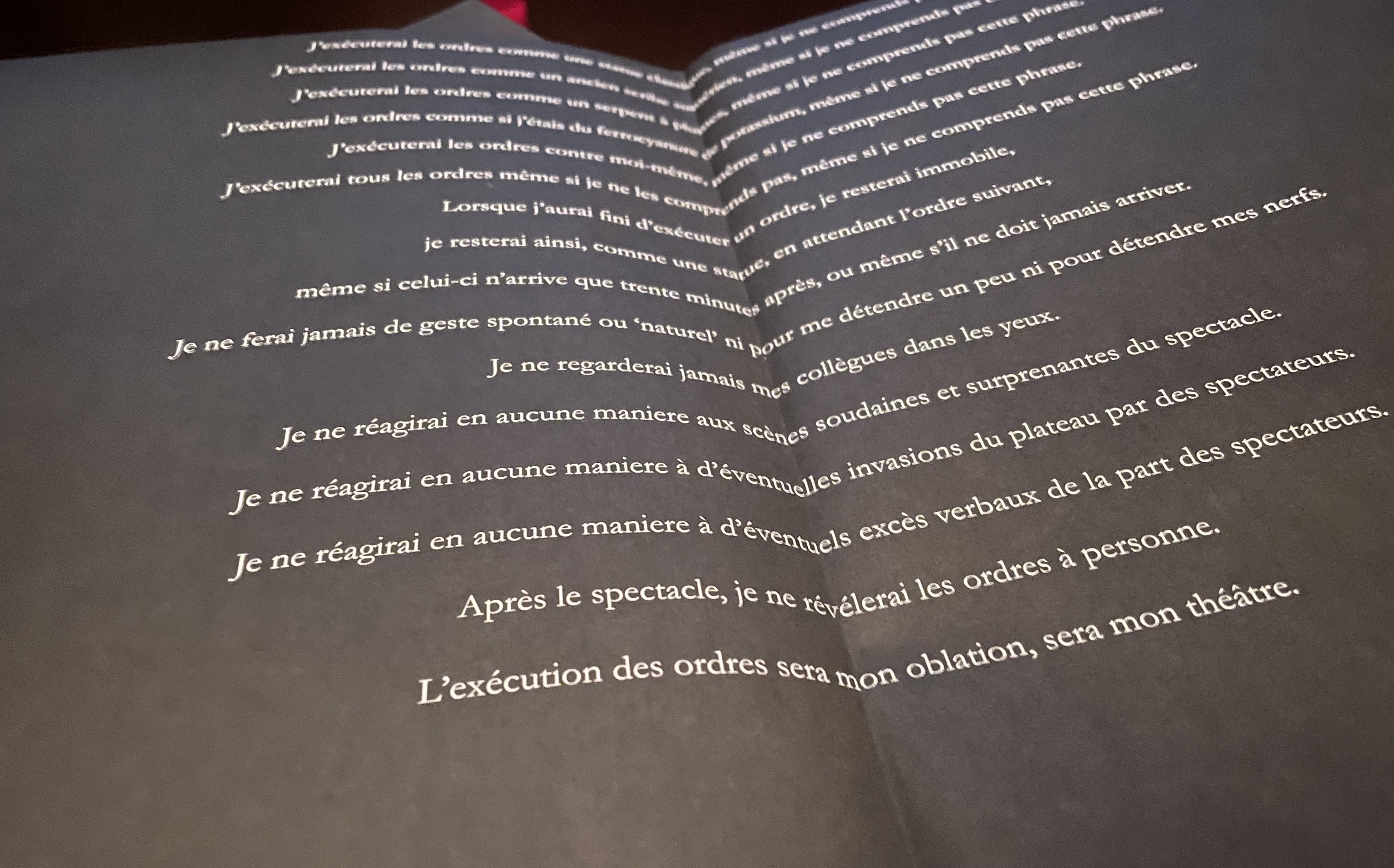

Puis il se tait ; s’éloigne. Entre peu à peu une foule de policiers à l’allure policière, costumes plutôt que corps, avec force moustache et matraque, insigne, casquette, et tout l’attirail. On nous a prévenus — avec les boules quies, le programme, tout aussi explicites dans ses intentions —, il s’agit en fait d’acteurs amateurs, des gens ramassés autour du théâtre à qui on a fait signer un contrat, plusieurs règles du jeu dont toutes se résumeraient à une seule : obéir, quoi qu’il en coûte. Munis d’une oreillette qui leur crache des ordres, ils devront se soumettre, c’est le jeu. Et justement, le jeu, au sens de l’espace vide qui rend possible le mouvement, sera réduit au minimum : ils feront les gestes qu’on leur dit, quoiqu’il se passe des autres ou d’eux.

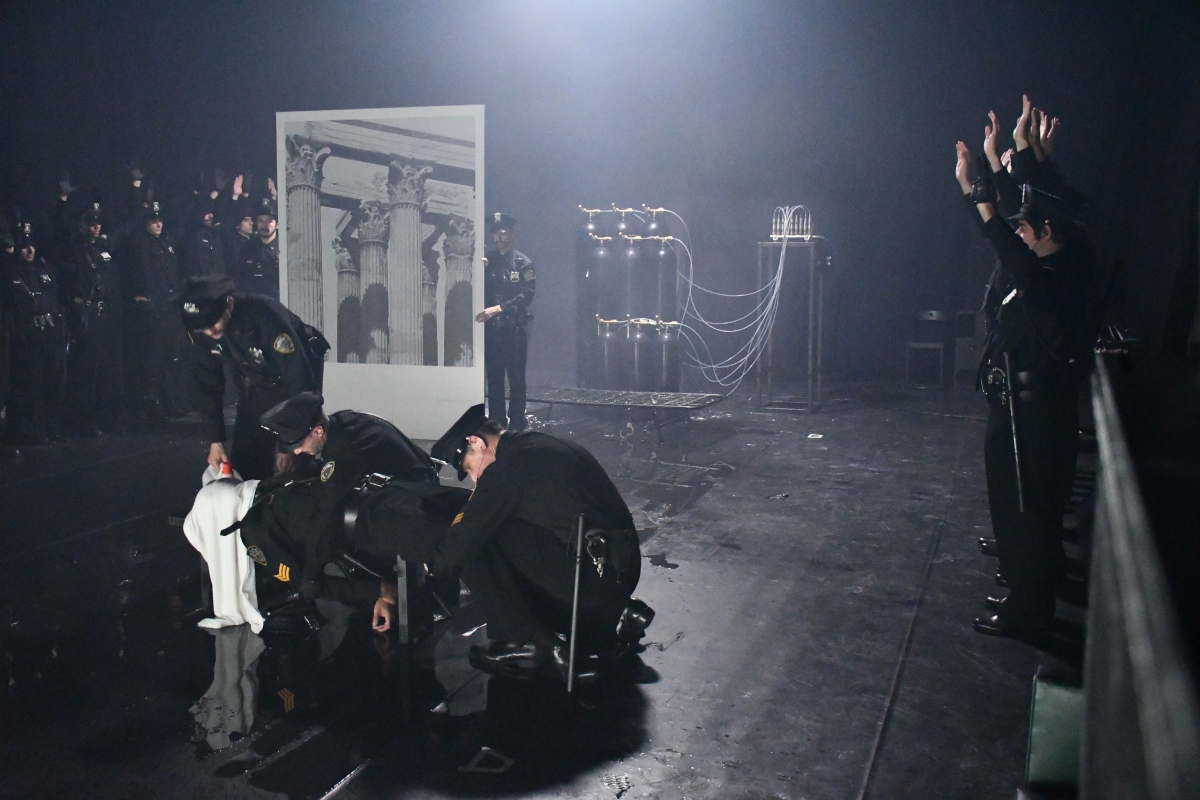

Succèderont donc pendant une heure et demie des tableaux, littéralement tableaux vivants, voire des tableaux véritables — cadre amené cérémonieusement sur scène d’un singe, de Beckett, d’un paysage… —, et les « acteurs » de contrefaire ce qu’on leur dit. Postures figées de grandes images (le Serment des Horaces par David ; une ou deux Pietà ; un radeau de la Méduse…) ; gestes répétitifs relevant de leur fonction (plus ou moins : tabasser dans le vide) ; parfois quelques gestes chorals…

Qu’est-ce à dire ? Devant l’image, on est comme devant un cadavre : on se tait et on rêve. On tente de travailler. On fait des liens, on traduit. Et le spectacle, muet, impose un bavardage épuisant, au sens où il s’épuise lui-même dans le vertige vain de sa signification. Je ne cesserai pas, jusqu’à la fin, de traduire les ordres visuels en mots, et les mots d’ordre en intentions ; je me perdrai dans cette suite verbeuse de mots qui recouvrent l’image, et les oreillettes, invisibles, finissent par prendre toute la place et par tout occulter. Dispositif partout, expérience nulle part.

On formule des hypothèses. Ainsi, entre Jérémie et les flics, il y aurait un lien de causalité. La tradition judéo-chrétienne aurait donné naissance, par perte de vue de son objet et automatisation, à cette aliénation qu’incarnent les forces de l’ordre. Et de là cette levée à l’allégorie : nous sommes, nous-mêmes, image de ces forces de l’ordre, obéissant à leur égard et à tous égards, obéissant aux ordres invisibles, lois morales, lois tout court. Autres hypothèses : il n’y aurait pas tant causalité qu’entrelacement. La parole divine répandue comme un sac (ou comme le sang d’une victime de bavure policière) se mêle aux gestes des flics, aux ordres, aux gestes de mise à bas qui dressent. Une autre encore : tout est violence, ou plutôt brutalité, et plus encore l’ordre quand il essaie de se maintenir — ainsi de Dieu réclamant la destruction des cités maudites, faisant le vide autour de lui. L’idéal de Dieu et de la Police est une place nette d’où se dégage l’odeur de l’encens ou des gaz lacrymogènes.

On se perd longtemps dans ces rêveries inoffensives.

Il y a surtout, partout, où qu’on porte les yeux, le poids désespérant — car plein d’espoir — de la transcendance. Les ordres viennent d’en haut, c’est bien connu, et c’est le dieu caché cher aux Jésuites qui les délivrent ; les tableaux sont pleins jusqu’à la gorge de références culturelles venues elles-aussi d’en haut. Il y a le regard de Beckett qui contemplent tout cela, d’en haut lui aussi, le pauvre, le poète des clowns aux pieds douloureux, celui qui chante tous ceux qui tombent, et qui est réduit ici à une note de bas de page universitaire. Cette plénitude bavarde dans le vide silencieux accable : elle n’est pleine que d’elle-même. Et elle se révèle vide.

Peu à peu, l’indifférence se transforme malgré tout en gêne, politique et honteuse. Les flics n’ont que des flics sous la main, alors quand ils cognent, ce sont d’autres flics, et ils s’aspergent le crâne de faux sang. Ou ils se menottent les uns les autres (« comme je vous ai menottés » ?). Mais où sont les corps massacrés sous les coups véritables ? Où sont Zyed et Bouna, et Adama Traoré ? Et Zyneb ? Des ombres qu’on frappe encore et qu’on ne se donne pas la peine de lever. Oui, aujourd’hui, jeter sur un plateau des flics violents d’en haut d’une eschatologie chrétienne n’est pas seulement lâche, c’est d’une certaine manière se rendre complice des brutalités en refusant de voir ce qui la structure, socialement, et politiquement. La police tue, et pas seulement des ombres et des images : en faire l’économie sidère, révolte. Il y a longtemps que Castellucci récuse toute portée politique de son travail — le retour de bâton est édifiant.

Vers la fin du spectacle, quelque chose, certes, affleure, qui s’émancipe du spectacle et de son arrogante transcendance. Deux scènes insoutenables, qu’aucune boule quiès ne peut cette fois neutraliser. C’est d’abord une scène de torture, littéralement : après avoir allongé un homme, on jette, sur le visage recouvert d’un drap, trois jerricans d’eau. Reconnue comme traitement cruel et inhumain, la technique de Waterboarding a été largement utilisée par les États-Unis dans sa « guerre contre le terrorisme » — de tels actes ont été documentés par les victimes, qui témoignent du sentiment de mort interminable. Cette technique est d’autant plus efficace qu’elle ne conduit jamais à la mort, mais au sentiment qu’on va mourir. On appelle cette torture le simulacre de noyade. Le mot lui-même renvoie au procès théâtral, à son processus. L’homme, à quelques mètres de nous, meurt dans le simulacre de sa mort, car il possède ce sentiment indubitable et faux — il sait qu’il ne va pas mourir ; et les autres qui l’entourent, qui le maintiennent violemment, le savent aussi. Cependant cette pensée ne le quitte pas, et nous non plus. On ne fait rien. On regarde, on est là pour cela.

Plus tard. Tous les flics s’éloignent, quittent le plateau, et rejoignent la salle, les travées latérales d’où ils observeront l’un des leurs soudain se jeter sur le sol, et longuement convulser. Puis l’applaudissent, avant de le rejoindre — d’à leur tour, convulser, tous, longuement. Oui, c’est un seuil ; si, ici, la représentation est manifeste, elle l’est dans la mesure où s’accomplit un acte qui s’arrache de tout discours, se fabrique avec les corps de ceux qui, devant nous, au présent, traversent l’expérience d’une dépossession. On pourrait rattacher ces images à la pesanteur d’un propos — dire que la torture est l’apanage des policiers ; qu’ils font convulser leurs prévenus (lecture pauvrement littérale) ; ou que ces tableaux figurent un mécanisme de représentation : de notre mort intérieure face à l’obéissance ou de la convulsion de notre humanité (lecture bêtement allégorie) —, il n’en demeure pas moins deux images, telles qu’en elles-mêmes, qui attaquent au plus près la représentation, performance de ce qui excède toute image.

Évidemment, le spectacle se rétablit. On fait venir un enfant, on tend des inscriptions en latin ((Je pensais déposer cet article en latin, dûment traduit par des logiciels qui auraient rendu manifeste le dispositif : cela aurait rendu justice au spectacle, son insolante arrogance de lettré)), on pose la question : la poule ou l’œuf ? L’enfant, qu’on habille comme le prophète, sort décoré d’un insigne qui le rend l’un des flics. Ainsi, se résout l’énigme : les enfants sont élevés comme des flics, c’est pourquoi on apprend l’obéissance, et que l’obéissance apprend à être obéissant. L’enfant, fils du prophète et son devenir, enfant de Dieu et père de Darmanin : Ita Missa est.

À un petit garçon de cinq ans, je posai la question, le lendemain. « La Poule, ou l’Œuf, qui en premier ? » Il me répondit sans hésitation : le fermier. L’enfance nous sauvera des Pères.