Bajazet, Artaud, Castorf… « j’ai appris hier ».

Mise en scène de Franck Castorf.

« Au risque de gâter la poésie de la chose », faire de l’exercice critique le lieu du détail. Avec Bajazet en considérant le Théâtre et la peste, Franck Castorf livre, plutôt qu’une pièce donnée, une œuvre mouvementée, en associant, entre autres, Racine et Artaud. Ou quand la langue harmonieuse et fluide de l’un fait l’épreuve de la percussion et des chocs sonores de l’autre, et installe Jeanne Balibar (Roxane), Jean-Damien Barbin (Bajazet), Claire Sermonne (Atalide), Adama Diop (Osmin) et Mounir Margoum (Acomat) dans le corps d’une « entre langue ». Seul topos, au vrai, du phénomène et du travail théâtral.

Anecdote de Hall et détails de salle…

C’est à l’entracte qu’à l’image d’une volée d’étourneaux étourdis, une multitude de spectateurs prendra la poudre d’escampette. Et les écouter, fuyants, frustrés d’un divertissement patrimonial, un chef d’œuvre mis en péril, (un Bajazet racinien qui ne souffrirait de rien) se plaindre, tout imprégné d’un XVIIème déçu, ou d’un auteur majuscule défunt, en rimant. Je cite : « C’est Racine que l’on assassine ».

Et l’envie (plaisir malin) de faire écho à ce qui, n’en doutons pas, était le trait d’esprit d’un commerçant soucieux d’amuser ses dames (qu’il tenait en main). Ergo, poursuivre et leur donner le change : « Et alors c’est le spectateur qui se meurt, lequel s’assoupit bien souvent au parterre, et ne mérite pas d’autre place que celle qui l’attend au cimetière ».

Vers bancal, tout aussi con – précédons la meute – que l’esprit de bois qui nous vaut d’avoir ouï le « trait » du Monsieur qui fuyait la grande salle du GTP, parce que le spectacle de la Bajazet de Castorf ne lui rappelait pas son cours élémentaire sur le vers, la musique et le jeu racinien. À moins, que moins savant et donc plus ignorant, le « philistin » (nom donné par Abirached à ces « voisins » (non donné par Althusser) que sont les spectateurs) se soit soudainement senti trahi par un abonnement qui lui promettait, en échange d’une poignée d’euros, une contrepartie divertissante. Il faudrait relire Craig qui fait la critique pertinente du « client » du théâtre périssable (autre nom pour désigner un théâtre sans intérêt). Relire la « citadelle assiégée » du Bernard (qui dort définitivement) pour mesurer combien le spectateur est futile quand le théâtre espère, pour lui, une condition autre et peut-être une élévation même. Mais voilà, bien souvent, nos amis acteurs initient des ânes qui ne sont, rappelons-nous le bestiaire nietzschéen, que des porteurs. Petits porteurs, de petites valeurs… paresseux crasses pour qui l’effort est une dépense dont ils font l’économie et qui les a mis à l’endroit de spéculer ce que serait le théâtre. Pardon, « ce qu’il doit être » (formule impérative masquant mal son rapport à l’essentialisme borné).

Sur le fauteuil à ma droite, ma voisine qui sifflotait, nostalgique, l’air de rien « quand il me prend dans ses bras » jusqu’au tout début de la représentation a fini par s’endormir (j’aurais aimé qu’une tsétsé somnifère pique d’emblée la rombière chantonnante). Impossible de me souvenir si c’est avant ou après que Roxane allume sa première clope. Elle décampera à la mi-temps. Au rang de derrière, une péronnelle n’en finit pas de bourdonner dans l’oreille de « son » homme qui subit et consent (matant les nibards de Roxane Balibar), n’hypothéquant par-là, on le soupçonne, aucune des gâteries dont s’amuserait Blanche Gardin. Finirai par faire sentir à la madame l’agacement qui me gagne en lui intimant un « chuuuut » prolongé, me désolidarisant du mâle qui fronça le sourcil en ma direction en pensant, sans doute, à la « tuutuurluutuutte » s’éloignant. Au rang de devant, et c’est beau, deux trentenaires se tiennent avec rigueur, l’oreille en alerte dans un rapport hypnotique. Elles n’en perdent pas une miette, silencieuses d’un bout à l’autre des presque quatre heures, les mots d’Artaud, qui lardent Bajazet revu et corrigé par le maître allemand (et qui endiablent le regard et le corps de ce grand acteur qu’est Barbin), prennent vraisemblablement racine en leurs nerfs et annoncent la naissance d’une émotion qui explosera au final.

Car c’est au final, après que la salle se sera vidée partiellement de quelques mauvais coucheurs rentrés à l’heure, que les spectateurs intéressés qui se sont rapprochés du plateau profitant des sièges vidés, tel le carré que formerait une vieille garde, d’avant-garde, défendant le théâtre souverain ( et donc la vie), manifesteront à cinq interprètes : Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin, Claire Sermonne, Adama Diop, Mounir Margoum, ainsi qu’au vidéaste Andreas Deinert, leur affection, leur remerciement, leur vibration, leur adhésion et leur admiration. Que s’était-il donc passé alors pour qu’une émotion, si vive, fasse au terme de Bajazet son apparition ?

Bajazet en considérant Le théâtre et la peste

À l’évidence, Castorf est à son affaire et aura travaillé chacun des détails qu’il convoque pour ce Bajazet en considérant le théâtre et la peste. Lecteur, peut-être aussi, de Lucien Goldmann et de son œuvre majeure Le Dieu caché, il s’introduit chez Racine sans oublier Pascal et ses Pensées, puisque l’un et l’autre, avertis des penchants de leur siècle, auront eu à cœur de traiter une condition tragique qui tient à la présence/absence de dieu, donnant à l’Homme une liberté relative qu’organise la volonté du Prince : ici le Sultan Amurat. C’est donc dans ce contexte que Bajazet peut être lu comme une pièce où les démêlés amoureux et politiques produisent d’abord un dérèglement avant qu’elle tende vers un compromis, ou quand le choix délicat et interdit conduit finalement les partis instruments du pouvoir à envisager la solution pérenne du retour d’un ordre garanti. À l’issue de la tragédie (qui à l’époque et par la suite fut mal accueillie), Bajazet aura inventorié les passes dialectiques entre Roxane, Bajazet, Atalide qui, au motif de l’amour et de toutes ses variations contrariées, finissent par subir le diktat ou la loi du Sultan, et donc la « hâche qu’est la raison ».

Bajazet en mourra, lui qui, simple pion d’une situation où jouent les dames Roxane et Atalide, est in fine sacrifié. En cinq actes, comme en cinq coups sur un échiquier, à l’ombre de la maîtrise dialectique à l’œuvre prise entre rationalisme et empirisme, Bajazet serait ainsi la tragédie où le temps humain met en représentation comment la chose politique qu’est la pratique du pouvoir ne se satisfait pas du pat, mais n’a d’aspiration que pour le mat. « Mat » qui sonne comme le retour du tragique.

Lecteur, Castorf l’aura été encore quand, auteur d’un savant montage sauvage, il convoque Artaud : Pour en finir avec le jugement de dieu, le théâtre de Séraphin, lettres de…, Notes pour un théâtre… etc. le tout revendiqué dans le titre Bajazet en considérant le Théâtre et la peste. Geste moins transgressif chez Castorf que geste pensé comme point d’appui d’où lire le Racine (qui n’est presque qu’une étape puisqu’ici il entend parler du théâtre).

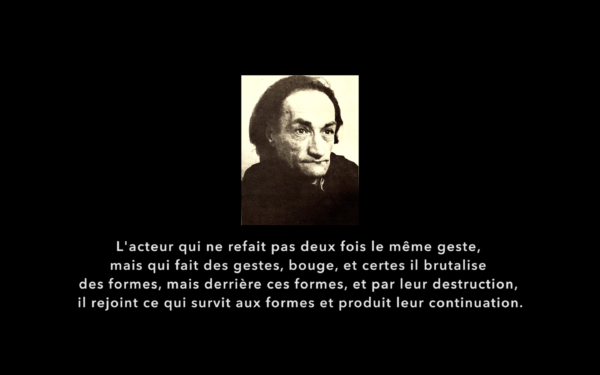

Castorf, en « anarchiste couronné », donnant ainsi à entendre Artaud, le grand acteur, le penseur d’un théâtre de la vie, l’aliéné au vrai exposé à « un soleil étrange, une lumière d’une intensité anormale » qui marquent les traits de son visage d’une ombre qui le tient en lisière de la folie, torturent son corps tout entier, et inquiètent la syntaxe, le bon usage comme la langue, au point d’en révéler la signifiance défunte que vient concurrencer une parole défigurée. Artaud, le passionné d’Histoires anciennes et lointaines à travers lesquelles il puise la matière d’entre les langues : ce point sources des origines où le souffle et l’esprit ne sont plus extérieurs à l’Homme, mais tiennent à sa tête. Une vie durant, Artaud n’aura de cesse de le réintroduire, de le hurler, de le dire, de le dessiner, de l’écrire et de l’expérimenter à l’endroit de « l’athlète affectif » qu’il entraîne. Expression chez Artaud qui nomme l’acteur en formation, en déformation, en transformation ; « athlète affectif » qui habite la région du théâtre : cette cime faite scène dont Artaud travaille à ce qu’elle s’écarte enfin du miroir et du reflet auquel on l’astreint. Lire Artaud, et Castorf le pressent, n’est pas autre chose que faire l’expérience de la naissance d’une crise qui va, telle une déflagration (« conflagration » dit Artaud), toucher la langue, le corps, la représentation et toutes les petites affaires rassurantes qui organisent le périmètre de l’ignorante connaissance où se complait la société. Lui, Artaud, déclare ainsi la guerre – sa guerre. Je cite : « La saleté que j’accuse… le mot que je cherche depuis 50 ans… J’ai donc à dire à la société qu’elle est une pute et une pute salement armée ». Et l’arme de la pute n’est autre que dieu et ses demi-sels que sont ses serviteurs, domestiques, savants, prêtres, médecins, gogos, juges, succubes… tous porteurs de phallus : l’appendice qui règle les rapports de la société… des « singes », comme le dit le conférencier du Vieux Colombier, le 13 janvier 1947.

« Société » et petite société du spectacle (doit-on ajouter) où quand faire du théâtre reviendrait à entretenir et à faire somnoler ce qui mérite d’être tourmenté. Croisé défroqué, supplicié du « Golgotha », Artaud « le crucifié, le poignardé, l’empoisonné, l’endormi à l’électricité » comme il se nomme, et nous le rappelle, vocifère donc que « la vie est truquée » et que les lucifers s’ils ont des trognes de charogne ont aussi des minois d’anges criminels.

Alors, et c’est bien avant que Deleuze ne pense les « lignes de fuite », soudainement Artaud prétend au « Devenir »… et de le lire : « dieu ne devient que ce que l’on en fait »… comme Castorf pourrait dire et lui reprendre, « Bajazet ne devient que ce que l’on en fait »… énoncé métonymique qui contient celui du devenir du théâtre.

Soit, dans la langue d’Artaud lorsqu’il écrit sur « l’acteur et son double » (qui précède le Théâtre de Séraphin) au tome IV des œuvres complètes, le texte En finir avec les chefs-d’oeuvre : « Une des raisons de l’atmosphère asphyxiante, dans laquelle nous vivons sans échappée possible […] est dans ce respect de ce qui est écrit, formulé ou peint, et qui a pris forme, comme si toute expression n’était pas enfin à bout, et n’était pas arrivée au point où il faut que les choses crèvent pour repartir et recommencer. On doit en finir avec cette idée des chefs-d’œuvre réservés à une soi-disant élite, et que la foule ne comprend pas, et se dire qu’il n’y a pas dans l’esprit de quartier réservé ».

Et de sentir, dès lors, que l’un des points de raccordement entre Artaud et Racine, peut-être pour Castorf, serait alors ce dieu spectral qui, chez le second est présent/absent et agit les personnages ; quand le premier en dénonce les manigances dans les mécanismes terrrestres. Manière, en quelque sorte, de faire expliquer par Artaud le monde de contraintes qui s’exerce sur les esprits de Bajazet, Roxane, Atalide… Manière encore, au motif d’Artaud, chez Castorf, de souligner les supplices qu’endurent les corps des personnages raciniens qui, sous la plume de leur géniteur, ne semblent qu’être des voix, des poignées de mots eux-mêmes asservis à la tyrannie d’un alexandrin. Convoquant Artaud, ce que Castorf donne à voir de Bajazet, ce sont des corps qui se tordent. Aussi, entendre la parole moins dérèglée qu’éruptive d’Artaud et simultanément la langue métrée de Racine, c’était pour le moins faire l’expérience d’un engrossement ; moins le viol d’un classique, qu’un coït linguistique qui esquisserait chez Castorf l’essai du corps d’une langue pure.

Aucune autre question que Qu’est-ce que le travail théâtral ?

Ainsi, au milieu de ce qui pourrait s’apparenter à une surface foraine avec ses attractions insolites, ses baraques de jeux et d’illusions ; à même un plateau qui aurait mérité d’être aussi vaste que celui du parc des expositions d’Avignon (souvenir mémorable du Die Kabale… du même Castorf) ; à mi-chemin entre campement sauvage, qui mêle une cage métallique réservée aux hérétiques et autres familiers de la magie noire, une tente orientale étrangement proche du haut carcéral d’une burka, un trompe l’œil énorme en forme de sultan qui cache une arrière cuisine… une enseigne fluo rouge, à l’identique de l’enseigne d’un claque, qui indique Babylone 0-24, se jouera Bajazet et autre chose.

Car c’est dans ce décor en forme de rébus (à moins qu’il ne s’agisse d’un camp à l’architecture arbitraire mis sous surveillance comme le souligne le regard scintillant du sultan) qu’autre chose, ou quelque chose d’a priori énigmatique, se développe sous une forme chaotique que l’écran, placé à l’avant-scène, ne cessera de relayer et d’augmenter. De Bajazet, chez Castorf, il ne cessera d’être question puisqu’il y avait là un matériau propre à entretenir un questionnement à partir d’une temporalité et d’une spatialité, dédoublés, juxtaposés et imbriqués où l’interprète, pour autant qu’il est au service du vers, n’en sera jamais le valet. Quelque chose donc se jouait là, devant le spectateur, qui l’invitait à saisir ce qu’est le travail de l’acteur dès lors que le théâtre n’est plus un espace de répétition, mais la parenthèse temporelle et gymnique qui fait entendre « le souvenir d’un langage dont le théâtre a perdu le secret ». Le temps de la représentation serait ainsi celui de la présentation. Temps artaudien et racinien confondus où chacun des interprètes, s’exécutant dans l’alexandrin, donnerait à entendre une autre respiration dès lors qu’il était pris dans le râle phonique d’Artaud : « Entre le personnage qui s’agite en moi quand, acteur, j’avance sur une scène et celui que je suis quand j’avance dans la réalité, il y a une différence de degré certes, mais au profit de la réalité théâtrale […] Quand je vis je ne me sens pas vivre. Mais quand je joue c’est là que je me sens exister. Qu’est-ce qui m’empêcherait de croire au rêve du théâtre quand je crois au rêve de la réalité ? Quand je rêve je fais quelque chose et au théâtre je fais quelque chose […] C’est assez d’une magie hasardeuse, d’une poésie qui n’a plus la science pour l’étayer […] C’est en cultivant son émotion dans son corps que l’acteur en recharge la densité voltaïque […] Et je veux avec l’hiéroglyphe d’un souffle retrouver une idée du théâtre sacré […] Pour dépeindre le cri que j’ai rêvé, pour le dépeindre avec les paroles vives, avec les mots appropriés, et pour, bouche à bouche et souffle à souffle, faire passer non dans l’oreille, mais dans la poitrine du spectateur ».

Et alors voir naître à même la scène – cette « catapulte » prise d’un balancement imprévisible entre 1672 et 1936, entre Paris et Mexico – un ensemble d’images et de sons, ou « des cris de révolte », qui forme les projectiles névrotiques, poétiques et érotiques… lesquels viennent électriser et percuter la conscience de l’être-spectateur.

Sentir poindre ainsi, dans la diction du vers racinien, la présence du souffle-cri artaudien qui le chauffe à blanc, le porte à un point de fusion là où sons et corps, à nouveau réunis, forment un étrange amalgame qui viendrait à bout du fictif théâtral pour faire apparaître la peau du réel au théâtre. Effet de réel renforcé par le travail du vidéaste Andreas Deinert qui capture, en temps réel, le mouvement d’états troubles où Castorf introduit du double qui conduit le plateau à figurer non un reflet, mais une myriade d’éclats et de fragments. Scène kaléidoscopique où signes raciniens et sèmes artaudiens se mélangent, se répondent, se télescopent non de façon arbitraire, mais toujours gémellaire développant un lien à la schize qui n’est qu’une unité décomposée, recomposée via la présence des miroirs sur scène et l’image vidéo.

Voir, dans le visage de Barbin/Bajazet mis au supplice d’un choix impossible, celui d’Artaud et de ses autoportraits défigurés et moisis, cherchant à faire une peau au « moi si » dont le poète s’est senti amputé. Regarder son maquillage comme des coups de fusain et des coups de sang. Voir dans la perruque blonde qui habille la nudité de Roxane/Balibar après qu’elle a dévoilé son amour, la silhouette de Colette Gibert Thomas, l’une des trois « filles de cœur » d’Artaud, promise elle aussi à l’asile psychiatrique. La voir encore en catwoman orientale ou le latex noir formerait pour ainsi dire un autre voile. Voir dans le rimmel qui coule sur la peau les larmes d’Atalide/ Sermonne. Regarder la paille qui traîne sur les planches comme un clin d’œil à « La lettre aux recteurs des universités d’Europe » où Artaud écrivait : « Les rayons spirituels pourrissent comme de la paille ». Ne plus s’étonner de la nudité qui gagne, de la peau qui est filmée parce qu’elle appelle la présence de « l’armature d’os » artaudien. Ne pas s’étonner non plus de ces dizaines de clopes qui hantent les scènes qui se suivent puisqu’elles sont l’un des outils des « Lettres sorts » qui, chez Artaud, crèvent ses dessins brulés. Clin d’œil que l’on retrouvera quand Mounir Margoum crame une Une de journal macronisée, carbonisée, alors qu’il semble en pause dans l’arrière-cuisine. Jusqu’au bout de viande, jusqu’à la soupe, jusqu’aux costumes ajourés vaguement orientaux, jusqu’à l’écriture verticale de « Babylone » – un trait fluo sur scène – qui rappelle les cahiers de traits et les marges des écrits de l’interné de Rodez, jusqu’à l’image des acteurs défoncés au haschich… jusqu’à l’usage de la cage moyenâgeuse, qu’occupent les personnages raciniens prisonniers du Sultan, qui figure aussi la méthode psychiatrique et l’internement réel d’Artaud…. Jusqu’à ce que, finalement, Acomat et Osmin se transforment, ou se révèlent eux aussi « médecins », et torturent à l’électricité Artaud/Bajazet/Babin ; et comprendre ou faire l’expérience théâtrale de la puissante douleur quand à chaque électrochoc la lumière faiblissait au plateau…

Rien chez Castorf n’aura autant exigé l’éveil. Et peu importe que le Bajazet de Racine n’ait pas été là en son entier. Peu importe si « le compte n’y était pas » puisque cela n’aurait satisfait que les négociants en pieds et les amateurs de scènes.

Et Castorf, quatre heures plus tard, de prendre la porte du théâtre par un pied de nez qu’on apparenterait à un bras d’honneur, puisqu’à la dernière image, sur un écran proche d’une image documentaire, file un hors-bord. « Hors bords » qui résonne, silencieusement à l’image, comme une métaphore et un apprentissage où s’en prendre au théâtre, à cette chose vivante qu’est le théâtre, c’est forcément défier toutes les limites. Ne plus avoir « peur » en quelque sorte. De cette peur qui est la racine de tous les petits fascismes et autres pratiques politiques qu’Artaud n’aura eu de cesse de nommer. Tout ce « caca »… Castorf, en briscard du théâtre, l’aura fait sentir et il y avait, Genet ne s’y serait pas trompé quand il espérait du théâtre, un plaisir certain à l’humer.

https://www.youtube.com/watch?v=C3lMGhWFo-A

A écouter…

https://www.youtube.com/watch?v=OO-pI6LxSqM

https://www.youtube.com/watch?v=NMTKCES1vPk

https://www.youtube.com/watch?v=AP58wrsRsu8