Bros

Romeo Castellucci

BROS : AGONIE DE L’AGONAL

C’est dans la grande salle du Théâtre des Salins, à Martigues, que Romeo Castellucci aura présenté Bros. Dernière création du metteur en scène qui convoque au plateau l’acteur roumain Valer Dellakeza et une vingtaine de « non-acteurs », choisis dans la rue et retenus par le théâtre. « Bros » ou une abréviation qui, en anglais, fait référence aux « frères ». Ici, un signifiant suspendu, sans ponctuation... devenu, peut-être, un mot lointain, ancien, obsolète.

Dernière époque : Machine Gun Connexion

Au top départ (20H30), alors que le public n’en finit plus de prendre place et de vaquer à ses conversations, Bros, indifférent à ces formes quotidiennes de socialisation mondaine qui s’éternisent et échouent toujours à l’endroit de formules convenues, se met en route. Ou, disons plus précisément, se déclenche, puisqu’ici c’est un système de radars et de projecteurs qui s’enclenche, générant simultanément un bruit plus ou moins fort, violent, strident… Système de surveillance tenu dans une gamme chromatique adoptée par le paradigme militaire. Système menaçant, également, puisqu’est exposé un ensemble de machines aux géométries saillantes, aux lumières crues, aux mouvements répétitifs, là où tout n’est plus qu’axe huilé, mécanisation ajustée et programmée, logiciel perfectionné… sans que l’on puisse en identifier la finalité. Bros s’ouvre donc par une image où la technologie s’est substituée à des formes plus humaines. À moins, in fine, que ce dispositif métallique et robotisé ne soit ce qui reste du génie de l’humanité. Image d’un post-humanisme que le théâtre, en ces formats postmodernes, relaie. Machines agressives et technologies oppressives prennent ainsi place, développant une temporalité méconnue qui relèverait de l’apparition d’une éternité toute technologique. Là où ce qui ne meurt pas, ne vit pas (cf. Gabily).

À même le grand espace maintenu dans une clarté entre « chien et loup », ces modèles androïdes ne racontent rien. Et dans l’écriture sonore soumise à variations, on finit par distinguer, au terme de l’expérience, qu’il n’est d’autre disparition que celle de la parole humaine définitivement encodée dans l’algorithme sonore et le rayon lumineux projeté sur la salle aux spectateurs figés et assemblés. Instant où le public aligné symétriquement et régulièrement figure à terme un code barre que la lumière des machines vient scanner.

Première époque : Les Grands Récits et leurs petits prophètes…

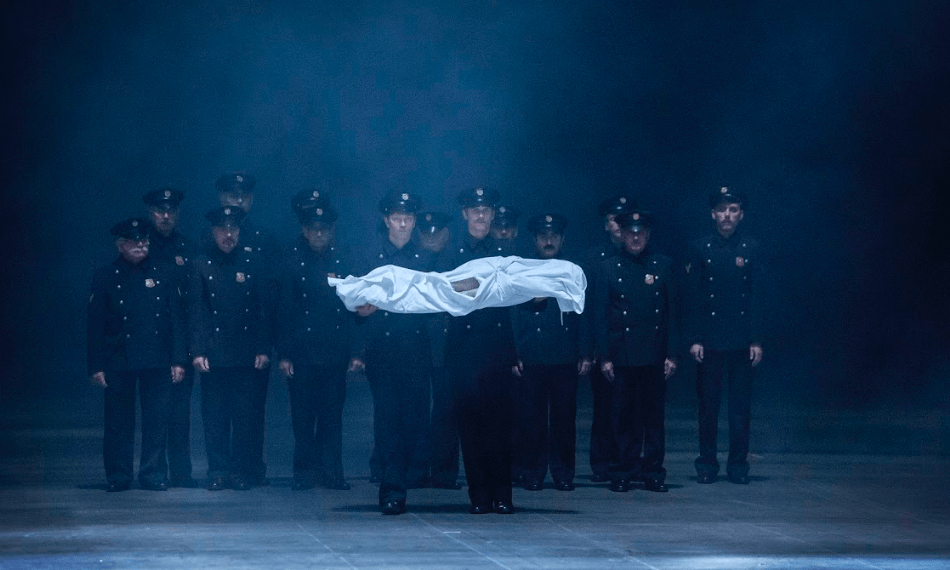

Quand, le temps d’un intervalle noir, le plateau est débarrassé de ses objets connectés, apparaît alors, en fond de scène, un vieillard (Valer Dellakeza) tenant une ramure d’amandier. Lui, s’avancera, encapuchonné et vêtu d’un manteau blanc jusqu’à ce que, en limite du front de scène, il révèle son visage, ses cheveux gris et sa barbe blanche. Il est le prophète Jérémie qui, tel Empédocle tenu à l’écart de la société, est dépositaire de la voix du Très haut. Il est aussi l’image de la solitude ; l’Hermès à la parole ignorée. Il psalmodie en roumain, un texte écrit en latin qui apparait sur des draps blancs telles des mansions que deux Cops (flics américains reconnaissables à leur uniforme noir) déplient. Sensation de pages ouvertes sur des langues écrites et parlées, presque babéliennes, qu’une voix off traduit jusqu’au dernier énoncé. Le Très-Haut parle par Jérémie et prévient : « On n’extraira plus de toi ni pierre d’angle, ni pierre de fondation, car tu seras un lieu à jamais désolé ».

Dans le Livre, il en va toujours ainsi et l’avertissement a toujours pour ombre le châtiment. L’un l’autre s’abritent. Jérémie, alors, fort de cette vérité, comme épuisé et dévêtu, s’allonge sur un lit de camp. Les cops, eux, ont envahi la scène et n’en seront plus jamais délogés. Et de voir dans l’Ordre tout puissant ignoré, un ordre humain le remplacer qui se révèle être l’agonie du premier. Mais, et là encore, c’est le rapport à la parole qui s’évanouit : « le taire sain » résultat d’un désastre organisé par l’humanité ou le silence qui répond à la voix de la « terre sainte » désolée. Moment où les balivernes du Logos chevillé au céleste n’atteignent plus son frère Sogol (Cf. Dany-Robert Dufour) acquis aux économies néolibérales (Cop 21) et leurs bras armés (Cops 20 dans Bros).

Moment où Jérémie le gnomique qui parlait seul, au-devant de la scène, fait l’expérience d’une adresse, délivrée au parterre devenu étranger aux verbes de l’Esprit, qui ne rencontre plus aucun écho.

Fin de l’interregnum : Hic et Nunc

Ici et maintenant, hic et nunc, ou une manière de nommer une temporalité universelle privée de l’avant comme de l’après. Ou un temps sorti de ses gonds qui présage une éternité sans fin. Soit un « non-temps », amputé de son interregnum que Gramsci a pensé comme un temps incertain lequel n’aurait plus cours. C’est un autre monde ou disons « un non-monde » qui apparaît dans le ballet réglé et chaotique des Cops. Violence organisée en bande, exécution et mise à sac arbitraires, scènes de torture et agressions corporelles légitimées par la force de la loi qui s’incarne dans les armes dégainées et brandies. Les Cops, sans qu’aucune présence humaine différente ne vienne envahir le plateau, luttent contre un ennemi invisible. Flics aphasiques rappelant vaguement les débuts du cinéma muet où la silhouette naïve de Charlot ou de Keaton sont un paysage humain oublié. Forces serviles et domestiquées oeuvrant au maintien d’un ordre ; prenant leurs ordres auprès d’une voix tenue secrète. Force de sécurité ou milice obéissant à quelques puissances hétérotopiques, les Cops apparaissent sans état d’âme.

Cops ou série de clones, la formation agit avec la régularité d’un métronome ; sans passion, au rythme des orgues pneumatiques et comprimés. Leur brutalité est intrinsèque et n’est motivée par aucune origine. Ils fonctionnent. Se joue alors, tout au long de ce qui constitue une image récurrente, un va et vient qui convoque un tableau d’apocalypse mystérieux nourrit de détails incohérents. Là, venue de nulle part, une série de cadres photographiques représentant le portrait de Beckett, une patte palmée, le regard noir d’un singe, les colonnes d’un temple antique… Là, encore, l’esquisse d’un défilé se prosternant devant une marionnette enfantine devenue Golem. Ici, la présence d’un Maître-chien promenant un colosse. Là, encore, quelques traces de sang sur des œuvres anonymes… Peuple sans destination, les Cops désœuvrés œuvrent au désœuvrement. Ils paradent et ressembleraient à un corps de majorettes s’ils n’étaient pas attachés à une violence qu’ils reconduisent et qui les atteint. En coulisse, la voix (inaudible pour le spectateur) les guide et les agit ; et ils se doivent, aveuglément, de respecter les nouveaux commandements d’un ordre moral : « je suis prêt à », « j’exécuterai les ordres », « je ne réagirai en aucune manière »… Phrases simples réfléchissant un pacte et un serment où le « je » privé de la conscience du « moi » donne à Roméo Castellucci une ascendance de mâle alpha. Ce n’est pas le pouvoir qui est ici mis en scène, mais bien plutôt la fin de « ce que parler » veut dire, quand parler ne relève plus que de « l’exécuter » ; quand le mot n’est plus que « mot d’ordre ». Jusqu’au moment où, avant le dernier tableau, les Cops comme frappés par une épidémie, sont pris de convulsions organiques qui semblent être la traduction physique d’un ordre convulsif. La meute de Cops « s’émeutent ». Moment d’insurrection où, dans l’aspiration frénétique de bouffées d’R, les Cops reviennent à eux-mêmes et découvrent, trop tard, l’autonomie du Corps.

Phase terminale : le catafalque, les Cops et l’enfant

Au dernier tableau, deux Cops déplient un voile noir plissé qui renvoie indépassablement à un catafalque sur lequel est écrit en lettres d’or : « DE PULLO ET OVO ». Énigme que la feuille de salle ou le livret à la forme de fragment métonymique traduit par « Du poussin et de l’œuf ». Voile « théséenne », in fine, que celle-là qui, à mesure qu’elle s’élève pour faire écran, laisse apparaître un enfant en tunique blanche bientôt rejoint par le vieil acteur roumain. Et de voir à l’endroit de ces deux figures rapprochées, l’une jeune, l’autre vieille, l’histoire de Jérémie coopté par le Très-Haut, le prêcheur ignoré dont la parole ne fut pas entendue. Vie de Jérémie, faite de « jérémiades », auprès du Très-Haut, jusqu’à ce que ce dernier se lasse et n’abandonne celui qu’il avait élu pour parler en son nom. À l’ultime image alors, pris dans le chœur de Cops qui forme un peloton compact, voir disparaître l’enfant happé par le molle que forment les policiers. Percevoir dans cet alliage naissant ou cet amalgame en devenir un moment de suspension, une accalmie peut-être… qui marque la fin de Bros. Y percevoir, encore, à même le plateau clair-obscur, le tableau de frères d’armes et ennemis… Soit, au dernier instant donné à voir, un temps de confusion… une autre forme de chaos.

Bros, l’agonal saisi par l’agonie.

Dans un geste funèbre qu’il a rarement autant développé, Roméo Castellucci convoque toutes les figures qui hantent sa pratique du théâtre. L’Enfant, le Vieillard, la Parole ou la Voix lointaine, la Meute, l’Énoncé prophétique et mythique, l’Animal, la Nudité asexuée, l’œuvre d’Art, le Sacrifice… pris dans un canevas d’images simples ou complexes, crues ou léchées… qui se complètent dans une narration défigurée ; sans qu’il y ait diégèse, mais sensation d’un récit énigmatique et secret… Images plastiques qui forment un paysage esthétique où le familier le dispute à l’étrangeté, ou à la destruction se substitue la déconstruction. C’est-à-dire, et à l’endroit précis de ce geste du déconstruit, la mise en place/en scène de fissures et de failles propres à ré-initier le regard. Ou, comme le monde postmoderne l’a développé et mis à disposition, le geste du « reseat » autorise à la « ré-initialisation », la « ré-installation » du voir, de l’entendre, du sentir…

Avec Bros, cependant, Castellucci semble franchir une nouvelle étape dans son exploration de la sphère mentale et poétique. Car Bros est bien un moment de bascule dans l’œuvre du metteur en scène. Et si précédemment et dans ses créations antérieures, la parole était encore échangée (prise à quelques poèmes, dialoguée, esquisse de quelques conversations), ici elle semble s’éloigner de tout jeu agonal au point de voir dans la convocation de son absence la présentation d’une agonie. Agonie de l’agonal, en quelque sorte. Disparition de la parole donc, et avec elle disparition de l’harmonie des sons partageables et des futurs que la parole a toujours portés.

Et de voir, dès lors, dans les diverses présentations de références à l’art dans Bros, le symptôme d’un monde muséifié qui, à l’image du monde de convulsions des corps des cops, fait apparaître l’évidence radicale : le monde meurt. Ou, pour le dire sur un ton valéryen : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». Sentence qui tient tout autant à l’haptique qu’à l’optique puisque Roméo Castellucci joue indifféremment des deux.