Die Kabale…ça cavale dans tous les coins.

Die Kabale der Scheinheiligen, Das leben des Herrn de Molière

d’après Le Roman de Monsieur Molière de Mikhaïl Boulgakov.

Festival d’Avignon, Parc des expositions.

Mise en scène Franck Castorf

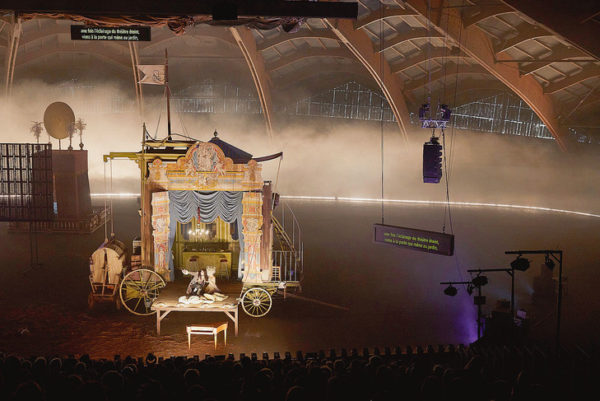

Sous l’arc du bâtiment prestige du parc des expositions, Franck Castorf, débarque avec la Volkbühne, y compris le totem d’acier qui annonce la possession du territoire avignonnais. Et de dire que la 71ème édition du festival d’Avignon commence vraiment-là, avec Die Kabale, une tripotée d’acteurs de fougue, furieux porte-voix de l’histoire du théâtre, dans une scénographie où l’échelle est hors de portée naturaliste.

Enfin un programme qui raconte quelque chose…

Enfin, car à lire Franck Castorf qui présente au Parc des expositions Die Kabale der Scheinheiligen, Das leben des Herrn de Molière d’après Le Roman de Monsieur Molière de Mikhaïl Boulgakov, on s’approcherait de fait d’une pensée sur l’art, crayonnée en l’état pour avertir le festivalier que le théâtre ce n’est pas contempler les nuages (made in Hamlet qui se paie la poire de Polonius). Non pas une dissertation ou un édito à rallonge où l’on brasse les lieux convenus et recyle le lexique de la bourgeoisie éternellement aliénée au divertissement et qui aime la « vérité », la « beauté » et autres ferments de « l’art bonnasse » comme l’écrirait Badiou.

Lire le programme où s’exprime brièvement Castorf fait du bien aux neurones de ceux qui ont le goût de la vie terrestre, et qui ne jettent pas au feu (pratique d’inquisiteur du XXIème siècle, encore) la politique, ses batailles, ses échecs, ses utopies malheureuses… Lire Castorf, dans le programme, c’est s’écarter du paradis des bisounours (en définitive un monde entropique : mort donc) où l’art serait perçu comme le royaume étincelant et épargné par l’aventure humaine. On trouvera toujours un aveugle pour séparer l’art, du quotidien ; pour faire de la pratique artistique et des œuvres, un mode de vie à part ; pour prétendre que les œuvres préparent à un monde qui est pour demain, toujours demain… Au croyant du « Demain », il faudrait expliquer une bonne fois pour toute qu’il n’a qu’à relire le calendrier de ces dernières dizaines d’années pour voir que chaque demain n’a jamais conduit à rien d’autre qu’au lendemain.

Mais bref, il y a Castorf… hip hip hip hourra !

Lui, c’est le camp de penseurs, où l’art est indépassablement un mode de vie comme un autre, PARMI les autres, avec son langage, avec ses formes, pas moins ni plus que ceux auprès desquels il voisine.

A avoir la tête dans les nuages, on finit par fouler un étron ou se cogner un poteau… Faut donc faire attention à la pensée, à là où elle met les pieds.

Et Castorf alors de mettre les pieds dans le plat, ou disons dans le programme où l’on peut lire avec le plus intense des intérêts qu’il « croit au conflit… plutôt qu’à l’arrangement compensatoire ». Lire encore que « le théâtre n’est pas un lieu protégé et clos où l’on produit de l’art pour des niches… au contraire nous nous considérons comme un instrument politiquement actif ». Et pour finir, « l’art doit porter lui-même la responsabilité de son existence et de son caractère tranchant. C’est la tâche de l’artiste. Quand celui-ci se plaint des circonstances inopportunes, cela révèle déjà que quelque chose ne va pas avec l’artiste, dans son rapport au monde, au réel, au concret. Les conditions proposées par notre société sont toujours sources de plaintes. Ce à quoi s’opposent les utopies pour lesquelles travaille l’art. L’art constitue une contre-proposition qui démontre que la vie, la réalité ne sont pas supportables. Ce fait-là, la révélation de l’impossible accommodation à la réalité est la fonction même de l’artiste ».

En son temps, et Castorf le sait, Brecht cherchait à promouvoir un théâtre qui en finisse avec le viol et l’hypnose, il cherchait un langage qui touche au but, un langage projectile comme une arme.

De son passage à la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlin, Castorf, de 1992 à 2017 (vingt-cinq ans et aujourd’hui « remercié » par le Sénat de Berlin) aura marqué la scène mondiale et européenne. Dans les pas de Max Reinhardt et d’Erwin Piscator (ex-directeur de la Maison), dans ceux de Brecht et de Müller (dont il est une progéniture spirituelle), il aura été le témoin et l’acteur de l’Histoire berlinoise qui est aussi le Récit d’un monde transformé. Son théâtre n’en est pas le reflet, mais sa pratique en porte la trace, l’emprunte, le stigmate.

Du Roman de Molière

Que rappeler de ce roman de Boulgakov aux prises avec les agents de Staline ? Peut-être relire encore ce qu’en disait Christiane Rouquet dans le tome 1 de la revue Slavica de 1995 : « Boulgakov a entamé sa pièce sur Molière en octobre 1929, dans une période particulièrement dramatique. C’est l’année 1929, « l’année fatale », date à laquelle toutes ses pièces sont interdites, son nom rayé de la liste des dramaturges soviétiques. Dans les premières ébauches de la pièce, il fixe les deux axes de l’œuvre, les relations de Molière et du Roi et l’affaire du « Tartuffe ». Il y développe un thème qui lui paraît essentiel : l’opposition de l’ombre et de la lumière (…) lumière des bougies et des lustres qui symbolise la joie de la création, l’exaltation du succès, le bonheur que génère l’art ; et l’ombre des forces occultes de la Cabale qui envahit progressivement la pièce et provoque la chute de Molière.

L’ombre de la mort plane dans la pièce comme elle plane dans la vie de Boulgakov à cette période, alors qu’il est atteint « d’une forme grave de neurasthénie » selon sa définition, telle qu’il l’a formulée dans sa lettre à Staline du 30 mai 1931.

Aussi, dans la pièce, Molière, un peu avant de mourir, s’effraie de voir une religieuse dans les coulisses du théâtre :

Renée : Une religieuse est venue vous voir.

Molière (effrayé) : Comment ? Quelle religieuse ?

Dans la biographie de Molière, celui-ci s’écrie : Pourquoi des nonnes errent-elles dans la maison ?

Boulgakov utilisera un symbole voisin, emprunté à la nouvelle de A. Tchékhov Le moine noir, pour exprimer son angoisse devant la mort dans un petit poème, retrouvé dans ses archives. « Je laisserai tomber ma tête blonde Sur ma feuille à demi-noircie,

Le moine m’enlacera… »

Dans une lettre à P.S. Popov du 14 avril 1932, il reprend le même symbole.

« Il n’y a pas bien longtemps, un être proche m’a réconforté en me prédisant que je mourrai bientôt et que, quand j’appellerai, personne ne viendra si ce n’est le Moine noir. Quelle coïncidence ! Bien avant cette prédiction, ce récit me hantait… »

Aussi, La cabale des dévots, bien qu’elle ait une base historique, n’est pas à véritablement parler une pièce « historique ». Elle entre dans une réflexion plus large sur les rapports de l’artiste et du pouvoir et, par conséquent, est étroitement liée aux grandes œuvres de Boulgakov, Les derniers jours, Le roman théâtral et Le Maître et Marguerite. Elle permet de mieux comprendre sa conception de l’Art en tant que valeur universelle, immortelle, «extratemporelIe» et, de ce fait, éclaire le rôle essentiel qu’il attribue à l’artiste dans une société soumise aux turbulences d’un pouvoir temporaire, trop souvent destructeur ».

Mais la véritable entorse à la réalité historique n’est pas là, et les critiques de Boulgakov ne furent pas dupes. Elle est dans sa volonté de faire de Molière un révolté qui s’insurge contre la tyrannie du roi, idée qui paraît trop moderne et caractéristique de la problématique des rapports de l’artiste et du pouvoir, telle que Boulgakov, homme du XXe siècle, victime du stalinisme, l’appréhendait. Molière ne s’est jamais révolté contre le Roi Soleil ; en bon courtisan, il s’est plié à toutes ses volontés et l’idée que l’artiste puisse créer indépendamment du pouvoir politique alors que l’art au XVIIe siècle ne se concevait que sous la protection d’un mécène, roi ou riche dignitaire, semble anachronique.

Dès lors, à partir de 1929, à travers les personnages de Molière, Boulgakov projette sa conception de l’écrivain et de ses rapports avec le pouvoir : l’écrivain se doit d’imposer l’originalité de sa création, de son regard face à un pouvoir qui tend nécessairement à en faire un outil de sa politique et à réduire ainsi sa liberté, pouvoir qui, quand il est tyrannique, revêt un caractère inconséquent et imprévisible.

Du Die Kabale de Castorf

On dira que pour autant que la liberté est à l’œuvre dans la restitution du roman de Boulgakov (comment faire autrement ?), Castorf en restitue par touches les nuances et les enjeux, s’attarde sur des détails précis comme, par exemple, les figures de moines qui hantent la scène dans la dernière partie et annoncent la mort. Et d’ajouter que la mise en scène de Castorf est structurée sur le rapport étroit entre Eros et Thanatos, entre désir de théâtre et mort du théâtre ou de ceux qui le commettent. Entre désir de vivre par le théâtre et du théâtre sans cesse rattrapé par les cabales du monde des dévots et autres censeurs qu’il cerne. Aussi regarde-t-on les six heures qui sont offertes comme une course à rebours, un compte à rebours où l’histoire et sa fin connues, Castorf nous fait vivre à grande vitesse les dédales de celles-ci. Grande vitesse où le quatrième mur ne résiste pas aux sons et songs qui ponctuent les séquences parlées et filmées. Sous l’immense aire de jeu que forme l’enclos du pavillon du parc des expositions, sous la charpente de bois de ce chapiteau cerclé à sa base par une succession de néon, Castorf, en patron de barnum, livre l’histoire du théâtre, d’hier à aujourd’hui, empruntant à celle-ci ses genres (comédies, tragédies, lyriques, drame, formes performatives et théâtre vidéo), ses auteurs (Molière, Racine, Müller…), ses codes de jeu à la rampe et dell’arte… ses directions d’acteur de Stanislavski à Meyerhold, ses processus de distanciation, son indémêlable goût pour le naturalisme, la symbolisme, ses improvisations agrégeant réalités et fictions, ses modes de collage-montage où l’on peut dès lors convoquer aussi l’Outrage au public de Handke qu’une ligne de Müller pastichée quand il s’agit de déclarer sa flamme « Mon cœur c’est une braise »…

Die Kabale ressemble ainsi à un gigantesque anachronisme où plus que le déterminisme des règles temporelles qui s’exercent sur le théâtre, c’est le désir qui le dérègle et exerce son contrôle indiscipliné, l’affranchissant de toutes les lois pour ne poursuivre que le goût de jouer, d’entrer dans la cuisine du théâtre… et de faire du théâtre la scène de la grande abbuffata.

Du grotesque, du burlesque, du comique répétitif, du tragique décalé, du drame impromptu, du grave soudain, du grand guignol, de l’intime, de l’harmonie classique, du baroque… Castorf ne négocie rien avec son désir de donner du théâtre l’image de la vie démesurée, du chaos et des tempêtes de ceux qui s’y embarquent, des douleurs et des accalmies qui s’y déploient. Jouant de tous les registres en même temps, maestro de la discontinuité et du grand écart, il donne ainsi à Die Kabale son contenu frénétique, l’autre nom pour dire les couleurs du désir et de la passion : l’ardeur, le déchaînement, la fougue, l’ouragan, la rage, la transe… Soit autant de termes qui s’opposent, en définitive, à tous les pisse froid, publics ou décideurs, censeurs royaux ou technocrates du spectacle vivant, hystériques de la mesure, de la poésie rangée et de l’endormissement général qui préfèrent un monde apollinien, une vie lissée, un théâtre des unités… Un théâtre ou un art sans nuage en quelque sorte. Tous ces gardiens du temple, espèce de monsieur météo de la scène qui veulent passer à travers les gouttes, éviter les grains, s’abonner au « soleil qu’on vient revoir à chaque fois ».

Castorf, lui, résolument, est pour les tempêtes, les ouragans, les coups de torchon et de trafalgar… au risque de prendre la foudre d’un public qui verrait d’un mauvais œil qu’on lui siphonne Phèdre (même quand c’est la magnifique et effrayante Jeanne Balibar habillée en meneuse de revue qui dans sa première vie de « Balibéjart » (dans le texte) encaisse l’affront sur scène et dans sa vie de Madeleine, d’être éconduite et remplacée par sa fille, sa sœur, bref Armande). La même qui dira quelques minutes plus tard que « Tartuffe sera la seule pièce qui reste après Hiroshima »… Et de voir Louis XIV (Georg Friedrich) le cadavérique vapoter et tirer sur ses clopes en hommage à l’éloge du Tabac que le Molière ne manqua pas de faire. C’était dans Dom Juan. Ou de le suivre faire des mines de pervers à un dévot qui lui apprend la diction jusqu’à aller voir sous la soutane si j’y gis.

Oui, Die Kabale balaie tout sur son passage du théâtre qui serait figé dans la convention. Ou disons plutôt que maîtrisant parfaitement celle-ci, Die Kabale s’en amuse et s’en saisit pour jouer et déjouer ce que n’importe quel Turlupin s’empresserait d’espérer.

Et c’est ainsi un coup de chaud et de vent que l’on prend à suivre sur le « plateau » de 6000 m2 du bâtiment prestige du parc des expo, la tempête qu’orchestre Castorf.

Tempête vidéo où les acteurs disséminés dans les alcôves ou sur la grande surface du chapiteau sont filmés alors que, comme Molière (Alexander Scheer) l’a annoncé, il veut réunir la production pour la réalisation d’un film sur la brutalité.

Et c’est sans doute à cet endroit que Die Kabale fait sens et s’organise malgré le sentiment de maesltrom. C’est que des presque 6 heures qui passent, c’est six heures qui saisissent la brutalité à l’endroit de l’art, à travers l’art, à même la vie de ceux qui jouent la brutalité sans y être étrangers dans leur vie privée. Vie d’amour, de trahison, de luttes, de vie d’acteur aussi pris par quelques tristesses alors que sous le mode de l’aparté (mais ce n’est pas ça, et peut-être que cela relève de l’improvisation), Jean-Damien Barbin qui aura été de tous les coups, mauvais coups de cette cabale jouant Orsini et le Diable, avoue qu’il n’a plus envie de jouer parce que l’aventure de la Volksbühne et celle de Die Kabale s’arrêtent à Avignon. Moment de réel où le théâtre renvoie ce qu’il sait faire de plus pertinent : être un théâtre d’actualité en s’inscrivant dans la réalité.

Ainsi en va-t-il de Die Kabale, pièce qui se construit sur le motif de Tartuffe (dont l’abbé Longuerue écrivait que ce nom était dérivé de l’allemand der Teufel : le diable). Motif et prétexte non pas à faire « n’importe quoi » chez Castorf, mais plutôt à s’aventurer en tous les recoins, replis et zones d’ombre du théâtre. Manière de regarder cet art que d’aucuns aimeraient simplifier (genre, etc) quand en définitive ils pensent en simpliste.

Castorf, lui, aime sans aucun doute trop le théâtre pour le penser autrement que sous la forme de la diversité, de l’hétérogénéité, de la multiplicité.

Ainsi en va-t-il de Die Kabale, pièce parlée, chantée, en français, en allemand au milieu de mobiles surdimensionnés (poussés par les techniciens ces autres artisans de l’art) qui représentent un balcon de la comédie française, un appartement royal, une chambre à coucher, etc… Et au milieu de tout cela, une Roulotte, transformable, avec son proscenium de bois. Curieuse Roulotte, emblématique du Théâtre, de ses voyages, mais surtout de sa précarité, de sa fragilité, de sa nomadité.

« Roulotte » somptueuse, certes, mais qui comme un vaisseau, possède un canot de survie, une roulotte plus petite, plus humble, encore plus fragile et dévolue au sauvetage en catastrophe… Car n’en doutons pas, l’art du théâtre quand il pue (comme l’aurait dit Genet) parce que le théâtre des autres sent bon, alors l’art du théâtre, dis-je, s’expose à l’anathème puisque nombreux sont les Lully et autres cabalistes. Au théâtre, comme ailleurs et comme le montraient les roues immenses, la roue tourne… Castorf en sait quelque chose.