Éternels coquelicots rouges… Au nord, contre l’immobilisme et l’immobilier

Le Rouge éternel des coquelicots, avec Catherine Germain

Gilgamesh. Festival d’Avignon.

D’un poème, comme souvent, il a une origine. Jadis, il y avait les muses. Aujourd’hui, un poème vient parfois de muses anonymes. Latifa, des quartiers nord de Marseille, est de celle-là qui sert de paysage au Rouge éternel des coquelicots de François Cervantes. Latifa, incarnée et transfigurée au plateau par la grande Catherine Germain, cette comédienne dont on pourrait dire aujourd’hui, et depuis longtemps déjà, qu’elle porte en elle toutes les voix qui donnent au théâtre de Cervantes son éclat.

Du théâtre, il a toujours une histoire que d’aucuns classent dans les urgences. Urgence du théâtre trop souvent, aujourd’hui et au regard des conditions de production, rapporté à un théâtre fait dans l’urgence, sans moyen, sans temps de répétition, sans soutien réel autre que les réseaux de diffusion. Cervantes, lui, a pris le temps. Celui de s’entretenir avec le peuple des quartiers nord, avec la complicité du Théâtre du Merlan/scène nationale qu’on trouve planté entre deux rocades. A croire que les plans d’urbanisme sont audacieux ou qu’ils relèvent d’un empirisme dont on ne sait jamais ce qu’il donnera. Pour le Merlan, la greffe prise, c’est bien souvent un point cardinal qui s’ajoute au Nord. Avec la rencontre de Latifa, d’origine Chouïa, fille de l’émigration des années cinquante née en France, ce n’est pas l’histoire des exilés que raconte Cervantes, mais l’épopée de la petite bonne femme qui tient un snack promis à la démolition par les promoteurs immobiliers du bureau logi13. Histoire d’une femme seule, avec un quant à soi qui l’arrime à son droit ; un esprit de révolte rejoint par tous les gens du quartier pour faire face à la police et aux « immobiliers ». Une histoire de solidarité fabuleuse, presque merveilleuse, où à la marge des emmerdes que cultivent de façon intensives les habitants des quartiers nord, il y a encore la place à une humanité.

Avec le franc parlé de ceux qui n’habillent pas la parole « d’éléments de langage », avec les expressions populaires qui sont la traduction du bon sens, avec la gouaille de ceux dont le vocabulaire tient à un lexique fabriqué sur le terrain quotidien de la vie, etc. Latifa parle la langue de la sincérité où luttes et amours, mémoires et souvenirs s’entrelacent dans un discours qui fait épopée. Dans cette langue où l’on s’arrange avec la vérité, avec la nécessité, avec l’utilité ; où s’entend le malin et le vrai, les rêves et les réalités, le cocasse et le sérieux… les accents de cette parole tiennent l’écoute en veille. Et comme on le dit « si t’as rien à dire, alors ne parle pas » et « si tu ne penses pas ce que tu dis, alors ferme-la ». Synthèse moins poétique que le texte de Cervantes où « si les chiens aboient c’est qu’ils ont peur des anges, alors que les chats qui voient les anges ne manifestent rien ». Latifa qui raconte sa lutte, c’est Latifa porte-voix de tous et toutes, de ces « morceaux de famille partout ». Symbole malgré elle, et porte-drapeau malgré elle. Elle et son Snack : 50 ans de vie commune, et vie menacée, soutenue par les « nomades en scooter »… histoire de David et Goliath, du pot de verre contre le pot de fer, du « petit » isolé contre les grands solidaires. Et un « miracle », non !

Mais bien plutôt un soubresaut humain, une révolte inattendue, une barricade…

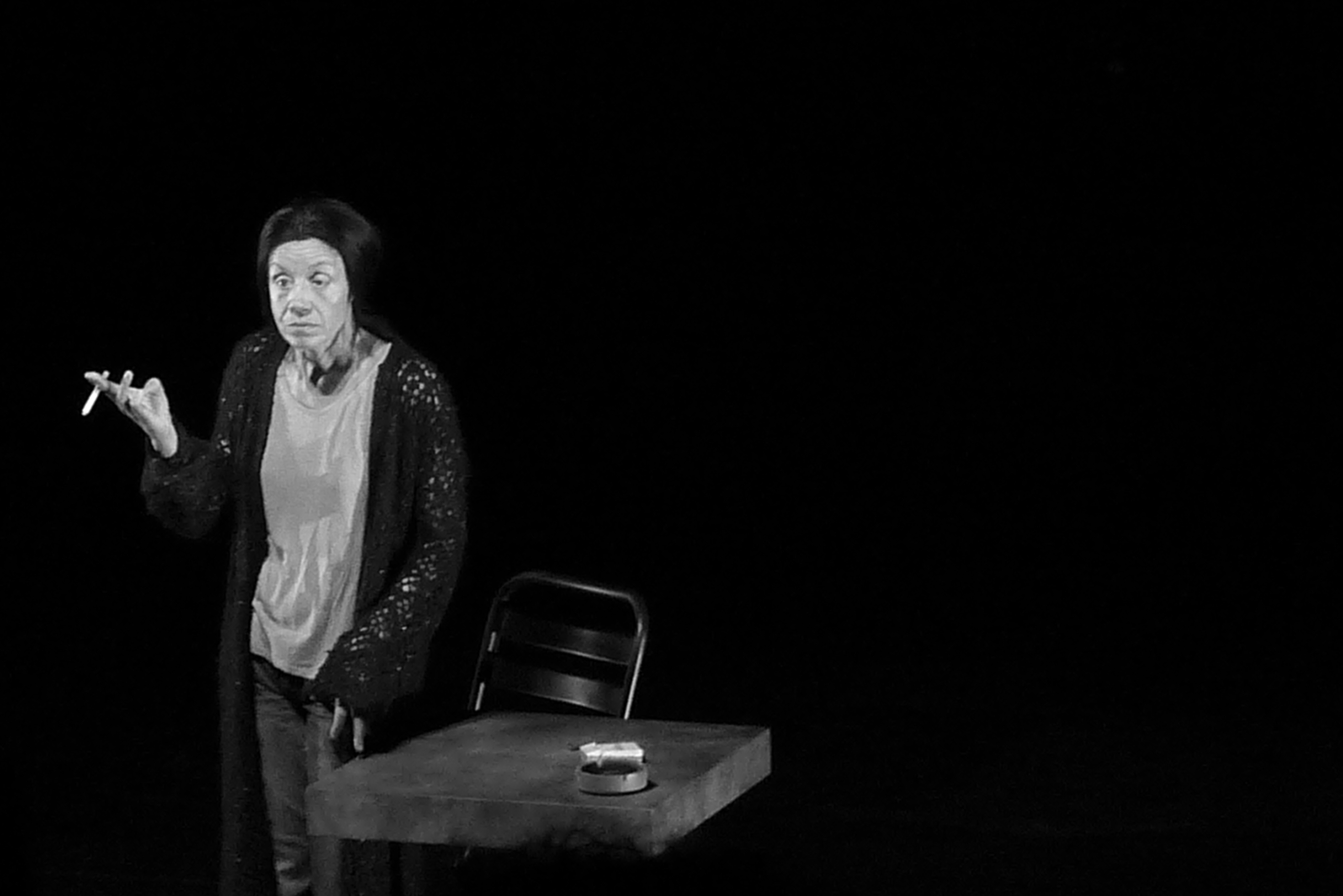

Et c’est Catherine Germain la rousse qui, seule en scène, conte le récit d’une vie et joue Latifa la brune. Seule, oui, ou double puisque le travail de Cervantes aura été, dans le poème écrit, de mêler la voix intempestive de Latifa, à celle de la comédienne ; d’amalgamer et de faire entendre l’une et l’autre dans une forme chorale insolite. Façon chez lui de reprendre à son compte le coup du théâtre dans le théâtre, mais à une autre échelle : celle du personnage dans le corps de l’actrice, celle de la voix réelle qui vient parasiter la fiction et le jeu. Catherine Germain et Latifa, voir l’une à travers l’autre, mettre une perruque et se travestir en brune, voir l’autre faire exister l’une au point que c’est une troisième qui nait de l’amalgame des deux premières. Soit Latifa et Catherine ou une Lacatherine, clope à la main, pas loin du cendrier de la petite table centrale, qui sera le seul décor de Le Rouge éternel des coquelicots. Décor qui réfléchit d’évidence une vie où l’on n’amasse rien, ne ramasse pas plus, et où le jour le jour est un mode de vie. Seul décor où Catherine Germain joue une odyssée.

La comédienne est alors le seul point de cette pièce. Plantée devant le public, jouant d’une adresse hypnotique qu’elle veut connivence, son visage s’éclaire des détails du récit. Tantôt un geste de ras-le-bol, tantôt un regard fixe et déterminé. Tantôt une moue dubitative ou indisposée. Celle qui maîtrise complément son art et son jeu se meut dans un personnage qu’elle porte définitivement en elle. C’est impressionnant de la voir ainsi, en front de scène comme en première ligne qui résiste au mouvement du monde. C’est Catherine Germain, la voix légèrement rauque, le visage en alerte… D’elle, on dira qu’elle convoque une présence qui éclate sur scène, à l’endroit d’un paysage qu’elle reconstruit, qu’elle organise d’un silence ou d’une bouffée qu’elle tire comme s’il s’agissait de la dernière. Aussi, quand on la voit revenir au final, crinière rousse rendue à sa liberté, mince dans son jean, on mesure encore plus le travail accompli qui faisait de la silhouette de Latifa un petit bout de femme coriace. Et d’applaudir la performance qu’elle a encore offert. Elle, l’une des grandes comédiennes de notre époque.