Grensgeval de Cassiers : produire l’effacement

Sur le plateau du Parc des Exposition, le foin répandu par Castorf et les forces telluriques qui traversaient sa Kabale ont été remplacés par l’abstraction technologique et verticale levée par Cassiers. Grensgeval (Bordeline), comme le texte que le spectacle met en scène – Les Suppliants d’Elfriede Jelinek – voudraient proposer un tragique pour aujourd’hui, en prenant appui sur le drame des migrants qui traversent la Méditerranée jusqu’à nos rives. Mais la virtuosité plastique du spectacle déborde ce Bordeline et avale tout : reste la sensation de sortir d’une séance d’hypnose, où « le problème des migrants » n’aura finalement servi que de moyen pour délirer le théâtre. Reste dans le trouble de l’énonciation que le spectacle organise, l’impression intolérable d’une mise en invisibilité des damnés de notre histoire. Reste enfin, dans l’expérience sensible que le spectacle ne cesse de vouloir affirmer, une image, belle et soyeuse, qui n’est pas sans lâcheté : face au désarroi politique, ce théâtre du désarroi est d’une vanité qui n’a même pas pour elle le poids de la poussière.

Où est le foin ?

De l’immense espace du Parc des Exposition, on cherche l’immense, on ne trouve qu’un espace : réduit à une boîte noire, le théâtre est revenu dans ce lieu qui défie la possibilité du théâtre. Cassiers a réglé la question : cette entreprise de re-territorialisation du théâtre est le premier geste qu’on constate avant le début du spectacle, et déjà tout est dit. Castorf avait pris appui sur les lointains pour traverser l’horizon de l’histoire. Cassiers l’assied à l’endroit où il voudrait la dominer, la toiser, l’arrêter.

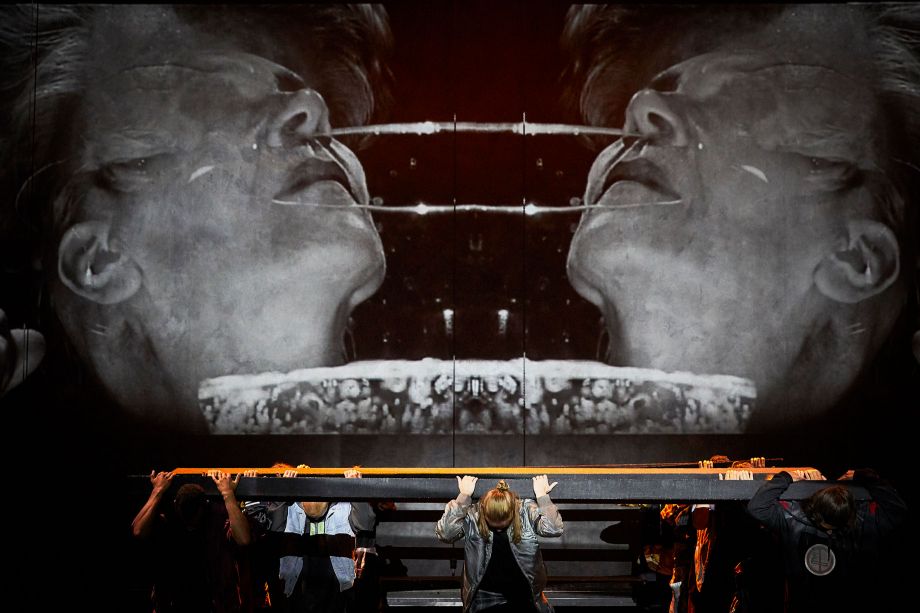

Le plateau est vide et sera vite rempli par les corps des dizaines de danseurs du Conservatoire Royal d’Anvers, intensément dirigés par Maud Le Pladec. Ils se glissent sous les poutres de bois qui reposent sur le sol : ce sont les migrants dans les bateaux de fortune. Puis quatre acteurs de la troupe du Toneelhuis rejoignent à Cour une petite table : eux seuls auront la parole pour dire le texte de Jelinek, le malstrom de récits qui les charrie, sa langue sèche et profonde. Derrière eux, un immense écran projettera les visages de ceux qui parlent, visage double, « splité », impressionnant de présence. À côté d’eux, c’est-à-dire en bas, les danseurs danseront la danse immobile de l’Histoire : le texte racontera les naufrages, la terreur – de part en part des mers, entre ceux qui partent, et ceux qui ne veulent pas accueillir –, la tragédie d’un temps sans issue.

Il y aurait ici la proposition d’un nouveau tragique : Les Suppliants sont l’écho des Suppliantes d’Eschyle ou d’Euripide – et c’est la longue fatalité de l’exil et des départs sans arrivée qui se dit, jusqu’ici. Mais au tissage massif et complexe de Jelinek, Cassiers offre de nouveau une solution qui n’a que l’apparence de la dialectique. Aux visages, la parole ; et aux corps le silence. Puisque ceux qui parlent sont aussi ceux qui surplombent le plateau sur les écrans, c’est comme si le Chœur antique ne faisait qu’un avec le regard des Dieux. Et dans cet écrasement des perspectives, que reste-il des corps humains ?

Perplexité

La perplexité du propos n’est pas sans profondeur : on se demande souvent qui parlent – les Européens ? ceux qui refusent les migrants ? –, mais finalement, cette perplexité est assez claire : jamais les migrants n’auront la possibilité d’être présents autrement que comme des corps ballotés. Oui, on pourrait penser que c’est une façon de ne pas prendre la parole aux / des migrants : mais Cassiers n’a pas ce même scrupule quant aux corps qu’il leur donne. Pur corps, pur matières, pur objets de contemplation arrachés au logos, ces êtres dérivent sur le plateau comme dans le préjugé occidental qui les constituent comme des individus mineurs, des enfants (« in-fans » : celui qui ne parle pas). Quand le spectacle évoque le « petit Ilian », on comprend dès lors pourquoi il a pu figurer, en Europe, l’emblème des migrants. Ce ne sont finalement que des enfants inconscients, dépourvus de raison, irresponsables en somme.

Le thème des migrants au théâtre est en passe de devenir un genre à part entière : il permet aux artistes de se réclamer du monde et à peu de frais de s’estimer quitte en regard de la responsabilité morale de prendre en compte le présent. Une fois qu’ils ont exécuté un tel thème, ils pourraient en toute justice accoler à côté de leur œuvre l’adjectif commode de politique, et on passerait à autre chose. Mais quand le spectacle organise la réduction des êtres à leur silence, à leur pur geste, quand le théâtre se déploie à partir de l’histoire pour la définir de notre point de vue (les migrants ne semblent pouvoir figurer ici que sous la forme de migrants, ballotés, aux gestes saccadés, muets, mouches dans un bocal), est-ce qu’il ne fait pas du sujet du monde un pur objet livré non à la pensée mais aux regards, et de l’histoire un prétexte à la beauté nue, un alibi ?

Vers l’effacement

Bien sûr, on pourrait tout à fait soutenir que le théâtre n’a que peu à voir avec l’histoire (je ne le ferai pas), qu’il offre une expérience en tant que telle ne relevant d’aucune manière d’un dialogue avec le dehors, que c’est en toute « innocence » qu’il évoque le dehors, sans lien, sans volonté ni de le transformer ni de l’envisager. Bien sûr. Mais le désarroi que l’énonciation organise (qui parle ? à qui ? et dans quelle langue ?), ne cesse de vouloir établir de tels liens pour mieux affirmer qu’ils ne sont qu’un point de départ.

On regarde. On est là pour regarder. Et ce qu’on regarde finit par hypnotiser : la saturation sensible des images et de la musique, la beauté plastique infime, la précision féroce de chaque seconde, tout cela finit par construire une sorte de gouffre où on s’abime, dans laquelle on peut s’endormir ou demeurer suspendus, anfractuosité picturale dressée comme une sorte de limbe sensorielle.

De deux choses l’une : soit le propos est secondaire, et simple appui pour une expérience hypnotique où on s’abime, où on se perd, où on est arraché à notre pensée et notre corps (et la tragédie des migrants n’est qu’un prétexte, parmi d’autres, où puiser un thème tire-larmes) ; soit la forme spectaculaire voudrait dialoguer avec le temps pour nommer notre histoire (et dire combien cette tragédie est moins celle d’hommes et de femmes qui traversent au péril de leur vie les guerres et les mers, mais celle d’Européens qui n’y comprennent rien et ne savent pas quoi faire de ces corps). De part et d’autre, le désarroi désarme. Et ce sont d’armes, intelligibles et précises, dont on n’a tant besoin.

Les derniers mots du texte pourraient désigner l’aporie politique et sensible du spectacle, de son expérience :