Intérieur table… La vie faute d’emploi.

La compagnie Emile Saar et Marie Lelardoux devaient présenter Intérieur table (le jour fugace) au Théâtre Vitez. État d’urgence sanitaire oblige, le travail s’est réfugié dans la poursuite des répétitions. Au ZEF à Marseille, devant un parterre de pros, c’est une étape de travail qui était visible ce 23 novembre…

De mémoire, ce qui nous a fait comme ça

Fin des années lycée, et déjà le club cinéma de l’internat fonctionne à plein rendement. Parallèlement à la publication mensuelle de MOA (moins un syntagme narcissique pour un journal lycéen qu’une référence à MAO, en cette fin des années 70, où l’on pressent qu’on aura la peau de Giscard. Et même si ça ne sera jamais le « grand soir », on s’en rapprochera, croit-on). MOA, sous-titré « Plaisanterie, ruse et vengeance », prélude en rimes du Gai Savoir du mentor Nietzsche.

Alors on s’affaire. Journal et cinoche sont désormais des outils de propagande mis au service de l’émancipation de nos collègues de

Anar et Trotsko, pour une fois, se retrouvent dans les volutes de fumée émanant des Gitanes (seule concession faite au grand capital qu’est la SEITA) dans le foyer dont on s’est emparé, et qui a été confisqué aux « studieux » qui rêvaient de jumelages humanitaires et de sacs de riz symptômes de leur esprit de charité qu’il faut abattre. Indifféremment, d’une discussion sur « l’organisation de la révolution » à une autre sur « l’organisation de la programmation du film de la semaine », d’une lecture de pige écrite pour MOA qui présente la rétrospective Paso, Chris, Mor (fâcheuse tendance à abréger le nom des idoles qu’on aime (comme s’ils entraient en clandestinité), mais qu’on exécuterait s’ils trahissaient), à un article sur les violences faites aux paysans du Nordeste brésilien… le comité de rédaction, ou révolutionnaire (difficile de distinguer l’un de l’autre) est en guerre contre la Métro-Goldwyn Mayer et ses relais européens.

Ici, en lieu et place du lycée des pères jésuites qui nous abritent, là à même la grille de l’établissement carcéral où l’on passe clandestinement Rouge et les « photocopes » du Tierra y libertad de Victor Serge – enveloppés dans un Libé que tolèrent les pères – « l’Organisation » (maître mot de ces années Meinhof : notre sœur-martyre de notre révolution) nous invite à occuper les esprits puisqu’il en va d’un avenir et, Bensaïd et Weber l’ont écrit, de préparer une suite à la répétition générale.

À coup de cycle Pasolini, à grand coup de projections des militants du groupe Medvekine et du meilleur de la Nouvelle Vague, nous faisant aussi le relai des bobines du Néoréalisme italien (quel souvenir du Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica !), systématiquement précédé de la projection de Prix et Profits de Yves Allegret (1932)[1]… et de quelques autres jamais en reste avec le quotidien et la manière de le filmer, chaque jeudi soir s’inscrivait dans le prolongement des « Appels » (celui des 121, celui des 343…) où, dans la mouvance des travaux sociologico-esthétiques de Dan Graham, il s’agit d’interférer dans les comportements des spectateurs, et d’en perturber les fondements… Convergence des Arts et de la politique pour nourrir la lutte, enfin !

Et peu importe, en définitive, que le groupe d’activiste ne dépassa pas les cinq. « L’amour de la révolution ne s’appuie pas sur une règle mathématique » avait théorisé Samuel (alias 3/14 comme il y aurait un 007 de Benedetto), élève de terminale C qui en connaissait un rayon sur les probabilités, lui qui avait calculé qu’à raison d’une contamination des esprits (3 par séance et par semaine, sur 70 internes), on serait en mesure de renverser les pères en soutane au printemps pour faire du lycée, dans cette bonne ville bourgeoise de province, un espace et une redoute d’où se répandrait la tension radicale.

« Amour de la révolution », dis-je (ponctuerait Didier-Georges Gabily) concurrencé par les « révolutions de l’amour » qui guettent les jeunes hommes en colère que nous sommes.

Car, les soirs de projection où révolution et capitalisme forment un couple dialectique insécable, dans l’obscurité, sur les bancs de bois, les silhouettes ombrées abritent aussi les désirs grandissants. Envie de faire couple ailleurs, en quelque sorte. Et de regarder à l’écran Claude Jade, dans l’Amour en fuite, surprise d’entendre Antoine (Jean-Pierre Léaud qui voit des lesbiennes partout) lui dire « à ta place, je ferai attention ». S’endormir difficilement plus tard en repensant à sa blondeur, à ses doigts qui tiennent l’archer du violon… Espérer, un jour, dans la vie, croiser le regard d’Anna Karina chez une autre et vivre un « effet Méduse » : Amor et muerte. Décider de partir en stop au Danemark pour mettre toutes les chances de son côté et rencontrer, peut-être, un sourire identique. Fantasmer, jour et nuit, la main qui délierait le nœud qui noue ses cheveux dans Bande à part de Godard.

Quittant les parquets du Louvre, avoir une pensée émue pour la femme de ménage Sophia Loren et son visage attristée quand elle avoue se sentir « rien » parce qu’elle n’est pas allée à l’école dans Une journée particulière (1977). Regretter que l’école se confonde à la frustration et aux larmes qu’embrassera Mastroianni ; l’envier lui qui ne sourit plus, alors qu’en fond sonore résonne le folklore lugubre nazi et mussolinien. Se rappeler ça qui se déchaînera contre Gabriele l’homosexuel qui console Antonietta. Une étreinte comme jamais.

Regarder inquiet le visage figé de Marlène Jobert qui subit la haine de Jean Yanne, chez Maurice Pialat, dans Nous ne vieillirons pas ensemble (1972). Voir en chacune de ses tâches de rousseur une larme qui s’est figée (elle qui ne pleure jamais, muette de douleur). Penser plus tard que l’amour c’est vache, en ayant en mémoire, la folie défigurante de Mabel (prénom mal porté d’une femme au foyer) jouée par Gena Rowlands à qui Cassavetes offre son plus beau rôle dans Femme sous influence (1974).

Dans l’obscurité, sur les bancs devant le grand écran qui s’anime, comprendre que dans les visages anonymes des hommes et des femmes de Chroniques d’un été de Rouch et Morin (1961), que désir de révolution et désir amoureux pourraient être sans fin, objet de toutes les faims, mais peut-être indéfiniment différés, reportés, jamais rassasiés ; et que ça se voit, au cinéma, dans Le joli mai (1963), peut-être dans la question en voix off de Chris Marker qui les réunit « Qu’est-ce qui ne va pas visage ? Qu’on ne voit pas et que vous voyez comme les chiens… »

Et devoir quitter ces années ciné-club, cinéma militant, cinéma engagé, cinéma du réel, cinéma poésie… rompu à la vie, entre épreuve de la cruauté, expérience de joies éphémères et sentiment acquis de l’Ananké ou un questionnement sur l’origine de la fatalité et du destin qui frapperont le temps de la vie. Savoir désormais « ça » dont Marcuse, dans son œuvre (toujours pas intégralement traduite) prétendra que c’est contournable et qu’il y a une beauté de la vie à conquérir. Et qu’elle existe bel et bien… parce que, dit Marker, « les hommes ont inventé la naphtaline de la beauté, cela s’appelle l’art » et qu’il y a là une preuve.

L’expérience de la preuve

Tout cela (hormis la trame politique qui nous servit de toile de fond) Marie Lelardoux – l’une des metteures en scène de la compagnie Emile Saar – le convoquera dans Intérieur table, prenant ici et là, par petites touches et autres prélèvements, dans l’histoire du cinéma qu’elle a en tête, quelques points d’appui où le « presque rien » (écrirait Jankélévitch) forme le pli essentiel de son travail. C’est que l’attention que Marie Lelardoux porte aux choses tient à des détails d’une autre échelle, des nuances discrètes qu’elle éclaire avec minutie, des fragments invisibles rendus sensibles dès qu’ils sont portés à la scène, des matériaux mineurs qu’elle organise comme on orchestre une musique de chambre, des images diaphanes à qui elle rend des couleurs, des naïvetés dont elle saisit les mécanismes essentiels, des formes du « peu » auxquelles elle donne une puissance de signifiance, des paysages de l’existence insignifiante auxquels elle trouve des reliefs… Ainsi, le monde poétique de Marie Lelardoux, c’est celui des bribes et des détritus auxquels l’attention fait faux bond. Comme une archéologue à même un terrain infini, elle entretient un appétit pour le « petit » veillant à ne pas l’inscrire à l’endroit du monumental, mais plutôt lui redonner la place qui lui revient : celle de participer au Grand mécanisme.

Un son, un geste, une couleur, un déplacement, un pas, un mouvement de la tête, trois mots ou un bout de phrase… c’est l’univers des vies minuscules et de l’infra-mince qui forment l’imaginaire scénique de la metteure en scène. C’est celui des plis du quotidien et des formes usées de la vie anonyme ; celui encore des rebus invisibles qui sont pourtant vitaux à l’existence du médiatisé qu’elle fouille. Préférant les silences symphoniques et les variations fugaces, les brièvetés lentes ou fulgurantes et les traces promises trop souvent à la disparition, c’est un autre imaginaire qui « ne constitue pas une évasion hors du réel mais une autre façon d’être en relation avec lui »[2] qui est mis en scène.

Aussi, regardant Intérieur table c’est moins l’étonnement (trop souvent exigé sur les plateaux de théâtre) que le dénuement sublime qui prend forme. Là où le simple devient l’objet de la créativité. Là où Marie Lelardoux, en phénoménologue de l’ordinaire, écrit ou ré-écrit à la scène des drames qui ne seront jamais des faits divers, des tragédies intérieures qui sont à jamais sans témoins, des poèmes d’amour ou de déliaison qui ne seront jamais l’objet d’une rime savante, des ruptures sans éclats promises à figurer des éloignements darwiniens, une quotidienneté qui forme un cercle infernal insoupçonné écarté à jamais de l’optimisme des jours meilleurs.

De ses personnages, la prostituée-mère-de-famille secrète, l’ouvrier sans avenir qui s’éveille un soir à la pensée, le marin qui ira voir ailleurs, la femme au foyer qui se souvient soudainement qu’elle est une âme seule, les enfants qui oublient lentement leur infans, les chants populaires fredonnés un après-midi de repos, l’étudiant résigné où ses études ne le protégeront pas de son sort… Marie Lelardoux en extrait une humanité ou une animalité quotidienne, l’une l’autre privées de malice, soumises exclusivement à des natures humaines aux prises avec un temps qui ne passe pas. Ou, la mise en scène de vies mutilées qui prennent conscience de l’être, tentent de s’y adapter jusqu’au jour où les uns les autres s’emmurent dans le morne qu’ils vivront jusqu’à leur mort, sans même que celle-ci soit délivrance puisqu’il y a belle lurette qu’aucune issue n’imprime plus la rétine.

Monde de petites ruptures et de fractures, ce dont traite Intérieur table pourrait s’apparenter davantage à des processus de fêlures et de douleurs rentrées, touchant corps et âmes, qui finissent par s’exposer/exploser presque sans bruits au plateau. Là où Marie Lelardoux ré-agence et pioche dans son histoire du cinéma les stigmates d’un monde de dépressions qui tient à des vies étriquées et névrotiques, fragiles socialement, inexistantes dans leur résistance le plus souvent, spectrales éternellement… À l’endroit des humbles, prisonniers de modèles économiques hostiles, pris dans le jeu de libido où le désir d’un autre se regarde comme une « porte de sortie » là où ça ne tient plus… Intérieur table se fabrique alors avec un cinéma qui, des années 40 aux années 80, autopsie des sociétés qui ont craqué à diverses reprises et qui, chez quelques-uns, seront l’objet d’un traitement esthétique.

Viennent alors au plateau et sont montées/rémontées quelques séquences et épisodes qui forment un ensemble d’emboitement de scènes… Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman (1975) où Jeanne, veuve et mère, angoissée par sa vie vide (interprétée par Delphine Seyrig) se prostitue, avant de préparer le repas pour son fils qui rentre de l’école. À nos amours, de Maurice Pialat (1983) où Suzanne (Sandrine Bonnaire) est une fille perdue. Remorques de Jean Grémillon (1941) où Gabin n’entend pas les plaintes de sa femme malade qu’il finit par quitter. Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini (1961) où Anna Magnani, ivre-morte au mariage de son souteneur, chante et finit par s’écrouler sur cette fausse vie, et part retrouver son fils qu’elle avait délaissé. Baisés volés de François Truffaut (1968) qui laisse Trenet chanter « Que reste-t-il de nos amours ? », alors qu’Antoine Doisnel enchaîne les petits boulots jusqu’à devenir détective et témoin d’adultères… Bergman encore, Rouch et Morin dans Chronique d’un été (1961), Pialat et L’enfance nue (1968) ou l’éternelle solitude d’un môme devant le mur qu’est la vie et s’incarnera dans les maisons de redressement, etc.

Et de suivre Intérieur table, sans qu’une histoire se raconte, comme une succession de vieilles photos prises aux albums de familles qui se ressemblent par leur destin plus ou moins avoué, caché, suivi, indépassé… celui de femmes, d’enfants, d’hommes, dont les vies se croiseraient ou seraient parallèle, ayant en commun l’idée que l’existence ne fait pas de cadeaux. Quelque chose comme des vies faute d’emploi.

Intérieur table (sur le jour fugace)

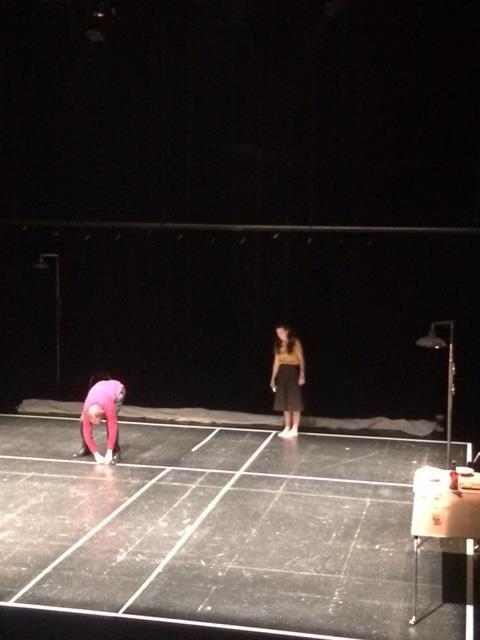

Au plateau, Vincent Joly, Anne-Sophie Derouet et Johanna Giacardi s’exécuteront tels trois interprètes de personnages du 7ème art. Interprètes mimes de comédiens eux-mêmes figés sur la pellicule qui vaut à Intérieur table de s’apparenter à un théâtre de reconstitution (reenactment) où il s’agit moins de « faire à l’identique » que de s’inscrire dans un rapport à l’allusion. Soit une nuance qui entretient toutes les libertés théâtrales, lui vaut d’avoir son propre rythme et son mouvement. Soit un théâtre « clin d’œil » encore, qui, comme le rappelle Nietzsche, est le signe de l’art. Théâtre « clin d’œil », donc, que celui de la metteure en scène Marie Lelardoux où le jeu qui se développe et relève d’un apparent réalisme est sans cesse construit sur de petits décrochages et décalages qui viennent déplacer le réalisme. Là où un son énigmatique emprunté à Chris Marker, le bruit d’un pas amplifié et décalé par rapport à la marche, les cliquetis des couverts d’une vaisselle invisible, l’image naissante d’une épluchure tenue au bout d’une lame de couteau imperceptible, un geste chorégraphique inattendu au bout d’un aller/retour sans but… forment les reliefs de paysages poétiques ordinaires et quotidiens.

Soit un théâtre construit sur une dramaturgie aussi de l’engourdissement et de l’ennui, proche d’états tchekhoviens où l’attente et le désir sont les formes contraintes de la vie et de ses élans ralentis.

Et de regarder ces mouvements et ce jeu simples court-circuités parfois par une tentative de fête ou une étreinte ratée, une rencontre imprévue dans un ailleurs ou au coin d’une table… comme le signe sans cesse renouvelé d’une volonté de s’en sortir sans qu’il y ait la moindre chance d’échapper à ces existences monotones où l’hiver, son gris et son froid, a pris la place des autres saisons. Alors la table, invariant de chaque scène et de chaque situation, révèle son secret « d’être-radeau », « d’être-planche-de-salut », fragile esquif qui ne permet pas l’esquive.

Au vrai, moins table de cuisine ou de salle à manger, que table de multiplication où, contrairement à la logique mathématique, toutes les histoires d’Un, solitaire, de Deux, en couple qui abrite un troisième invisible… conduisent au zéro et au vague à l’âme. Table des vacillements donc, des pensées accoudées au soir à côté d’un verre qu’on n’en finit pas de remplir, des mélancolies posées sur plateau qui ressemble à un tableau de nature morte, des pensées grises qui s’obscurcissent avec la nuit… Table de dramaturgie où Marie Lelardoux, en architecte d’intérieur, aurait demandé à Vincent Joly, Anne-Sophie Derouet et Johanna Giacardi d’être au-delà d’eux-mêmes, parce qu’ils sont au théâtre, tout en étant tout le monde dont ils font partis. Effet miroir où vie et jeu sont des rectos-versos. Manière aussi de poser un cercle infernal, de les inscrire dans un monde qui tourne en boucle et en rond où « jouer », s’il peut encore vouloir dire « feindre », induit le souvenir qui remonte à la surface, à même un regard d’acteur, dans le geste d’allumer une clope au plateau qui aurait le goût d’ailleurs, dans une manière de regarder vers la salle comme au loin, comme on l’a déjà vécu, dans un accent amplifié sur scène qui est né d’ailleurs, dans un pull qu’on enlève comme d’habitude… qui renvoie ces petits instants imperceptibles de théâtre aux petites minutes anonymes du quotidien.

À la première image, alors que sous les lumières de Béatrice Kordon, Vincent Joly et Anne-Sophie Drouet s’emploient à coller un adhésif sur le plateau qui marquera un ensemble de limites virtuelles entre les pièces d’un appartement – qui se regardera aussi comme le dessin à la craie qui cercle les victimes –, c’est le dessin de l’immeuble de La vie mode d’emploi de Georges Perec qui se fraie un chemin. Et regardant Intérieur table, c’est le principe du polygraphe du cavalier que connaissent les joueurs d’échec qui s’installera à mesure que d’une pièce à l’autre, d’une scène à une séquence, Marie Lelardoux convoque les figures de sa mémoire cinématographique. Image ou référence sans doute lointaine à laquelle, parce que l’écriture chez Marie Lelardoux permet au théâtre d’être le lieu de présences fragiles, il faut substituer celle du Cavalier, chez Peter Handke, de La chevauchée sur le lac de Constance. Là où personnages et comédiens sont eux-mêmes et font entendre un rapport à la vie, à ce qu’ils font en faisant leur métier, au risque heureux, toujours, du théâtre, d’en finir d’être un jeu.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ojKfn4-Dgr0 L’histoire économique des pommes de terre, du producteur au consommateur… En collaboration avec le Mouvement Freinet, Yves Allégret réalise ce film mythique qui sera proposé aux enseignants en bobines 9,5mm. Il y expose les mécanismes du capitalisme en suivant le parcours d’une pomme de terre, du producteur au consommateur.

[2] Pierre Sansot, « L’imaginaire : la capacité à outrepasser le sensible », in Sociétés, Approches méthodologiques, n°42, Paris, Dunod, 1993, p. 411.