King Py-Lear… combien d’arbres à abattre

——

traduction et mise en scène Olivier Py,

Avignon 2015

Dans l’histoire des commentaires qui concernent Shakespeare, Jan Kott, entre autres, aura écrit un essai sur le dramaturge et poète élisabéthain. Le titre de celui-ci : Shakespeare notre contemporain. À regarder l’adaptation de King Lear qu’a fait Olivier Py, on est en droit de se demander si Kott demeure pertinent, alors que le Directeur du festival d’Avignon, dans la Cour d’Honneur, livre « quelque chose » de la tragédie qu’il a pour l’occasion retraduite.

De quoi Lear est-il le nom ? D’évidence, la pièce de Shakespeare mérite qu’on y consacre quelques lignes alors que la programmation offre aux festivaliers trois œuvres du patron du Globe (Lear, Antoine et Cléopatre, Richard III). Sauf à, d’emblée, prétendre que Shakespeare aura livré des œuvres universelles (catégorie pratique pour éviter d’y regarder de plus près), et de s’étonner que Freud n’ait pas signalé que Lear était la quatrième œuvre littéraire valable pour l’éternité (les trois recensées par l’homme de Vienne sont : Œdipe Roi, Hamlet et Les Frères Karamzov), il nous faut envisager de revenir précisément à King Lear. Ou, et c’est une variation de l’intérêt que l’on portera à cette tragédie, qu’est-ce qui est mis en jeu dans cette fable ? Au vrai, le goût de l’essentiel se substituant à celui de l’anecdote ou de l’artificiel, il nous semble que Lear est la pièce qui met en avant la disparition d’une qualité nécessaire à la pérennité du pouvoir, à savoir le discernement.

Quand le vieux roi Lear – au prétexte de connaître l’amour de ses filles pour sa personne – rétribue ses progénitures en divisant, au prorata de l’amour déclaré par les donzelles, son royaume, il commet une faute politique en mêlant l’affect à l’exercice du politique. Il manque de discernement et le paiera cash. Erreur fatale d’un monarque, donc, qui de Roi se retrouve Roi Nu. C’est d’ailleurs la seule pièce de Shakespeare qui souligne ainsi la valeur du discernement lequel, et c’est l’évidence, abrite des qualités politiques que l’on peut subsumer à l’idée de stratégie, ou en un mot le machiavélisme. Mot merveilleux qui nous débarrasse de l’affect, de la morale, de la justice… puisque le politique doit, en sa façon d’être exercé, s’écarter de ces principes qui sont le lot commun s’il veut durer.

Le reste, tout le reste, dans Lear, n’est que péripéties et ornements, y compris le destin cruel qui frappe sa fille Cordélia. On pourrait d’ailleurs, à cet endroit, voir dans le refus de participer au petit jeu de la surenchère de l’amour déclaré (contrairement à ses deux sœurs), une manière de protéger, chez Cordélia, son père, et donc un sens politique inné chez la gamine. Lear est donc une pièce qui s’inquiéte du discernement dont l’absence est finalement à l’origine du déréglement et du chaos qui suivra.

Evidemment, cette lecture est assez distante de celle d’Olivier Py, puisque le metteur en scène y voit, lui, la question qui hante chaque famille, et trouve le moyen d’inscrire Lear dans une forme parabolique où se jouerait l’affrontement entre « l’impuissance de la parole face à la raison instrumentale »… oups. Et qu’il ajoute que Lear peut se lire comme « une prophétie des catastrophes à venir trois siècles plus tard… (nous conduisant)… au néant ». Oups (bis).

Mais après tout pourquoi pas ? L’œuvre de Shakespeare est généreuse, comme l’est l’analyse de Py qui surenchérit et voit dans Lear « la plus grande pièce du répertoire occidentale (…) Lear propose une théorie sur le XXème siècle » (cf. le programme), etc.

Enfin, et citant notre éxégète fasciné par le silence de Cordélia – « le silence de Cordélia » aurait pu être le sous-titre confie-t-il – il faut avouer que l’interprétation et la théorisation du silence chez Py est pour le moins réductrice (relire l’entretien du programme). Subordonné le silence à « la mise en doute du langage » ou questionner le silence lié à l’enjeu du témoignage après Auschwitz, laissent songeur le linguiste. D’évidence, il y a une confusion liée à la topique de la communication chez Py entre « discours » et « langage ». La réaction de Cordélia concerne le discours. C’est-à-dire que

« Le discours ne doit pas être pris comme l’ensemble des choses qu’on dit, ni comme la manière de les dire. Il est tout autant dans ce qu’on ne dit pas, ou qui se marque par des gestes, des attitudes, des manières d’être, des schémas de comportement, des aménagements spatiaux […] Il s’agit ici de montrer le discours comme un champ stratégique, où les éléments, les tactiques, les armes ne cessent de passer d’un camp à l’autre, de s’échanger entre les adversaires et de se retourner contre ceux-là mêmes qui les utilisent. C’est dans la mesure où il est commun que le discours peut devenir à la fois le lieu et l’instrument de l’affrontement. Ce qui fait la différence et caractérise la bataille des discours, c’est la position qui est occupée par chacun des adversaires… »

comme le rappelle Foucault.

Quant au langage, c’est autre chose pourrait-on rappeler puisque c’est avant tout un dispositif, un réservoir des possibles dont la nature est essentiellement politique comme le rappelle Arendt : « dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition ». Ou, et pour l’exprimer comme Marcuse « la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire sont des actes moraux et politiques ».

Mais bref, Py a le droit de penser, de croire autre chose, voire de re-traduire Shakespeare…

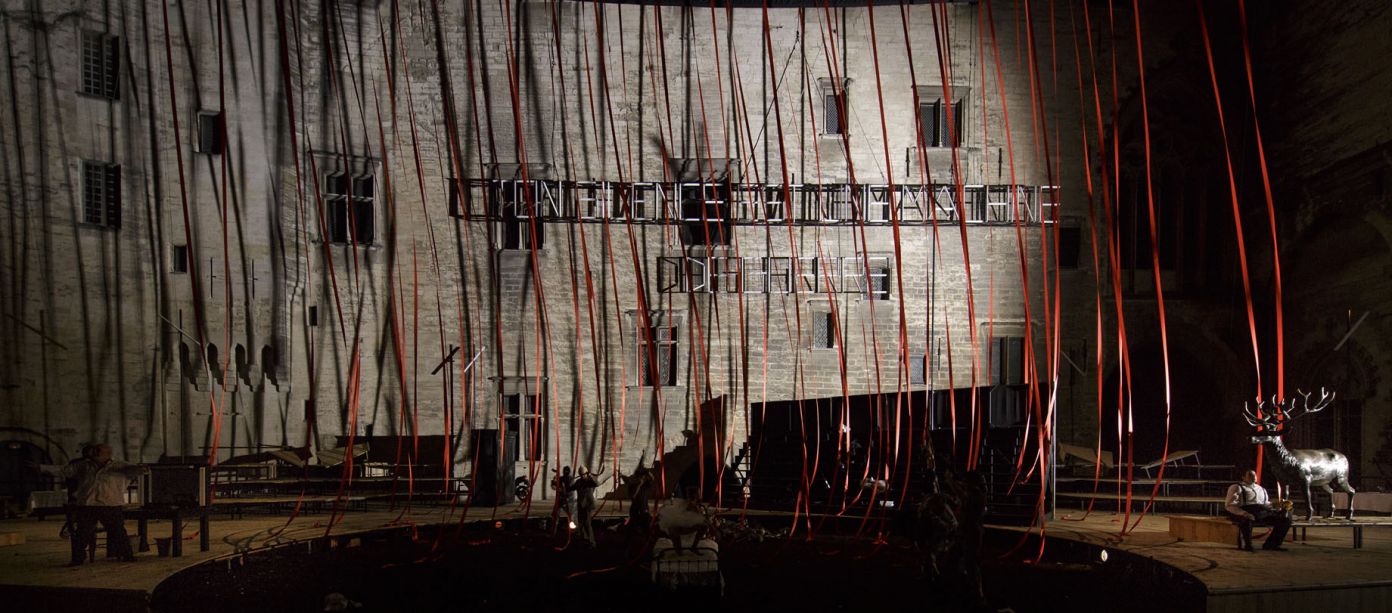

Invité à découvrir ce nouveau Lear à 22h00, il aura fallu que le maitre des lieux en finisse avec l’entretien qu’il donnait dans la Cour d’Honneur devant les caméras de télévision présente pour la captation de sa mise en scène et sa diffusion sur petit écran. 15 longues minutes de retard sur l’horaire annoncé vinrent à bout de la patience du spectateur. Les applaudissements vinrent alors rappeler à Py qu’il était l’heure et celui-ci, dans une gesticulation fantasque et un sourire joyeux, leur retourna donc ces signes gestuels dont on se demande encore si « quelques paroles plus articulées » n’auraient pas été plus attendues. Qu’à cela ne tienne, le temps de ce retard à l’allumage, il y avait assez de matière sur le plateau à observer pour s’inquiéter de ce qui viendrait… Une banderole de néons pas encore allumés se déployait dans la cour… « Ton silence est une machine de guerre » pouvait-on lire. Ici et là, des tables dressées, aux nappes blanches… étaient menacées par le Mistral qui s’invitait par tourbillons dans la cour. Une volumineuse armoire grise d’où surgiraient quelques silhouettes shakespearienne attendaient de trouver son nouvel emploi. Un gradin que l’on découvrirait mobile et fractionnable rappelait, comme Domenach l’a écrit, que « l’escalier » est l’un des constituants de la dramaturgie dans le théâtre élisbéthain… Et, SURTOUT, ce plancher de bois, surélevant la scène de la cour d’un bon mètre, couvrait la presque totalité du plateau….Combien d’Arbres à abattre pouvait-on se demander ?

Le tout, vers 22h15 se mettrait en mouvement… les sœurs de Cordélia (blonde, robe rose) ressembleraient à des Barbies… Cordélia en tutu blanc figurerait une figure frèle sortie d’une boite à musique… alors que le piano à queue, régulièrement convoqué tout le temps de la représentation, ferait entendre quelques sonates et autres mouvements musicaux. Lear joué par Philippe Girard commencerait à donner l’essouflement du vieux roi du haut du gradin… un motard perdu, casque noir et cornes de Belzebuth figurera le hells angels de service ou un égaré de la route sur la scène-rocade… bientôt quelques poses lassives, un cul à vu, une bite sous une couverture, un trou noir, de la boue, des batailles, des chansonnettes populaires pour rendre le texte et rappeler la présence du musical et du choral dans le théâtre elizabéthain… Et surtout le développement, crescendo, d’une parade où la guignolade prend le pas sur le reste…

Et l’ennui de venir trop vite, au galop… Ou se rappeler de Roland Barthes, à propos du théâtre qu’il questionnait : « Qu’est-ce que le théâtraliser ? Ce n’est pas décorer la représentation, c’est illimiter le langage ».

Et de se redire, regardant le plateau, tout ce bois, tout ce bois… et songer aux forêts, à la forêt shakespearienne, à ce meurtre sylvestre des arbres rabotés… et soudain s’invite le souvenir, à peine marqué par le temps du travail magistral de Lupa qui s’inquiétait, au prétexte de Bernhard et de son roman… Le titre déjà ? Les Arbres à abattre…