Lectures de l’arpenteur • Hiver 2024

K. écoutait. Le château l’avait donc nommé géomètre. D’une part, cela lui était défavorable, car cela montrait que les gens du château savaient tout ce qu’ils devaient savoir sur lui, avaient pesé le rapport de force et entraient dans le combat avec le sourire. D’un autre côté, c’était aussi une bonne chose car, à son avis, cela prouvait qu’il était sous-estimé et qu’il aurait plus de liberté que ce qu’il aurait pu espérer au départ. Et si l’on pensait que cette reconnaissance intellectuellement supérieure de sa qualité d’arpenteur le maintiendrait constamment dans la terreur, on se trompait.

Kafka, Le Château

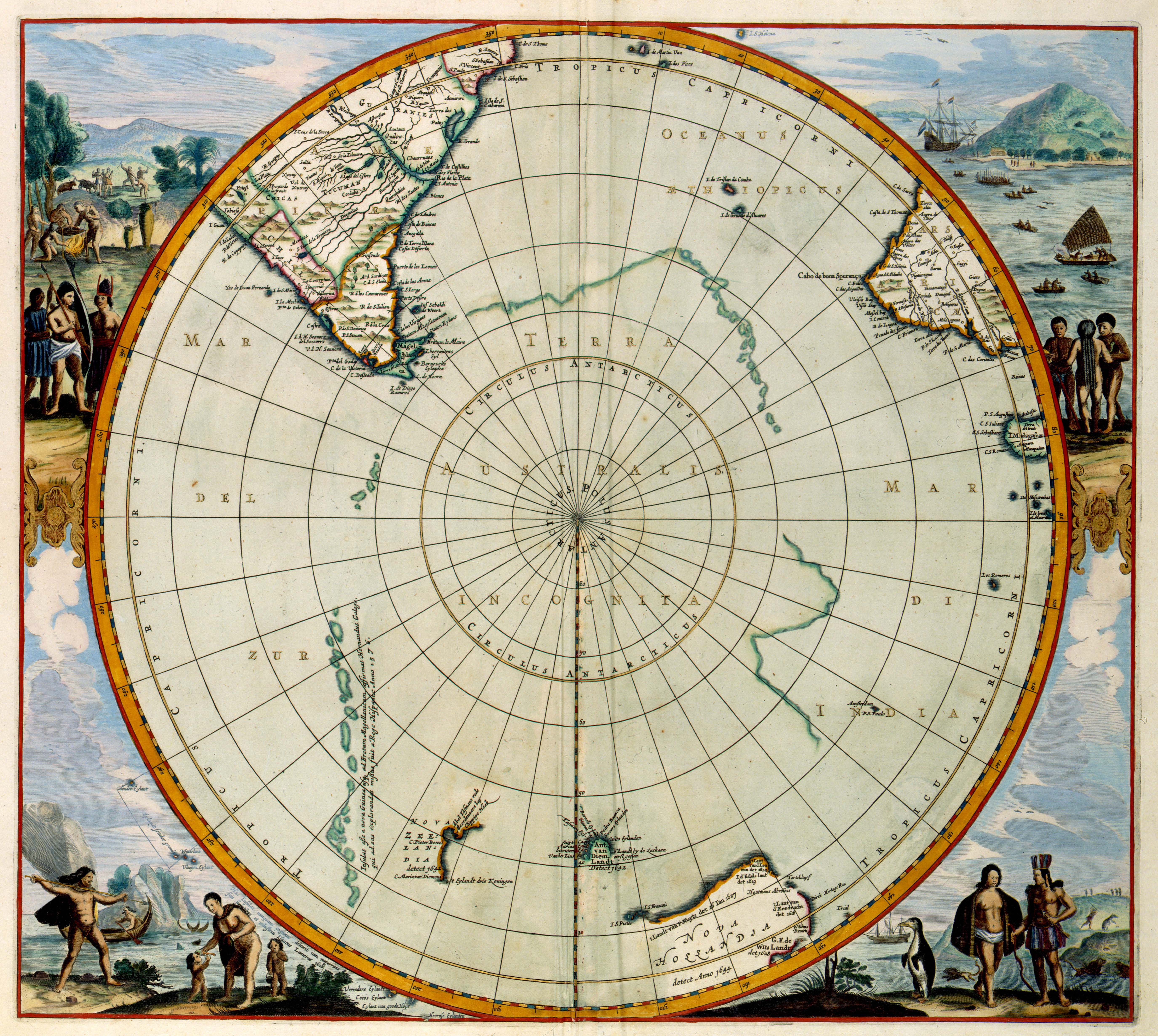

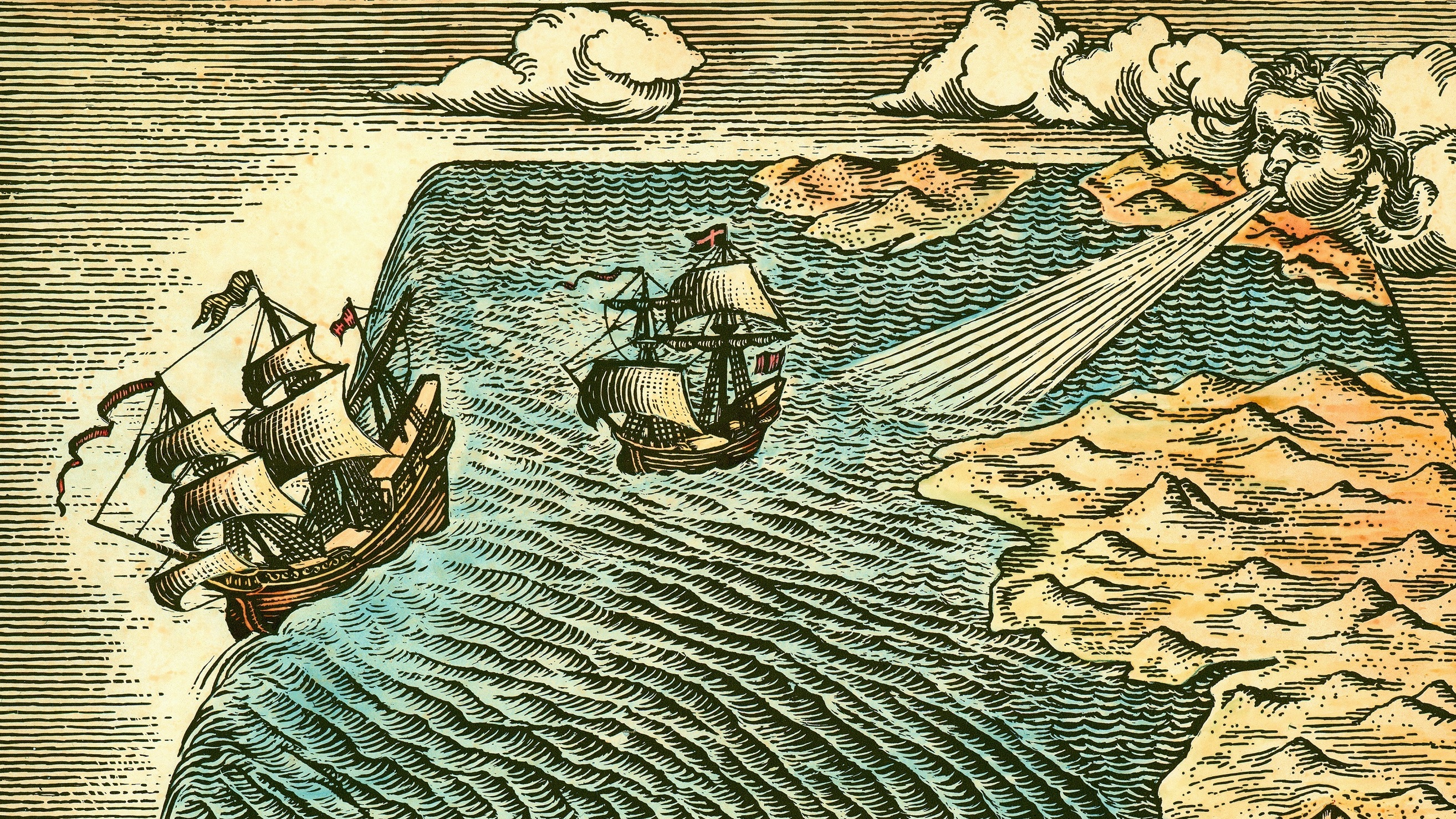

Ainsi donc j’arpente. Cet hiver comme à d’autres saisons, par hasard ou désœuvrement, des textes de théâtre sont passés entre mes mains, que j’ai pu arpenter, arpentant par là les limites du monde que ces textes tâchent de délimiter, et, espérons-le d’illimiter. Mais comme nous avons renoncé à tout espoir, les territoires de ces textes arpentent surtout l’espace qu’il s’agit de repousser dans ses débords. Je ne peux les lire que comme des tentatives de tracer notre cartographie de ce monde et de notre relation à lui afin de repousser les bords de ce monde. Voici donc, quelques notes sur quelques textes, sans ordre ni préférence, livrés ici en désespoir de cause.

Car finalement, je me souviens que dans Le Château, l’arpenteur K. se voit répondre ceci par les propriétaires du lieu.

Vous êtes engagé comme arpenteur, ainsi que vous le dites, mais malheureusement nous n’avons pas besoin d’arpenteur. Il n’y aurait pas pour vous le moindre travail ici. Les limites de mes petits domaines sont toutes tracées, tout est cadastré fort régulièrement. Il ne se produit guère de changement de propriétaire ; quant à mes petites disputes au sujet des limites, nous les liquidons en famille. Que ferions-nous dans ces conditions d’un arpenteur ?

C’est avec cette réponse qu’il faut malgré tout arpenter.

- Thomas Köck, Solastalgie

- Sybille Berg, Et soudain Mirna

- David Paquet, L’éveil du printemps

- Gaëlle Axelbrun, Loin de la boue où l’on s’endort

- Caryl Churchill, Vinegar Tom

- Marie Vauzelle, Loin le ciel

- Cristina Peregrina, Concerto pour l’accumulation

- Edouard Elvis Bvouma, Petit Guide illustré pour illustre grand guide

- Clemens Setz, Nations Unies et La Différence subtile

- Marion Lavault, Avant l’heure d’hiver

- Eric-Delphin Kwégoué, Taxiwoman

- Ivana Sokola, À l’approche

- Sivan Ben Yishai, Love (exercice argumentatif)

- Jon Fosse, Ces yeux

Thomas Köck, Solastalgie

Traduction de l’allemand par Mathieu Bertholet

Si le texte expose sa propre virtuosité jusqu’à imposer le sentiment qu’il est impressionnant, c’est aussi parce qu’il se donne pour tâche de faire peser sur l’acte de lecture lui-même la sensation écrasante qui tout à la fois porte le texte et sous laquelle il ploie : là où le motif (écologique) tend vers la pensée (politique) de l’effondrement, la construction (poétique) du texte s’efforce de lui donner forme — une forme fatalement ruinée dont les blocs massifs servent peser de tout leurs poids sur la poitrine. Le caractère impressionnant de la pièce est donc d’abord formelle : certains passages exposent leur grande beauté comme s’il s’agissait d’un dehors purement exposé au regard ; passages dont la beauté admirable tient à la grande rigueur dans la construction, et dans l’indéniable force dans le propos. Car il y a un propos. Un homme marche dans une forêt autrichienne, accompagné d’un garde forestier qui lui explique dans quelle mesure ce lieu est voué à disparaître. Cette marche, sous la forme d’un long monologue troué, comme le bois par des éclaircies, d’échanges avec le Garde, est le cadre d’une profonde méditation sur l’exploitation criminelle de la nature, mais celle-ci est tressée de souvenirs d’abord confus, et qui se précisent, où surgissent le père du locuteur — dont on comprend qu’il était aussi exploitant de la forêt avant une tentative de suicide qui l’a conduit à l’hôpital psychiatrique, bâti à partir du même bois travaillé par ce père. Cet arrière-fond narratif (autobiographique) n’est donc qu’un prétexte à une coulée verbale dispersée au lyrisme tendu, apocalyptique (et implacablement lucide), d’une grande musicalité (le travail de la traduction paraît à ce titre colossal) qui fait miroiter, à travers le regard du celui qui parle, le déclin d’une forêt et la détresse du père avec la fin du monde, au bord de phrases ciselées comme des versets. La théâtralité du texte se trouve aussi au bord de cette complexe architecturale textuel : presque aux confins, ou comme une hypothèse, tant le texte paraît davantage poème dramatique — à peine dramatique —, qui se défait de toute situation (y compris de toute situation de parole : nulle adresse ici, ni forme d’échange sauf dans l’artificialité de quelques passages de paroles rapportées du garde forestier), de toute fable, de tout espace autre que mental. À la puissance exhibée du texte, évocateur, terrible et obsédant dans ses ritournelle, répond l’étroitesse de l’enfermement crépusculaire, où le théâtre paraît cette hypothèse fragile, horizon lointain, voire un possible parmi d’autres où il va s’évanouir.

Sybille Berg, Et soudain Mirna

Traduction de l’allemand par Camille Logoz

Il arrive parfois que la grande clarté de surface d’un texte cache une complexité de profondeur, un labyrinthe instable et mouvant qui remue. Bien souvent, c’est simplement parce que le théâtre a renoncé, qu’il se contente d’être traducteur de lui-même, transposant une volonté dans les termes même de son code. Soit donc une mère et sa fille qui font leurs cartons avant d’emménager « dans une ferme avec (leurs amies,) trois dépressives et leurs enfants sociopathes, pour vivre à la campagne [entourée de nazis]. » Cette situation minimale donne l’occasion d’un retour sur leurs existences respectives, sous forme d’un pseudo-dialogue (en fait, un monologue de la mère interrompue par les remarques pernicieuses de son adolescente de fille) et le trajet de la mère jusqu’à l’accouchement et l’éducation de sa fille, puis le récit de leur relation dysfonctionnelle — représentative d’une génération. Si le texte est réjouissant à lire, quelle est la nature de cette jouissance et de quoi témoigne-t-elle ? D’une extrême efficacité verbale, la pièce tourne évidemment en dérision tout aussi bien la logique du patriarcat que les discours féministes critiques sur ce patriarcat : tourniquet pouvant se lire comme une satire joyeuse et ludique des stéréotypes idéologiques de notre temps, qu’elle renvoie dos à dos. Et alors ? À se laver les mains ainsi avec tant de malice à une telle eau de javel, on risque de ne plus avoir de peau. Peu lui importe. La pièce lorgne dès lors autant sur les stand up que sur des textes (de magazines) à prétentions sociologiques, et cette logique tourne assez rapidement court et vite au systématisme dans la recherche de punchlines plus ou moins bien troussées, mais qui épuisent autant le langage que le spectateur, et finissent par tourner quelque peu à vide. Texte d’une grande modernité (et qui cherche tant à l’être que ce désir au forceps la rend datée) colle tellement à l’époque à force d’allusions qu’elle s’aveugle sur notre contemporanéité, immédiatement obsolète sitôt lue. Ces clins d’œil soulignés aveuglent en effet, qui vire souvent au sourire de connivence jusqu’à la grimace de bien entendu, y compris dans certaines formules tirées des clichés contemporains (« je pose ça là », « du coup », « je dis ça comme ça », « j’ai envie de dire »…) L’efficacité de la pièce est donc son piège dans lequel elle tombe, lourdement, efficacité en laquelle réside cette limite de la pièce, au sens presque géographique : l’ensemble installé dans un territoire déjà cerné manque en effet de troubles et de complexités, d’inconnu au-devant duquel aller. Si certains moments demeurent presque touchants qui exposent avec clarté le désarroi existentiel de la classe moyenne occidentale – notamment dans l’enjeu de la transmission ratée de la génération des trentenaires actuels –, ce désarroi paraît aussi un passage obligé de la pièce cernée. On comprend tout, à chaque fois, et, à chaque seconde, sans double fond, et c’est aussi sur cela que fonctionne la machinerie de précision de la pièce : une reconnaissance qui peut paraître in fine aliénante, tant elle ne laisse rien en dehors d’elle — et qui s’achève comme de juste sur l’éloge d’une vie normale, c’est-à-dire confortablement banale et conforme au cliché de la normalité.

David Paquet, L’éveil du printemps

Réécriture contemporaine de la pièce de Wedekind, la pièce de David Paquet expose d’abord un savoir-faire virtuose dans l’art de développer son l’intrigue comme dans l’enchaînement de ses répliques, la construction des personnages et l’installation des enjeux : c’est avant tout cela qu’on lit, un savant ouvrage de belle forme, comme si la maîtrise se donnait à voir à chaque réplique, et que cette domination formelle valait comme une certification morale validation l’œuvre. Dans ce souci de moderniser la pièce source, la volonté de faire rentrer au forceps la trame de Wedekind pour la mettre « au goût du jour » se montre comme on montre les muscles, ou dans le souci de cocher toutes les cases des enjeux de la sexualité des jeunes adultes (les ambiguïtés des désirs, la construction sociale du genre, le plaisir féminin, les pratiques sexuelles promues par l’industrie porno, le viol, l’avortement… tout y semble passer, mais seulement effleurés, comme s’il s’agissait moins de les aborder comme sujet que de les évoquer comme thèmes) — de sorte que domine la sensation que la pièce agit par clins d’œil de connivences implicites (volontiers provocateurs et crus) avec le public. De quoi s’agit-il ? On sait les lignes de l’intrigue issue de Wedekind : un récit d’initiation de plusieurs jeunes adolescents qui font l’apprentissage brutal de leur sexualité dans un monde sourd à leurs demandes, leurs espoirs et leurs désirs. Construit sur l’alternance rapide de scènes vives, la pièce fait succéder les saisons qui opèrent cet éveil aux désirs troublants, maladroits et intenses, qui les révèlent aux autres et surtout à eux-mêmes. En regard, le monde des adultes apparaît incapable d’accompagner ces jeunes hommes et femmes, soit en leur opposant une violence sourde, soit parce qu’ils sont aveugles à tout ce qui ne les concerne pas. La construction est schématique, mais fonctionne comme ces mécanismes mises à nu, notamment quand cela permet de renverser ces mondes en révélant la puérilité des adultes face à la relative maturité de certains jeunes, ou quand il s’agit de retourner la situation dramatique attendue (lorsqu’à la fin, c’est la jeune fille qui accompagne et soutient sa mère qui va se faire avorter). Cet apprentissage se clôt évidemment dans les vapeurs tragiques de l’injustice et le suicide d’un des jeunes garçons, suicide qui n’aboutit pourtant qu’à une vague recomposition de ses proches amis et famille, et semble dès lors anecdotique — même si la toute fin (le dialogue du jeune garçon fantôme qui hante les vivants mais s’aperçoit que personne ne le voit ou le sent) n’est pas sans charme ni sans force quant au propos général de la pièce, sur la possibilité d’approcher l’autre sans se perdre de vue, et sur la débâcle de cette utopie. L’adaptation de Wedekind à notre présent semble pourtant aussi fidèle que pâle en comparaison : comme si c’est ce souci d’être proche de l’œuvre source qui rendait fade son adaptation : que reste-il de la violence, de la cruauté, de la profondeur de la pièce de la « tragédie enfantine » de 1891 ? Peu de choses en vérité. Cette « mise à jour » paraît tellement coller à l’époque qu’elle pourrait même sembler opportuniste, en dépit (ou à la faveur) de son efficacité dramatique. Opportunisme et efficacité qui donnent certes l’occasion de quelques belles scènes, souvent drôles (même si parfois tenant toutes entières sur l’énergie relative de la punch-line), mais peinent à interroger pleinement (y compris théâtralement) les complexités contemporaines de ces éveils adolescents aux désirs impétueux.

Gaëlle Axelbrun, Loin de la boue où l’on s’endort

Délicate, à la violence latente et pleine de tensions entre le regard candide de trois enfants (deux sœurs et un frère) qui racontent leur quotidien et ce qu’on devine entre les lignes de celui-ci, sordide et qui se révèle même atroce, cette pièce joue par tableaux successifs qui se déploient sur une courte année : le temps passe et défilent les saisons, les enfants paraissent livrés à eux-mêmes, leur ennui ; sous leurs yeux, la mère leur semble être la figure protectrice (mais de quoi ?), tandis que le père n’est qu’une masse silencieuse, légèrement menaçante, absente. Et dans la fixité presque maladive de ce qui les entoure, de légers glissements opèrent de grandes bascules. La plus âgée des enfants, Paula, après des phases d’insomnie, devient mutique et connaît des crises d’énurésie qui conduit la mère à la placer dans une sorte d’internat. Le fils subit comme une grande violence la volonté du père d’abattre l’arbre du jardin et jure de ne jamais lui pardonner. La deuxième sœur surprend son frère en train d’avaler du savon. Ces courtes scènes qui décrivent/racontent cette réalité de surface cachent cependant le drame qui se révèle finalement assez clairement. Car c’est le théâtre de l’inceste qui se joue ici, et on devine ainsi peu à peu que ce sont les agressions du père qui ont provoqué le traumatisme de Paula (sans rien dire de ce pourquoi le fils se lave la bouche au savon). Ainsi la délicatesse de l’écriture s’avère-t-elle porteuse d’une violence d’autant plus âpre qu’elle est contenue : à ce titre, c’est la dramaturgie même qui rejoint par homologie le mécanisme de l’inceste qui joue sur les silences et les secrets, les hontes, la somatisation des traumas et les renversements entre protection et danger, sous le regard d’enfants à qui la tragédie échappe en partie. La pièce est courte : non seulement dans sa totalité, mais dans les tableaux qui sont esquissés, autant que dans les paroles, rares, gorgées de non-dits. C’est sans doute là que réside la force de ce travail, et ses limites : l’inceste est certes davantage qu’un motif narratif, mais cette logique à l’œuvre dans le processus dramaturgique. Pourtant, cette rapidité dans l’exécution risque fort de réduire ce motif et cette mécanique d’oppression incestueuse à une anecdote pour laquelle la joliesse de surface pourrait conduire à en neutraliser l’ignoble, même si on perçoit bien la volonté de l’autrice de ménager un horizon de l’après, possiblement lumineux, et qui tiendrait dans les dernières images — ce désir d’ailleurs dans le regard des enfants.

Caryl Churchill, Vinegar Tom

Traduit de l’anglais par Ariane Issartel

La campagne anglaise, en un temps indéterminé, est la scène et le personnage central de ce drame, qui mêle références à une certaine modernité et contexte médiéval/renaissant de chasse aux sorcières. La pièce relate sur quelques semaines des événements autour des femmes d’un village accusées de sorcellerie : on y suit Alice, qui élève péniblement et seule son enfant et s’occupe de sa mère âgée, Joan, et son chat Vinegar Tom. Les voisins — Jack et Margery — s’en méfient et rejettent sur elles l’origine de leur malheur (agricole, financier ou sexuel). Peu à peu, ce ressentiment mêlé de frustration devient le combustible d’un désir de vengeance sur le mauvais sort, et les accusations de sorcellerie (qui touche une autre femme du village, Betty, enchaînée chez elle) vont finir par s’abattre sur ces femmes dont le célibat paraît suspect et qui vont finir par être exécutées sur la place publique. La pièce, relativement ancienne puisqu’elle date de 1976 (dans une époque d’effervescence du mouvement féministe et de sa radicalisation, pièce qui constitue même un jalon fameux de ces bascules) construit l’implacable mécanisme de l’enchaînement des violences du patriarcat à l’égard de ce qui le terrifie : l’aspiration manifeste des femmes à leur émancipation, ou en tout cas la revendication d’un écart social à l’égard des normes au sein d’une société où la moindre originalité est perçue comme maléfique. La fable joue de l’écrasement des temps et des époques, travaillant la modernité à l’aune de l’obscurantisme passé, et cette ruralité arriérée anglaise pourrait bien être à son échelle la représentation d’un monde contemporain où subsiste ces préjugés qui conduisent à l’éradication de tout ce qui diffère. La chasse aux sorcières lève ici la métaphore outrancière d’une volonté de puissance et d’élimination — et le motif des sorcières a été suffisamment (ré)interrogé ces dernières années (jusqu’au poncif) dans les travaux des essayistes féministes pour qu’on perçoive bien son fonctionnement politique ici. D’une efficacité manifeste dans la conduite de cette histoire qu’on suit, scène après scène, violence après violence, l’écriture rapporte une langue fiévreuse, maladive et haletante. Elle sait construire le trouble des désirs aussi, mais d’un désir désespéré, sans autre horizon que la grande ville qui se dérobe ou qu’une rencontre avec un homme de hasard qui ne pourrait être que le diable ou sa représentation sur terre. C’est ainsi que la pièce opère ce renversement terrible, presque schématique, mais d’une grande force : les hommes qui prennent un malin plaisir à chasser les sorcières sont les véritables agents diaboliques du Mal. Construite par alternance de scènes dialoguées et de chansons typiques d’une volonté épique toute brechtienne, la pièce se lit aussi comme un document qui témoigne de ce qu’était un certain théâtre à vocation féministe dans les années 70 en Angleterre, et l’œuvre de Caryl Churchill, qui fait l’objet ces derniers temps d’une redécouverte théorique et critique — une journée d’étude aura lieu à Paris 10 en mars 2024 autour de cette œuvre — mérite bien qu’on s’y attarde aussi pour cela.

Marie Vauzelle, Loin le ciel

La pièce raconte le drame amoureux qui lie Mélodie et Sami sous le regard de leur enfant Bastille. Construite comme un puzzle morcelé, elle élabore chaque scène au milieu d’un tout épars comme autant d’éclats de temps qui reconstruisent la fable dans le désordre : au lecteur/spectateur de recomposer les événements, de la rencontre des deux amants au cours d’une manifestation houleuse à la naissance de leur idylle, puis celle de leur enfant, avant la maladie dans laquelle s’enfonce peu à peu Sami, jusqu’à sa mort, et à la solitude de Mélodie et de Bastille. L’écriture alterne échanges dialogués et tableaux racontés à la troisième personne qui font entrechoquer les temps et les émotions selon que l’on se situe avant ou après la déclaration de la maladie. On lit partout une volonté manifeste de raconter (ou de témoigner) de ce qui fait le tissu de l’époque, la pièce cherchant son pouls partout : entre un contexte politique de contestation sociale dans le bruit des bottes approchant et le retour à l’intimité salvatrice, entre la fable politique et le mélodrame, l’autrice cherche tous azimuts de quoi faire son miel. À cet égard, tout se lit comme grosso modo exemplaire : le fait que cette histoire d’amour lie une jeune française d’origine plutôt prolétaire et un homme d’origine étrangère (qu’on devine d’Afrique du Nord) cultivé paraît manifeste de ce désir de faire image et d’embrasser dans celle d’un métissage de quoi porter un regard politique. Celui-ci paraît plutôt échouer dans cette image tant il se fige en intention : ainsi, le fils s’appelle exemplairement Bastille, allégorie d’une volonté de faire de leur amour le signe d’une révolte ? Ou le stigmate d’un enfermement ? Les deux mon Général. Les bottes aussi font le bruit de gros sabots. Les scènes paraissent surtout trop allusives pour construire une pensée complexe et inquiétée. Touchant à tout, elle ne fait que tout effleurer : sur l’action militante, sur cet amour (mais ce qui apparaît ici comme une relation relativement scandaleuse semble malgré tout d’un autre temps : qui pour se scandaliser de nos jours d’un couple métissé ?), sur la filiation, la vie amoureuse d’une mère célibataire, les conflits de classe dans un couple… Bien des choses sont brassées qui ne sont en fait qu’esquissées au fil de scènes rapides soulignées dans leurs intentions émotionnelles par la narration. Se lisent malgré tout certaines scènes touchantes (quand le jeune enfant essaie de « ressusciter » le presque cadavre de son père en lui faisant écouter de la musique), la plupart peinant à élaborer autre chose que des volontés appuyées. Si la construction, en malmenant la ligne droite du récit, invente une singulière et habile manière de défaire l’histoire pour mieux la créer à mesure, on a quand même plutôt l’impression d’être devant une machinerie (certes habile) à fabriquer de l’émotion à seule fin de nous tirer des larmes et des pensées déjà faites.

Cristina Peregrina, Concerto pour l’accumulation

Tradution de l’espagnol par Marion Cousin

Le texte se présente comme une suite de scènes assez brèves, alternant dialogues à trois ou quatre, et monologues : cette suite pourrait s’entendre au sens musical du terme et forme moins un récit qu’un ensemble lié peu ou prou par le motif de l’accumulation. Même si la pièce est marquée par un certain trouble quant aux locuteurs — des figures plus ou moins animales aux accents apocalyptiques et sermonnant —, on perçoit assez vite qu’il s’agit moins d’un texte pour que d’une méditation quasi métaphysique sur la dialectique entre excès matériel et vide existentiel de nos vies contemporaines. Pour finir, on comprend qu’il s’agit d’une violente charge contre la manière avec laquelle notre époque conduit et promeut le rapport aux choses matérielles. Outre l’aspect relativement convenu de ce quasi manifeste contre l’accumulation (et de ce dont celle-ci témoigne de notre irresponsabilité morale), le caractère musical pourtant annoncé dans le titre et en effet quelque peu travaillé dans la forme paraît une promesse finalement peu ou mal tenue. Si certains moments exposent cette forme dans l’échange rapide, l’impression s’impose vite d’une mécanique qui pourrait vite, à l’entendre, virer au système. Les monologues peinent à faire entendre une voix qui percerait le stéréotype de la lamentation. En dépit de quelques formules vives et drôles, le texte paraît manquer tant d’ambiguïtés et de complexités dans le fond, et de vigueur proprement théâtrale dans la forme, qu’il paraît écraser sous son poids.

Edouard Elvis Bvouma, Petit Guide illustré pour illustre grand guide

(D’après Le Prince de Machiavel et Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry)

Dialogue loufoque entre un auteur, coupable d’avoir commis un ouvrage insultant à l’égard de son « Guide », et celui-ci, sorte de roi paranoïaque qui interroge l’auteur sur ses intentions, l’accuse de faire preuve d’irrespect, tout en traquant, via la figure d’un policier / soldat (l’officier Sinik), les exemplaires de l’ouvrage, la pièce s’offre d’abord comme un exercice littéraire traversé de littérature. La forme y est donc rigoureusement construite, et chaque scène se construit à l’identique : après un prologue qui expose l’enjeu du dialogue / interrogatoire, dix scènes se succèdent où lecture est faite de l’extrait révoltant pour le Guide qui demande des comptes à l’Auteur, lequel se défend de lui avoir manqué de respect — et chaque scène de se clore sur un rapport de Sinik faisant le récit d’une traque d’un lecteur. Outre que la forme épuise autant son procédé que le lecteur — l’écriture par jeux de mots permanents plus ou moins bien troussés manque cruellement d’inspiration —, on peine à saisir les enjeux profonds d’un tel texte qui se met dès la page de titre sous le patronage de Machiavel et de Saint-Exupéry. Est-ce une façon de s’insurger contre la censure ? Mais laquelle ? De proclamer la toute-puissance de l’Auteur, et le ridicule du pouvoir cherchant à la limiter ? Ce serait un peu court, et ici, la démonstration est tellement manifeste qu’elle perd en efficacité. À moins qu’il ne s’agisse d’une fable où le burlesque doit l’emporter : mais le manque de finesse de l’ensemble et de caractère dans la langue rendent la pièce interminable en dépit de sa brièveté.

Clemens Setz, Nations Unies et La Différence subtile

- Nations Unies [2016] (traduit de l’allemand [en 2023] par Jean-Louis Besson et Antoine Palévody)

- La différence subtile [2018] (traduit de l’allemand [en 2023] par Charles Morillon et Ruth Orthmann)

Les deux textes de Clemens Setz pourraient se lire comme suivant un même principe visant, depuis une fiction d’apparence réaliste, à produire un décalage, comme on ferait une hypothèse imaginaire formulée sur l’ordre du réel, et depuis cette hypothèse, on tâcherait d’observer les effets qu’elle produit sur ses personnages, et, partant, sur notre réalité même. Dans Nations Unies, l’hypothèse est celle de l’exploitation monstrueuse des enfants qu’on rendrait malheureux à seules fins de marchander des vidéos des humiliations réalisées à leur insu. Dans La Différence subtile, ce sont les habitants de plusieurs appartements qui sont « victimes » à leur insu d’une autre singulière « machination » : celle de leur aide-ménagère qui a réalisé des maquettes de leurs intérieurs avec une précision stupéfiante. Ce n’est que lorsqu’elle se suicide qu’est révélée l’existence de ces œuvres d’art qui vont être exposées dans une galerie et jouer le rôle de révélateur chez les employeurs/modèles de l’artiste outsider. Les deux pièces sont conduites avec une grande efficacité dramatique, inscrites dans un horizon narratif relativement conventionnel : ces comédies de mœurs dans la grande tradition caustique autrichienne permettent de brosser un tableau social de la classe moyenne occidentale tout autant qu’elles révèlent sous l’angle parfois cruel (et donc souvent drôle) les mesquineries et les pulsions peu avouables qui sous-tendent nos rapports. Il s’agit aussi de deux fables dominées par la croyance dans le récit, lorgnant depuis la banalité du quotidien vers l’enfer de la modernité à venir, qui est déjà là. Dans Nations Unies, le vernis moraliste (réjouissant) semble plus présent, plus spectaculaire aussi — via le « traitement » des enfants —, et paradoxalement, la pièce en paraît moins troublante (parce que neutralisée par les remords d’un des parents) que La Différence subtile. Dans cette dernière, la peinture sociale — somme toute déjà vue — s’effrite peu à peu pour laisser place à ce qui paraît finalement l’objet de la pièce et qui tient dans quelque chose de moins palpable, de moins spectaculaire, mais de plus dérangeant : ce qui lie entre eux les individus ne semble qu’un égoïsme d’autant plus lâche qu’il ne repose que sur un narcissisme dérisoire, que ne sauvent même pas les adolescents avachis dans leur bluette. C’est cette dernière pièce, La Différence subtile, qui paraît plus féconde que la première, dans la mesure aussi où elle semble moins dominée par la structure, et même moins bien construite — la fin par exemple, paraît presque cavalière, refusant avec une certaine arrogance de répondre à l’énigme que la pièce avait posée dès son titre : on ne saura pas le fin mot de l’histoire, emporté dans son placard à balais par la femme de ménage. Dans cette plus grande complexité et ouverture se trouvent davantage de jeu(x) : peut-être aussi parce qu’il y a davantage de personnages, et donc de pièces. Chacune des maquettes paraît ainsi le théâtre d’un dramuscule, les miniatures renvoyant non seulement aux appartements, mais aussi aux scènes dérisoires et manifestes des vies qui s’y jouent, creusées de passés et même ouverts à des devenirs possibles, à peine esquissées et sur laquelle échoue avec grâce l’épilogue. C’est donc finalement à une belle réflexion sur le théâtre que se livre l’auteur : au rôle que doit avoir le poète dramatique quand il se propose de fouiller dans les intérieurs de nos vies la chair de son art, opérant par la fable de subtile différence, mais travaillant en plan de coupe, et faisant de nos existences autant de modèles livrés en pâture à son désir, autant de surface de projection de ses désirs et de ses hontes, traquant nos insignifiances pour les exposer.

Marion Lavault, Avant l’heure d’hiver

Une pièce étrangement touchante, troublante même, évidemment dérangeante — et qui tient beaucoup à l’intention de troubler et déranger, puisque la fable porte d’une part sur les amours interdites entre un éducateur et une jeune fille en situation de handicap mental, et d’autre part sur l’amour difficile d’une mère à l’égard de cette fille. C’est de part et d’autre de ce scandale social/moral que la pièce évolue, tâchant d’articuler les deux, voire de les conjuguer. Y parvient-elle ? Difficile d’être pleinement convaincu de ce que produit un tel vis-à-vis, mais on ne peut que constater que ce frottement trouble et que dans l’écart qui les lie, quelque chose d’assez singulier naît. Mais quoi ? La pièce se construit presque fatalement sur un procédé de montages parallèles alternant différentes scènes dans des temps différents : au présent, dans un établissement de soins psychiatriques, le comportement d’Ursula pose des problèmes aux personnels soignants ; au passé, Greg, l’ancien éducateur d’Ursula parcourt lors de longs monologues l’histoire de leur relation jusqu’à confesser leurs relations amoureuses ; dans un temps indéfini, sur le même mode que Greg mais en contrepoint, la mère avoue son impossibilité à aimer sa fille et à être mère au sens où la société l’oblige à l’être. La pièce touche à des enjeux complexes avec fragilité, et même, paradoxalement, une certaine pudeur — elle sait naviguer entre les écueils des stéréotypes tout en les affrontant en conscience : la Mère monstrueuse (« forcément sublime ») et l’amant victime/coupable d’un amour impossible ; le regard de la société sur la part la plus secrète de nos vies, etc. Les monologues, écrits avec grand soin, musicalité et rythme, savent creuser les intériorités avec une certaine élégance jusqu’à faire miroiter des contradictions passionnantes. La construction par alternance de scènes de confession/interrogatoire, et de scènes conventionnelles dialoguées à l’hôpital est solide, rigoureuse, et d’une grande clarté, sans doute un peu trop grande et frôlant le mécanisme : de fait, malgré le trouble que le texte dégage, on regrette l’absence presque totale de mystère dans l’intrigue, et par conséquent de complexité dans la conduite de la fable. La complexité est ailleurs, dans les rapports entre les personnages et la question que cela soulève à l’égard de nos sociétés comme au regard que l’on peut porter sur les personnes qui souffrent d’un handicap mental et ce qu’on leur dénie. L’ensemble garde un trouble intéressant, même si on peut s’interroger sur la théâtralité de la pièce, son rapport à la scène — en dehors de beaux « morceaux » de langue —, et le manque de jeu que cela pourrait induire ?

Eric-Delphin Kwégoué, Taxiwoman

Publié aux éditions Lansmans en mars 2020

Le texte se présente comme une longue coulée verbale en forme de récit à la première personne du parcours d’une jeune fille en Afrique occidentale rêvant de devenir chauffeur poids lourd et qui deviendra conductrice de taxi. Chapitré en séquences qui narrent les grands épisodes de cette vie, la pièce en forme de récit d’initiation raconte, comme au pas de charge, l’audace et la détermination de Gaël qui doit affronter la suspicion, puis l’hostilité, enfin la violence de ses proches d’abord, de ses collègues de travail ensuite, de la société entière enfin qui accueille avec circonspection, puis incompréhension les choix de cette jeune femme désireuse de s’accomplir. D’une grande rigueur dans la construction de ce parcours, la pièce joue dès lors avec la forme d’un drame à stations. À chaque étape, à mesure qu’elle « force son destin » dans une société où son est tout simplement impensable, elle va le rejoindre et rencontrer des résistances de plus en plus en puissantes qui la conduiront à fuir son pays. L’écriture répond à cette pulsion obstinée en tissant un fil continu de paroles (l’absence de ponctuation paraît cependant une sorte de coquetterie peu essentielle dans une syntaxe qui demeure finalement assez sage), et creusant le monologue de paroles autres : ce sont des moments de force dans la pièce quand la confession est trouée par du dialogisme, l’ouvrant à d’autres paroles et d’autres points de vue, créant des situations et des scènes depuis le « seul » soliloque. Mais on perçoit surtout ces « moments » justement comme des morceaux, parenthèses qui « donnent le change » au théâtre davantage qu’elles ne relancent la parole ou la trouble — ce sera toujours le point de vue de Gaël qu’on suivra, l’injustice ressentie face au patriarcat bestial et ignorant de ceux (et même celles) qui l’entourent : on regrette que ne soit pas interrogé avec plus de complexité ce conflit où se jouent d’autres épaisseurs dans lesquelles la misogynie brutale du monde qui entoure Gaël peut résonner autrement que comme des réflexes arriérés. Mais en dépit de quelques longueurs (l’épisode autour du collègue fabulateur, qui se révèle fils du patron), outre la pudeur d’ensemble, remarquable, les passages descriptifs de la capitale d’Afrique occidentale paraissent les plus saisissants ; c’est ainsi paradoxalement quand il renonce à son récit et verse dans le poème dramatique que le texte trouve une pulsation, un rythme, une férocité aussi, qui l’emporte ailleurs que vers le témoignage puissamment, mais pauvrement édifiant, d’une vie en marge.

Ivana Sokola, À l’approche

Traduit de l’allemand par Julie Tirard

Une pièce impressionnante à plus d’un titre. La construction semble d’une virtuosité complexe en même temps qu’évidente — le texte ne peut se résumer, même si on peut en reconstituer la fable : une jeune fille a, semble-t-il, été agressée par un homme au cours d’une fête ; quinze ans plus tard, elle mène l’enquête, interroge son frère, puis une amie, avant de conduire une chasse pour se faire vengeance et justice elle-même. Mais en passer par un « résumé » dit mal ce que la pièce charrie d’ombres et de puissances. C’est bien plutôt un dispositif en forme de chambres d’écho des souvenirs pouvant servir d’armes que la pièce lève. Travaillant au corps tout le champ sémantique de la chasse à l’homme (avec meutes, chiens, dévorations, hallali), elle offre une puissante parole (et scène) à ce qui se joue de nos jours, œuvrant à mettre au jour, sans la résoudre, la complexité des attitudes face aux violences sexistes et sexuelles. À ce titre — mais c’est une fausse piste —, la pièce pourrait sembler offrir un panorama convenu de ces postures, comme une typologie du « théâtre » qui enveloppe chaque affaire, avec ses jeux de rôles, ses paroles toutes faites, ses drames atroces et son comique de répétition ignoble : les dénis font face aux accusations ; on remet en cause des paroles dont on exige clarté et fermeté ; les victimes se méfient de la justice et deviennent enquêtrices ; les bourreaux sont partout et nulle part, vicieux et bienveillants, aveugles et carnassiers ; les amalgames dangereux, mais mécaniques ; et les loups sont partout. Mais la pièce semble moins se fondre dans le drap déjà écrit de ce « sujet de société » que de travailler ses motifs et sa matière verbale, ses structures et ses imaginaires (par exemple, de manière spectaculaire, ce thème des chiens : qui ne sont pas seulement ceux qui traquent les bêtes apeurées, mais les chiens sont aussi lancés sur les agresseurs, dans une sorte de carrousel qui permet de sortir du cycle tragique de la fatalité, tout en nourrissant le cercle de la violence). La langue joue à la fois d’une clarté dans le détail (les phrases, prises les unes après les autres, paraissent d’une simplicité lapidaire) et d’une opacité d’ensemble : on se perd et se retrouve, comme pris dans la matière troublante elle-même que la pièce remue. Certains passages sont de très brillants morceaux de prose (l’ouverture est prodigieuse), et l’ensemble est d’une tenue rare. La fin ne rétablit rien : ne s’y joue (et heureusement) aucune catharsis, aucun accomplissement par la vengeance rédemptrice (qui aurait sonné faux en regard de notre actualité : car, bien sûr, tout nous le prouve, la fête n’est décidément pas finie), mais une ouverture singulière, digne et profonde. Et c’est ne rien dire de la théâtralité d’ensemble, des jeux d’échos entre les répliques, du dialogisme complexe des voix discordantes, du hors-champ festif, du travail sonore qu’une telle dramaturgie implique, exige. Évitant les écueils d’une dénonciation convenue, mais au travail d’une langue, cette pièce puissante et nécessaire approfondit et trouble les violences pour relancer la vieille (et inépuisable) question théâtrale de la vengeance — ce que le théâtre venge, et ceux/celles qu’il venge, et comment, et pour qui et pour quoi.

Sivan Ben Yishai, Love (exercice argumentatif)

Traduit de l’anglais par Julie Tirard

D’Olive, on sait habituellement seulement qu’elle est la fiancée de Popeye, réduite à se statut, femme sans âge à la maigreur légendaire — on se servit de son image pour une campagne contre la malnutrition. La pièce de Svian Ben Yishai voudrait lui donner un visage, un corps, une vie. Prenant la forme d’un anti-biopic moderne, ce texte revêt la forme d’un récit distribué « pour cinq voix et une intelligence collectique qui a du coffre », qui semble d’abord raconter l’histoire « telle que Popeye le marin l’a vécu observé par Olive Oyl » avant de prendre le large et de s’attarder sur Olive — ses drames, ses espoirs, ses désirs. De fait, la courbe du drame raconte épouse celle d’une émancipation. Centré d’abord sur la figure de Popeye, de sa jeunesse à ses études, cinéaste sans œuvre incapable de réaliser un film autrement que sur quelques pages, narcissiques virilistes – mais se jugeant évidemment féministe —, la pièce relate sa rencontre avec Olive, romancière qui connaît un certain succès, mais qui ne s’aime guère, portant sur elle un regard dévalorisant, héritier d’une longue histoire, celle d’un patriarcat qui agit aussi et surtout sur et contre elle-même. Et puis, peu à peu, abandonnant le portrait de Popeye, la pièce se resserre sur Olive — ou plutôt, va dessiner depuis Popeye un portrait de plus en plus précis d’Olive, d’abord seulement décrite en relation avec lui. C’est par une brutale et réjouissante description de leur intimité sexuelle que la pièce accomplit son « exercice argumentatif » (sous-titre). Celui-ci consiste à dresser un réquisitoire implacable contre un patriarcat même bienveillant, qui ne conduit qu’à une oppression silencieuse des désirs (sexuels) des femmes. C’est là, depuis un regard sur la sexualité, que la pièce construit son propos et sa direction, et qu’elle se révèle comme une sorte de récit d’initiation d’Olive : initiation de son propre désir, de sa propre puissance — jusqu’à développer à la fin un portrait lui-même puissant de cette femme en tigresse, écumant les bars et violant les hommes pour assouvir ses plaisirs voraces et égotiste. Cette libération de la femme hors du couple normé se lit comme l’émancipation politique et sociale, par le sexe, et la révélation d’Olive à elle-même, dans une fable singulière à la fois métaphore et récit fantastique. Toute la pièce s’envisage, à l’aune de cette fin, comme une réflexion militante d’un féminisme de combat, où la figure de Popeye devient comme un symbole concentrant à lui, via l’imaginaire viriliste qu’il véhicule, la perversion d’une domination qui se donne les allures d’un allié, alors qu’il n’est que l’agent de l’aliénation. A travers la trajectoire (fuyante) d’Olive se dessine le parcours d’une génération appelée à se libérer des entraves du couple, de l’hétéronormativité, des complexes sexuels, pour se conquérir. Ce discours s’impose avec force et drôlerie, mais aussi avec la virulence d’un manifeste : si l’écriture enlevée affrontent la sexualité avec une crudité réjouissante (a-t-on déjà écrit avec tant de verve les vices et les vertus du cunnilingus ?), l’absence totale de dialogisme et l’usage d’une parole de la frontalité défiant à plusieurs reprises le public tend à faire de la pièce une sorte de machine de guerre discursive, logorrhéique, où la seule action dramatique est celle de l’adresse directe capable d’être le creuset d’un récit biographique. On l’entendrait moins comme la scène troublante d’un désir en prise avec lui-même et l’emprise des hommes que comme cet exercice argumentatif visant à convaincre avec virulence de l’impasse des relations amoureuses : radicalité qui tout à la fois n’est pas sans force, sans joie, mais qui inévitablement pose la question des généralités auxquelles cette radicalité aboutit, et des réductions simplificatrices.

Jon Fosse, Ces yeux

Traduit du norvégien par Marianne Ségol-Samoy (inédit)

Une pièce qui semble comme une singulière traversée de l’œuvre de Fosse par lui-même, comme s’il s’agissait de ramasser d’un geste tout ce qui la constitue : mais ce geste, il le fait dans la grammaire même de son œuvre, travaillant en peu de mots les silences qui les séparent. Ce qui se lit d’abord est la composition musicale d’une langue de peu, comme en lambeaux, ou de reste, qui agit par succession de sons déposés, syllabes uniques et silences mesurés — comme si les mots avaient avant tout une valeur sonore ou rythmique. La succession des personnages jouent aussi de cette logique pulsatile, musicale, ténue, d’une rigueur virtuose dans leur entrelacement. Ces Yeux pourraient bien sûr, en surface, retracer l’histoire d’une femme et d’un homme, de leur rencontre, leur amour naissant, leur installation quelque part au bord de la mer, jusqu’à leur vieillesse — et leur mort. Cette existence schématique n’est pourtant esquissée qu’à l’épure de leur relation, rejouant plutôt le théâtre de cette scène mythique de la vie aux accents presque bibliques (ceux du Cantique des Cantiques) sans s’appesantir sur rien qui rendrait singulière cette histoire. Se dit aussi, et peut-être surtout, les résistances à cette vie déjà écrite — résistance de la jeune femme à vivre cette vie tracée ; résistance de l’homme âgé à mourir. S’entend finalement, dans (ou sous) le hiératisme formel de l’écriture un certaine lyrisme paradoxale par rétention, et même une certaine émotion devant ces vies qui luttent en vain face leur accomplissement : ce tragique à l’œuvre se lit dans les figures en retrait ou à l’avancée des deux Voix : en dépit du désir de l’homme et de la femme de vivre singulièrement une vie à eux, ces voix rappellent qu’il y a toujours un avant et qu’il y aura un après qui rendent presque dérisoires leurs désirs de singularité. Ces Voix forment l’arrière-monde métaphysique d’une scène peuplée aussi de l’Ombre, menaçante et vorace, qui rode. Mais en dépit de ces signes aux allures quasi-mystiques, la pièce demeure obstinément matérialiste dans sa volonté d’exposer la matière de son langage, sa surface miroitante et obsédante qui est surtout formé de ces failles entre les silences. Dès lors, on peut lire tout autant ce texte comme une partition évoquant un fonctionnement théâtrale, sans que pourtant cette lecture méta-théâtrale prenne le dessus sur la fable existentielle, et cette dernière ne recouvre non plus jamais le travail sur le verbe qui fait résonner l’ensemble de ces lectures sans cesse relancées les unes les autres.