OMNIA SUNT COMMUNIA

Mise en scène de Malte Schwind

Omnia sunt communia… Zigzag panoramique des luttes dans l’Histoire !

Salle Seita de la friche Belle de mai, sous la conduite du metteur en scène Malte Schwind, accompagné du dramaturge Arnaud Maïsetti, un groupe d’étudiants en études théâtrales de l’université d’Aix Marseille s’en prend à l’Histoire, à ses révoltes, aux grands mensonges, à la « petite moraline » que pointait Nietzsche, aux Grands Soirs qui ne verront pas le jour et demeurent pourtant dans chaque Aurore. Avec Omnia sunt communia ou une incursion dans la guerre des paysans allemands de 1525 (rejoint par Thomas Müntzer : apologue de la justice sur terre et du bien commun) le travail théâtral s’incarne pendant deux heures comme un théâtre-tract-d’interpellation. Tractatus poético-grotesque, politico-tragique, mélancolico-utopique, baroco-philosophique… que cet Omnia sunt communia qui souffle sur les braises révolutionnaires et soufflette le monde « d’aujourd’hier ».

Que peut le théâtre ?

Pourrait être la question, si l’on ne connaissait la réponse cinglante : « il ne peut rien ». Et pour autant, comme Foucault quand il écrit sur la littérature, il ne cesse de parler. C’est bien là son rôle et sa raison d’être : sa vivacité, comme la garantie de sa vitalité. Non pas faire entendre, encore moins dénoncer ou représenter, pas davantage se rendre complice d’une actualité à vivre par procuration… Non ! S’il y a un intérêt au théâtre, à sa pratique comme à sa fréquentation, c’est peut-être seulement à l’endroit qu’il est une brèche maintenue ouverte. Brèche ou plaie, suintante et accueillante, lieu de toutes les putréfactions à contempler, à sentir, à observer. Espace de dépaysements où se mêlent le proche et le lointain, le vivant et le cadavérique dans un rapport érotico-dialectique. Lieu, dis-je, de l’affect et de l’intellect infectés par un monde d’idées. Lieu d’embrasement, de furies et de chimères contagieuses. Territoires de traine-savates et de vagabonds arborant avec glorioles quelques idées du monde, toujours dans la tentation d’une certaine idée du monde. Oui, le théâtre ne peut rien peut-être, parce qu’il est un pari. Un pari mélancolique qui relève, rappellerait Daniel Bensaïd, d’un coup de dés. Le théâtre, est donc « forcément mélancolique […] puisque les dés roulent toujours à contretemps, toujours trop tard, toujours trop tôt […] pas moyen de se soustraire à cette impérieuse obligation de parier, de jouer le tout sur la partie, de miser avec une détermination absolue sur l’incertain contre l’implacable certitude du pire, qu’il faut bien, malgré tout, tenter de conjurer ».

Venir au plateau, c’est ainsi parier. « Jouer gros », en quelque sorte, sans autre enjeu incertain que de s’exécuter. « S’exécuter » ou un verbe à frémir qui dit le probable accomplissement et la possible disparition. Et peut-être, afin d’échapper à cette inscription définitive prise, trop rapidement et a priori, dans une alternative entre vie et mort, c’est d’abord travailler à déjouer les règles. Venir au plateau, donc tricher, tronquer, abuser, inventer… en lieu et place d’un théâtre qui a été vendu par la bourgeoisie paresseuse (par nature) comme le lieu du vraisemblable et, parfois de la vérité, c’est corrompre, avant tout, les règles parce que parier au théâtre se fait a contrario de l’attendu, du prévisible, du prescrit. S’exécuter donc, ou ne pas se laisser berner par le visage aimable de la psychologie et ses ravages, s’écarter du baume verbal médicinal, se distancier des effets sublimes hypnotiques, fracasser la diction encourageant les somnolences, briser les images miroirs infectant les rétines, vomir les narrations et autres dialogues diarrhéiques… S’exécuter au théâtre, c’est pour le moins échapper à l’indemne que promettent la smala des agents d’assurance et la clique des vendeurs d’idées maigres appelée aussi « politiques ».

Oui, le théâtre ne peut rien, mais aux mensonges épouvantails que déploient les disputes picrocholines des bardes médiatiques qui ne peuvent rien (et qu’Artaud a saisi sous l’onomatopée de « Caca »), à la différence, il ne joue pas rien.

Il ne joue pas d’ailleurs et c’est bien ce qui fait qu’il est un enjeu. Et parmi toutes les pratiques conformes, informes et difformes dont le théâtre est l’objet, il est parfois un acte d’ici et de maintenant où s’entretient « une mélancolie de gauche ». Soit, un état d’espérance résolu et permanent, à même de conduire parfois l’interprète, exactement et précisément, à un geste juste et un phrasé sans chichi, à la courbe d’un mouvement ajusté et à la couleur d’une tonalité rayonnante. Il est alors, furtivement, pendant quelques instants seulement à même cette parenthèse spatiale, le lieu de la chronique et du témoignage qui, dans leur parution, assemblent les lambeaux d’une histoire des vaincus revenants sans cesse, toujours, et à jamais, faisant de la scène le champ de bataille d’une victoire de l’espoir contre l’oubli et le deuil. Venir au plateau, dis-je, c’est ainsi maintenir l’apparition d’un instant improbable – l’espoir – où s’éprouve l’intelligible en dehors de tout temps. Et il n’y a rien-là qui ait à voir avec l’universel, car cela tient exclusivement à la constance d’une cruauté toute humaine. À même cette « minute supérieure » qu’évoque Maeterlinck dans Le tragique quotidien, il y alors la possibilité d’un saisissement et peut-être la présence d’un « théâtre absolu » qu’évoque Malte Schwind.

La ruche

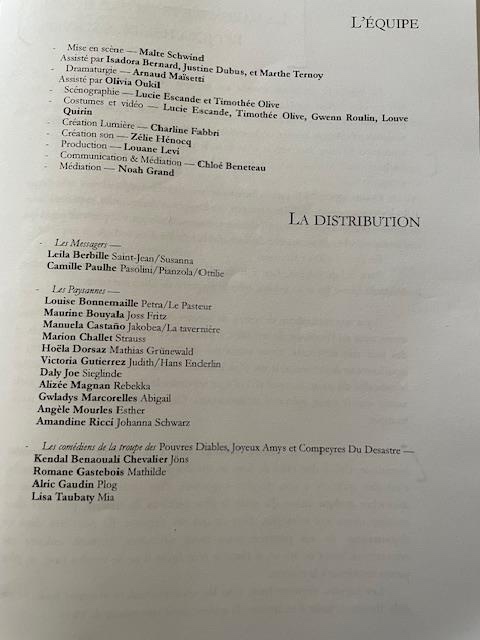

Il faut imaginer qu’autour de la figure de Thomas Müntzer (ce « théologien de la révolution » reprenait Arno Munster citant Ernst Bloch) et de La Guerre des paysans (et ces 100 000 morts) qui sont les soubassements d’Omnia sunt communia, il en fut du travail dramaturgique comme il en est du travail d’une ruche. C’est au moins ce que murmure le programme, gros de 28 pages (soit 56 recto-verso), à même lesquelles notes d’intention, chronologies, chants, textes, dialogues croisés indifférents à leur inscription dans le temps, mots d’ordre, citations, exergue, dessins, analyse d’œuvres picturales, récits historiques, réflexions, poèmes – à l’opposé de tout pensum – et quelques blagues potaches (jeu de mots, précisions désuètes et incongrues, oublis volontaires…) ont uni les 34 interprètes de cette épopée ou de cette fresque qui s’incarna tout d’abord comme un « Labouratoire » Théâtral de Recherche. (Soit une manière d’en finir avec ce stéréotype qui vaut au théâtre universitaire d’être réduit à n’être que le lieu d’un épanouissement personnel. À mort le Care Réac ! Et vive la matière grise à l’oeuvre d’un collectif conduit dans les cordes, boxer par l’Histoire !).

Document d’importance (donc), distribué à l’entrée de la salle Seïta (elle-même lieu de luttes ouvrières dans les années 80 qui seront rappelées en guise de captatiobenevolaentiae), de veine didactique et brechtienne qui, parcouru et lu, permet de faire son miel d’une ou de plusieurs des pensées qui furent à l’œuvre chez ces oeuvrières et oeuvriers. « Document compost » fait d’écrits, de figures, de fragments, promis ou non à la scène, renvoyant tous à l’Histoire, la même pour tous et la seule connue, de la violence subie, de la violence nécessaire, de la violence sans fin, de la violence constructive et destructrice, de la violence inévitable… Car ce document qui vaut pour un journal mondial des injustices et des soulèvements : des premiers mots relayés du Christ aux accords de la guitare brisée du chilien Victor Jara ; de l’humanisme pacifiant et naissant dont se détournera le communisme révolté à venir ; d’une pensée qui convoque le pain qui manque ou les oiseaux qui chantent à la spéculation financière qui corrompt les âmes ; du 27 mai 1525 où, torturé et exécuté, meurt Thomas Müntzer à la nuit du 1er novembre où est assassiné l’auteur des Ecrits corsaires Pasolini… C’est une longue et interminable liste des années et siècles de démolition. Démolition des idées et des luttes qui forment l’humus du document qui raconte la dignité sur la sellette, la justice mutilée sur le billot, la liberté oubliée mise au fer… et le cimetière qu’habitent ceux et celles qui les portaient en étendard.

Histoire de démolition, mais aussi, donc, soubresaut et espoir d’en finir avec l’obscurantisme idéologique. À commencer par celui qui aura privilégié la mère dialectique et ses rejetons que sont la logique et la raison. Dès lors, histoire de conversions multiples et imprescriptibles : de paysans en révoltés, de prêtres las des trahisons de l’Église en soldats rejoignant l’armée des gueux, de cantiques ânonnés en chants et chanson de la Bande noire, de pensées figées sur le papier en idées-brouillon crayonnées dans l’esprit, de peintres domestiques appointés au service de l’ordre sacré en artistes pauvres défiant les formes et les couleurs étrangères à la réalité, d’icônes plâtrées immobiles en drapeau flottant en mouvement, de sujets isolés à genou en une communauté de camarades debout, de solitudes misérables en solidarités vulnérables, de dévotion en révolution, etc. Soit l’histoire de quelques métamorphoses radicales identifiables et reprises, in fine, dans la couleur rouge qui habille Müntzer (qui rallie les opprimés) et la couleur noire qui enveloppe Luther (veilleur d’un ordre immuable) dans la peinture panoramique (voir ci-dessous au centre du tableau) de La Guerre des paysans intitulé Frühbürgerliche Revolution in Deutschland (première révolution bourgeoise en Allemagne) commandée par la RDA à Werner Tübke qu’il mit dix années à réaliser, de 1976 à 1987. Toile de 1722 m2 abritée au Musée Panorama, près du champ de bataille de la ville de Bad Frankenhausen, dont on dit que devant cette immensité peinte, le regard et tout l’être, soudainement, sont absorbés. Ou quand enfin, le souvenir d’appartenir à l’Histoire nous revient.

Document d’importance donc qui fait montre du labeur d’une ruche où cette communauté d’abeilles ouvrières (métaphore du collectif), industrieuse et besogneuse, aura mis du cœur à l’ouvrage pour faire émerger, au théâtre, un court instant d’effroi avec l’apparition de la pensée. À vous, Abeilles que vous êtes, merci !

Mais n’oubliez que dans votre dos (ayez toujours « froid dans le dos »), ce salop de Bernard Mandeville, écrira La fable des abeilles (1714) : traité libéral qui condamne et étrille vos traités de solidarité, vos rêves d’entente et de justice, vos désirs de mutualité, votre goût de la société apaisée… Et que c’est lui, « man devil » (Luther l’aurait deviné lui qui voyait des diables partout) qui a inspiré l’organisation du « village globalisé » où s’ébroue le capitalisme sauvage (un égoïsme décomplexé).

Mirandole en banderole

Par où commencer quand ça n’en finit pas ? Quand le soulèvement n’est jamais qu’un recommencement ? Quand l’enjeu révolutionnaire renvoie à l’énigme d’une question circulaire ?

Pourquoi ça commence ? Comment ça re-commence ? Parce qu’il y a dans l’Histoire une sécrétion qui porte le nom d’aspiration, et il n’y a pas d’autre réponse.

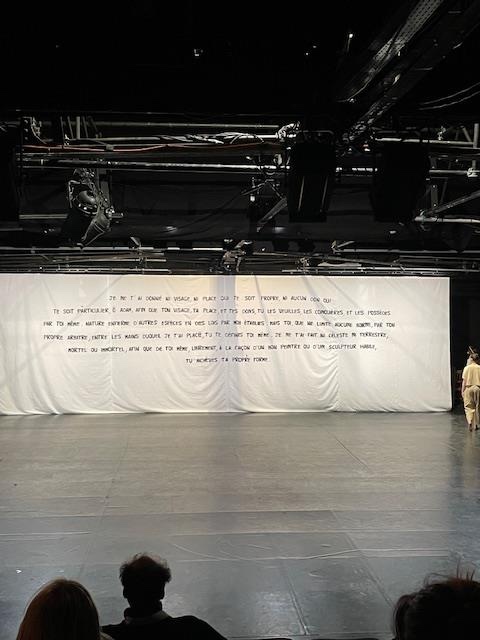

Et de voir alors dans la banderole qui s’étire tout du long en fond de salle (caractères noirs sur fond blanc) au format de manif un pan de l’énigme se dévoiler, en donnant à lire une citation du Discours sur la dignité de l’homme (1486) de Pic de la Mirandole : « Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon d’un bon peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. » Voilà qui renseigne sur la plasticité humaine qu’au plateau, tel un boulanger les mains dans le pétrin, Schwind et sa bande noire vont faire lever.

Car il s’agit ici de « Faire lever le théâtre », à travers une série de tableaux éclatés, aux couleurs diverses, aux harmonies discontinues, aux lignes mélodiques chaotiques, aux jeux contrastés, aux registres désaccordés… Faire lever le théâtre, passer du cru au cuit et recuit en ne se privant de rien qui l’a nourri. Oui, « faire lever le théâtre » à l’endroit de son histoire qui n’est pas sans lien avec les travers de l’Histoire. Lui permettre de figurer une farce, l’assigner à ses formes chorales, le renvoyer à ses épisodes monologiques, le circonstancier à la lenteur d’un dialogue, l’inscrire dans la narration et la vocifération, en faire le creuset des langues et des accents, lui donner à fondre le grave et le sérieux, lier la belle parole et le prout, amalgamer le scatologique et le liturgique, mixer le naturalisme et l’onirisme, le comique et le tragique, le physique et la métaphysique jusqu’à la pataphysique pantagruélique, en faire une salle de gym des mouvements possibles, du mime à l’acrobate, du geste excentrique, hystérique à la rigueur du pli d’un trait du visage, le soulager des valeurs d’exclusion que sont les climax et autres formes de tons pour le reconduire à l’endroit des énergies vitales appelées aussi désir, folie, déraison, déjouer l’attendu et revenir à l’impromptu…

Faire lever le théâtre parce que cet art, avant de relever d’un système de cloisons étanches (le théâtre-titanic ou l’histoire des « Genres »), s’apparente comme l’imaginait Jodorowski quand il songeait au théâtre à une pratique panique.

Faire lever le théâtre, chez Schwind et sa bande noire, aura ainsi consisté à proposer un syncrétisme esthétique, poétique, plastique…, toujours rhizomatique, approchant un anarchisme rigoureux. Dès lors, accepter que le tableau d’une rencontre dans un saloon puisse se regarder comme une toile de Cézanne imaginaire où Jarry, Pasolini, Grünewald, Genet (dans l’ombre du Molière de Castorf) taperaient le carton en buvant des bières. Carton, ou cartoon ? Omnia va au carton, cherche la bagarre, en revient toujours à la lutte. Y compris musicale quand quelques bandes son d’Enio Morricone (qui accompagnent le justicier d’un western) se retrouvent en contrepoint d’une sonate de Bach. Regarder « le Christ au tombeau » d’Holbein le jeune en souriant alors qu’il voisine aux côtés d’une toile peinte cubisto-maternelle aux couleurs criardes du théâtre de foire. S’aventurer alors à penser que l’art sacré et l’art abstrait ont en commun « l’art ». S’amuser de ces connexions intempestives qui ne tiennent compte de rien d’autre que d’un goût de la convocation/provocation opportune. Voir dans un autre tableau où un farceur à peine grimé en renard se lisse la queue, une fable de La Fontaine quand plus loin le Luther en habit noir n’est jamais qu’un corbeau. Rire intérieurement à ces icônes qui sont soutenues par la gouaille de l’un et le prêche de l’autre. Laisser le rire jaillir à ce foisonnement iconoclaste, linguistiquement détraqué, sans jamais oublier, parce que Omnia y revient sans cesse, que Müntzer, comme Blanqui, comme Artaud, comme Saint-Just cavalier de Fleurus (dont Maïsetti est désormais le biographe), comme Trotsky, Benjamin, Guevara… est lui aussi un Suicidé de la société. Et voir soudain, parce qu’il s’agit de « faire lever le théâtre », dans le regroupement lointain de l’ensemble des interprètes, en fond de scène, brandissant des drapeaux blancs qui attendent une couleur, sous la cendre qui tombe des cintres, et trébuchant sous les balles silencieuses qui traversent l’Histoire, la cohorte des meurtris révoltés, des injustement tués et privés de vie, de tous les temps… voir là, à cet instant-là, dans ce corps balayé des paysans et leur ombre (prolétaire de tous les pays) l’image simple de la répression et malgré tout de la détermination où les corps enjambés par les vivants bientôt tués forment l’aspiration commune : se lever, se soulever, s’élever à hauteur d’homme, et gagner sa dignité. Privé de rire, soudainement, à la chute, écouter dans chacune des voix en bord de plateau de corps d’acteurs et d’actrices enfin au repos, un petit mot adressé et entendre au final qu’il serait bienvenu qu’un jour, fasse place à la violence récurrente, un élan du cœur, partagé unanimement, qui reconnaîtrait ce droit à la dignité.

Entendre-là, moins une prophétie, moins un sermon, que le début d’un conte philosophique. Ce que la raison, ce que la croyance, ce que la logique, ce que la dialectique, ce que la morale, ce que la politique n’a jamais réglé, peut-être que le cœur, parce qu’il s’agirait de « laisser parler le cœur » l’accomplirait.

À moins, Müller l’écrit, que « le cœur ne soit qu’une pierre… ».

En tête, après coup…

On dit que le chant « Notre dieu est une forteresse » (1529) de Luther, et Luther lui-même, sont nés de La guerre des paysans et de l’engagement de Müntzer à leur côté. Celui que Müntzer appelait « docteur menteur » (Luther donc). On dit aussi que Heinrich Heine aurait nommé ce chant « marseillaise de la réforme », avant que Friedrich Engels, lui, ne parle de « Marseillaise de la guerre des paysans ». Peu importe en définitive, à Marseille, salle Seïta, le théâtre de Schwind et de sa bande noire procédait d’un autre enjeu. Mettre en discussion, peut-être, ce que le titre même du travail induit : « tout est à tous ». Soit un énoncé performatif dont l’effet et l’action concrète – parce qu’il n’est pas accepté eu égard le développement de l’esprit de propriétaire qui habille le capitalisme – aura pour conséquence sur l’Histoire, Hegel le rappelle, qu’elle s’écrive exclusivement avec le sang. C’est-à-dire le fluide qui, dès lors qu’il s’échappe des canaux naturels où il a son siège, renvoie aux luttes, aux guerres, aux batailles, aux révoltes, aux meurtres…

À l’endroit du théâtre tel qu’il aura été pensé et présenté, il faut ainsi voir ce point mis en débat et comprendre que le propos aura concerné, moins une idéalisation de la figure de Müntzer et de la révolte des paysans, qu’une attention particulière pour, plus généralement, la révolution et ses labyrinthes. Et précisément, ce qu’il conviendrait d’appeler la « constance révolutionnaire » à travers l’Histoire, qu’elle prenne pied chez un prêtre, une figure militante d’ailleurs (par exemple, Lénine) ou dans une population (les paysans de 1525, les Gilets jaunes de 2018, le peuple Tunisien en 2011…). Du Christ à Lénine, en définitive, l’opium du peuple change, pas la pipe.

Dit autrement, la constance révolutionnaire induit à minima deux aspects qui pour l’un tient à une prophétie oraculaire avec révélation, quand pour l’autre la prophétie est sans révélation. Müntzer relèverait du premier, Lénine, par exemple, du second. Entre l’un et l’autre, un monde est donné pour le premier, quand pour le second il est à construire. Entre l’un et l’autre, l’homme n’est pas libre ou s’enchaîne pour le premier. Il devra préserver sa liberté pour le second. Entre l’un et l’autre, il y a d’un côté le fermé, le figé, de l’autre l’ouvert, le mobile, etc. Mais pour l’un comme pour l’autre, le langage est une arme, car l’un et l’autre arment le langage qui, lui-même, est l’enjeu de la lutte.

Et d’ajouter que c’est peut-être là – le langage comme enjeu de la lutte – qu’Omnia sunt communia prenait tout son sens. Puisqu’à l’endroit du théâtre tel qu’il fut pratiqué, jamais Schwind et sa bande noire n’auront abandonné l’idée de faire résonner une alternative : le théâtre comme langage et comme puissance. Soit une arme, celle-là, indépendante du dualisme que nous évoquions, qui fait du langage au théâtre, et du théâtre comme langage, un « Entre ».

Et alors que résonnaient les prêches révolutionnaires que condensait la scène ; alors que les paroles de surplomb faisaient écho aux défaites et aux victoires des vaincus (le soulèvement est une victoire qui précède sa répression) ; alors que la proposition ou l’hypothèse du « cœur » venait s’intercaler entre les pragmatiques et les idéalistes… il y avait, dans cet espace grand ouvert peuplé des incartades furieuses d’Omnia sunt communia, une seule chose qui, se faufilant à travers les discours convaincus rapportés et portés, demeurait visible, sensible, accueillante, hospitalière… Une seule chose : la langue du désaccordement qu’est le théâtre. Ou, d’une autre manière de le nommer, cet « Entre » où l’imagination mélancolique demeure le terreau et le fertilisant absolu de l’espace et du temps que figure le théâtre qui accueille les vivants. « Il est mélancolique, sans doute, ce pari sur l’improbable nécessité de révolutionner le monde ».

Regardant les comédiens et les comédiennes assis, fatigués, épuisés… à l’ultime minute, disant leur peu de mots pour exprimer leurs lourdes peines, s’y voyait déjà un nouveau coup de dés aux tirages prévisibles. Soit. Mais qui ne privera jamais du désir de jouer puisqu’à l’endroit du théâtre comme arme, « ce n’est pas ce qui peut être renversé ou ébranlé, mais l’ouverture à ce qui ébranle » (cf. Jan Patocka) qui est l’enjeu.