Pour Finir en beauté – élégie et dignité

Notes de lecture sur Finir en beauté (pièce en un acte de décès), de Mohamed El Khatib, publié aux éditions de L’L (et aux Solitaires intempestifs)

(La pièce, créée et interprétée dans une mise en scène de l’auteur, en octobre 2014 à Marseille dans le cadre d’ActOral, est représentée au Festival Off d’Avignon 2015)

M’effraie absolument le caractère discontinu du deuil. Littérature qui s’essaie à cette durée vécue non comme ligne de récit, mais comme expériences sans cesse violentes de la vie vécue depuis la mort. Et ce mot absolument posé ici : en entendre sa vraie valeur, son sens pur – absolument : qui est coupé, qui est séparé, qui est délié.

Barthes, Journal de Deuil

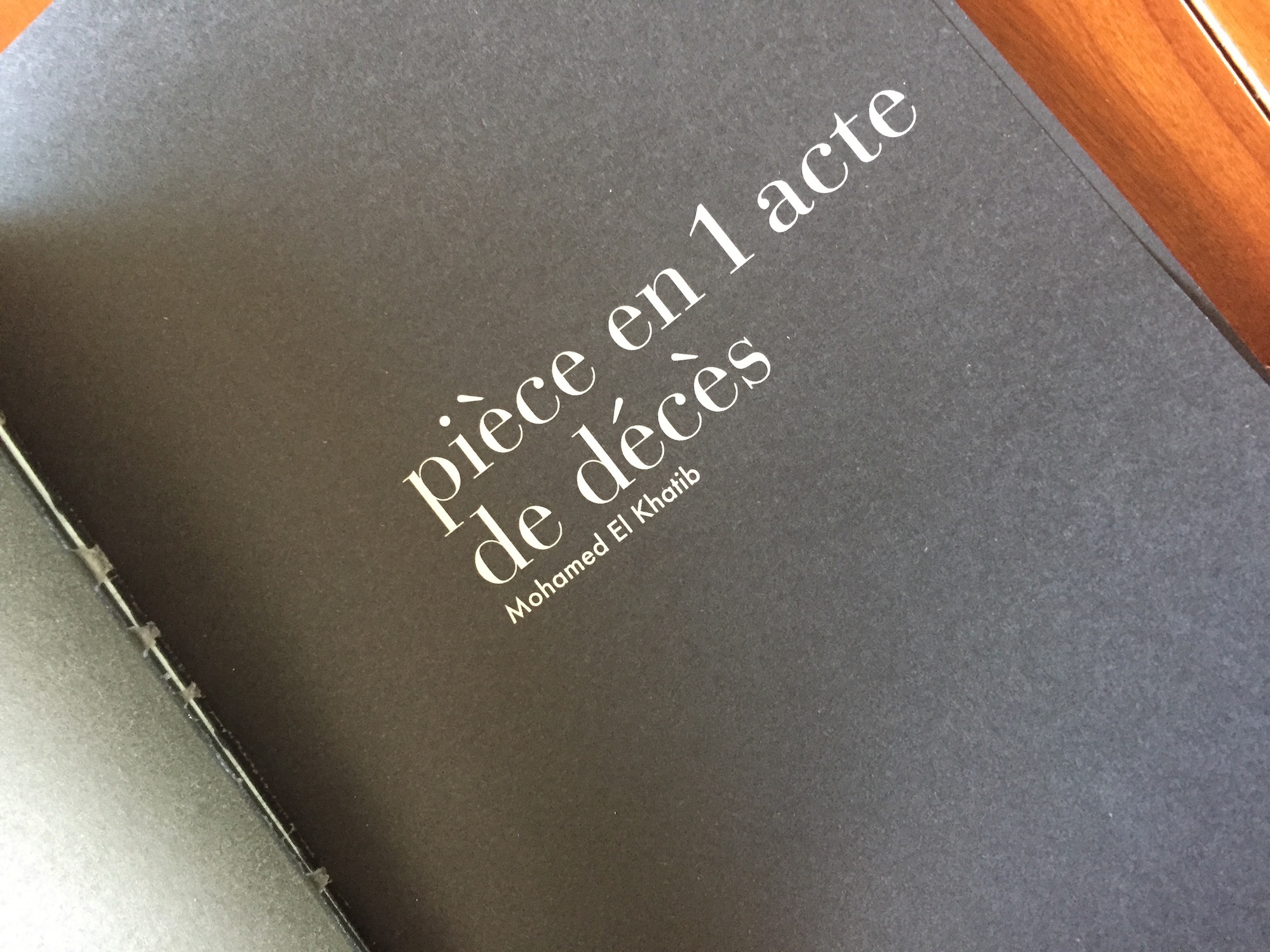

Si À l’abri de rien de Mohamed El Khatib traversait le deuil à venir de sa mère malade, Pièce en 1 acte de décès publié aux éditions de L’L – et repris par les Solitaires Intempestifs sous le titre Finir en beauté – en accomplit l’insupportable destin. C’est une pièce comme un journal de deuil impossible où s’écrit, jusqu’à l’extrême précision de la langue et d’un regard, la force d’être fragile et vivant ; c’est une langue composée comme la scénographie mentale d’une déchirure quand la mort est au passé et qu’il faut lui survivre ; c’est un livre mis en page avec la délicatesse des vivants pour les traces qu’on voudrait conserver de la mémoire et du temps, qui lève le théâtre des pages et des mots où se disent, avec pudeur et grâce, l’amour d’un fils et la dignité de l’écriture.

Nous ne sommes à l’abri de rien, c’est vrai, ni de la mort, ni de ce qui la suit, ce temps brisé du deuil. Dans son précédent ouvrage, Mohamed El Khatib avait écrit la mort de sa mère : ce qui précède les derniers moments et ce qui les accomplit. Ou comment l’écriture pouvait être ce talisman qui provoquerait la mort comme un adversaire qu’elle terrasserait. Pièce en 1 acte de décès commence là où À l’abri de rien s’achevait : en s’ouvrant sur la page qui terminait le livre précédent, El Khatib établit d’emblée l’écart vengeur de la vie sur la littérature – cette mise à mort que la vie impose sur l’œuvre.

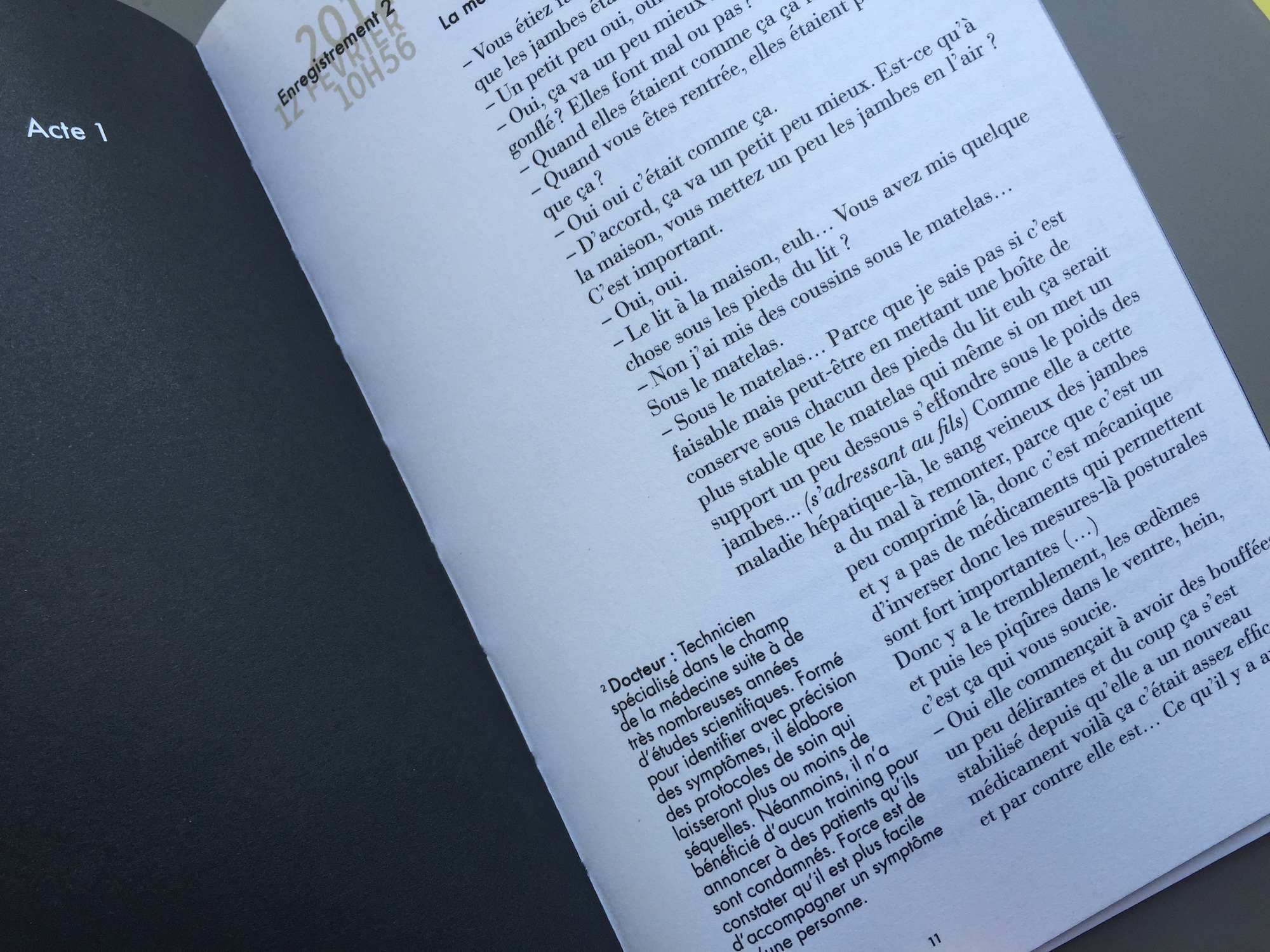

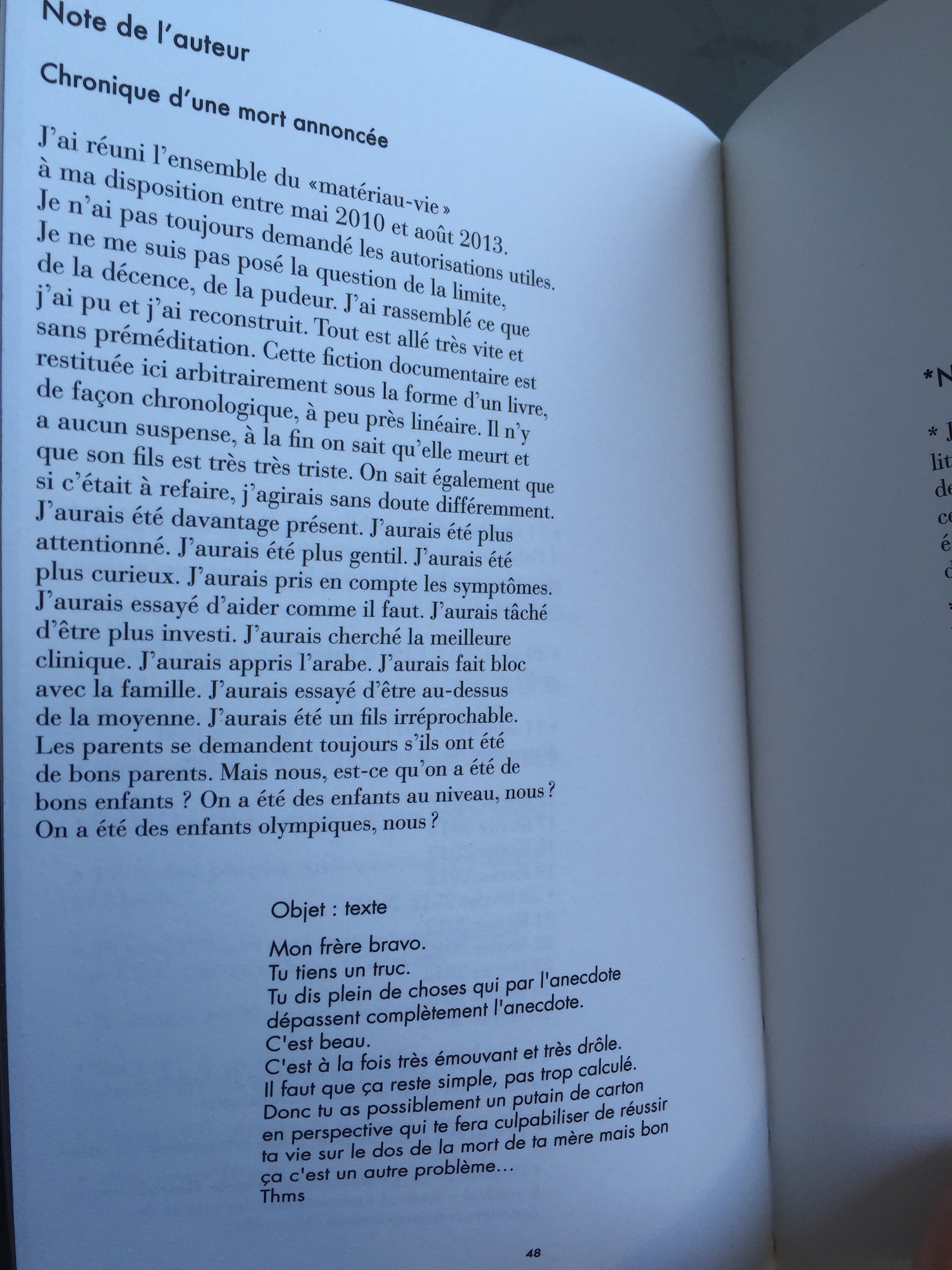

Car la mort n’arrive jamais comme on l’écrit ou la désire ; au juste, la mort n’arrive pas, elle vient comme un souffle trop court – vouloir en déterminer dans la langue ses émotions et ses événements redouble le poids de poussière en soi et le goût de cendre dans la gorge. Alors c’est l’écriture dans son geste même qui doit changer de nature. À la fiction et au lyrisme paisible de la littérature puisée au désir vient se substituer l’accumulation d’un matériau arraché au réel dans sa constitution la plus brute : amas de notes qu’El Khatib va thésauriser, précisions des jours et des faits, dialogues enregistrés et consignés avec sa mère, ses sœurs et ses amis, mails, messages. Le projet documentaire de l’auteur est pourtant un leurre : il ne cherche pas à objectiver, ni même à neutraliser son propos, ou à en totaliser l’approche – chaque document apporté éclaire le regard singulier de son auteur par contraste ou écart. En témoignent les paroles absolument terrifiantes des médecins et le vocabulaire technique et déshumanisé, sa froideur calculatrice, son énonciation calme qui avance les diagnostics : comment traduire hépatique en arabe, se demande l’auteur ? Mais c’est toute la question de la traduction de la langue médicalisée du corps en langage sensible d’une vie qu’on sait morte déjà, et qu’il faut pour soi-même comprendre, apprendre et accepter. C’est surtout plus largement cet enjeu de la traduction qui par contamination gagne : traduire le réel en signes et le monde en langage, traduire l’émotion en puissance, et l’affect en silence, et traduire cela qui meurt en ce qui va survivre.

Quand la mort est plus imminente, que les hospitalisations se succèdent, qu’on parle accompagnement de confort et pronostic vital engagé dans les couloirs des unités de soins palliatif qui ont remplacé ceux de cancérologie, il n’y a de place que pour l’effroyable bloc de réalité, cette succession de jours qui n’accomplissent rien que de l’attente et de l’imminence, mais jamais de devenir ou d’espoir. Le texte poursuit le journal intempestif, irrégulier, à la fois tendu vers le jour où s’accomplira ce pourquoi il est tenu, et retenu dans le désir de le repousser au plus loin.

Ma mère se meurt. Présent indéfiniment impossible d’un temps qui ne relève ni de la vie ni de la mort, et qui est le temps où cette écriture se fait ; peut-être le temps même, seul possible, de toute littérature. Mais cette littérature, El Khatib sait trop combien elle pourrait menacer ce temps fragile du deuil. Les grandes phrases, les mots gonflés de leur propre importance, la sacralité des formules graves et définitives : tout cela que l’écriture viendra ici tenir à distance. C’est un texte qui refuse la loi de la gravité comme toutes celles qui voudraient peser et enterrer vivant son propos : texte léger, oui, qui connaît le prix de l’humour, cette grâce, non pour se détourner de cette réalité qu’à chaque page il convoque, mais pour mieux l’affronter et ne pas s’effondrer face à elle. Réunion de famille pour parler de la possibilité d’une greffe de foie : les petites lâchetés, et les grandes tendresses ; les plans qu’on échafaude pour faire venir du Rif une amie d’enfance et tricher avec son passeport… L’humour est aussi une façon d’approcher, en la nommant, la relation qui unit l’auteur à sa mère et à ses propres origines : du Maroc de ses parents, on le pressent étranger ; et de la France, on le devine perçu par les autres comme étranger – cette identité flottante crée la politique blessée et souterraine de l’œuvre : l’auteur la saisit précisément à l’endroit où elle se dévisage, cette comédie grotesque de l’identité administrative, que l’écriture toujours sait renverser, démasquer. Ainsi de la faute d’orthographe sur la pierre tombale : le père se penchera pour la corriger avec du Tipp-Ex. Sous la délicatesse et la drôlerie, la beauté simple d’une allégorie où l’écriture sait aussi avoir le dernier mot.

Le texte rassemble un matériau entre mai 2010 et août 2013. Lorsque la mort survient, le fils est loin. Il rejoint sa famille sans avoir assisté aux derniers instants. Ce que le deuil ouvre est une blessure inguérissable que la béance à jamais perdu du dernier souffle tel qu’il l’avait rêvé dans À l’abri de rien rend à la fois plus cruelle et plus douce. El Khatib y avait écrit qu’il lui faisait la lecture pendant qu’elle le regardait : « moi, je lis, et elle, elle m’aime. Elle meurt et je lis pour la maintenir en vie ». C’est privé de cette mort – cet instant de la mort sur lequel est adossé la vie, dont parle Blanchot – désormais qu’il faut écrire ; c’est aussi écrire qui maintient en vie sa mort et fait de sa mort une vie infiniment reposée non sur le souvenir, mais son contraire, quelque chose qui tient de l’oubli quand on le réalise, cela que peut-être on nomme littérature.

Texte, récit, document ? Pièce, surtout – où le genre théâtral n’est pas une convention, avec monologue et fiction à l’entour, mais territoire de prise de parole à l’endroit d’une présence qui dit au lieu de l’absence ce qui lève le temps et l’accomplit. Pièce, si le théâtre est espace de conquête de ce temps que l’écriture, mot après mot, appelle et récuse, fait venir pour en réaliser à la fois le souvenir et l’action. Théâtre radicalement sans exemple où la parole est diffuse, la sienne et celle des autres qui s’y agrègent et s’assemblent dans un langage qui saura à la fois dire la douleur et la traverser. Théâtre qui sait nommer l’espace où il se fait et l’adresse qui rend cet espace fragile et provisoire : non pas la scène des représentations, mais le présent de chaque instant quand le temps est une menace et sa propre délivrance, qu’il faut à la fois conjurer et passer. Théâtre où le temps est l’expérience de sa propre transformation, la tâche qui réinvente un rapport au temps[[« Il y a un temps où la mort est un événement, une ad-venture, et à ce titre, mobilise, intéresse, tend, active, tétanise. Et puis un jour, ce n’est plus un événement, c’est une autre durée, tassée, insignifiante, non narrée, morne, sans recours : vrai deuil insusceptible d’aucune dialectique narrative », Roland Barthes, Journal de Deuil]], puisque la mort inscrit en son sein l’irrémédiable il y a eu, et la vie fracturée en son milieu par le deuil : « La mort tranche le quotidien, alors survient la construction affolée de l’avenir ».

La pièce de Mohamed El Khatib a d’abord été publiée par un éditeur belge, les éditions de L’L en collaboration avec le graphiste Colin Junius. Outre l’audace dont fait preuve cette édition en prenant le risque d’accompagner un jeune auteur, il faudrait saluer aussi la beauté délicate de l’ouvrage : sa composition qui met en scène, dans la mise en page, les fragments de jours et de textes, la singularité des documents et la nature des paroles, les notes qu’émaillent en bas de page ou en marges, et qui à la fois voudraient saturer l’espace intérieur tout occupé à sa tâche de documenter le temps, mais laisse l’ensemble aérien, respiré, ouvert à ce qui fait le battement des jours et qu’on devine, retranchée dans l’extrème pudeur de la langue que rejoint le livre. L’objet que publie L’L éditions est cette épure, et comme l’écrin du deuil : les bords des pages sont noirs et semblent comme la clôture endeuillée de ce temps ici raconté ; mais la couverture blanche voudrait aussi contrevenir à la noirceur triste du chagrin comme une lutte pied à pied de la vie sur la mort. L’ensemble, typographique et plastique, est un écrin où repose davantage qu’un texte et sa mémoire, mais l’hommage aussi où l’élégie est ce geste d’amour[[Les Solitaires intempestifs publient également ce texte, avec le titre Finir en beauté, dans une mise en page brute et conventionnelle]]. Dans la tendresse du fils, resplendit sur chaque page la calme présence de Yamna El Khatib, sa beauté souveraine : « finir en beauté », c’est rejoindre dans sa mort ce que la vie en soi a déposé, où la beauté n’est pas dans la fin, mais l’expérience de l’avoir réalisé jusqu’à cette fin sans jamais l’épuiser.

Quand le récit s’achève, l’épilogue raconte comment l’auteur a voulu renouer avec son père, ou plutôt, « le trouver », lui qui ne cessait de fuir et de lui échapper. Pour le trouver, donc, on décide de se mettre en quête de la tombe du père de son père : et c’est dans un cimetière de Snada que le texte s’achève, entre les gravats et les pierres, à chercher le nom perdu qui les unit tous deux. La littérature se fait en dansant sur les tombes, disait Genet. Mais ici, la tombe est perdue au milieu des amas de rochers effondrés, alors c’est au milieu d’un chemin, entre les pierres et les tombes illisibles, qu’on récitera la prière, pour le vent et celui qui saura l’entendre. Entre ce père perdu – doublement perdu désormais qu’il est, lui aussi, enterré au milieu des siens –, que l’auteur avait cherché en vain dans l’illisible à travers son grand père, et cette mère qu’à chaque ligne il écrit, et qui s’écrit inlassablement, s’ouvre l’ultime et pudique déchirure d’un texte qui s’éprouve au risque d’une exposition qui sait le prix des secrets et des mystères, et des silences. Ultime image d’un texte où l’intimité la plus grande ouvre aux partages les plus précieux, parce qu’elle s’inscrit précisément entre l’illisible et l’écriture, là où le langage fraie pour relier nos solitudes.

C’est un texte impossible, celui qu’on écrit dans le deuil, celui qui préexiste avant même la mort. Il faut des mots impossibles qu’on arrache à l’expérience même et qui nommeraient aussi l’expérience d’écrire toute entière. Il faut la simplicité sur tout cela pour approcher ce qui suit la mort, et qu’il faudra habiter aussi, qu’on appelle cela l’écriture ou la vie, ou bien cet espace singulier où la vie se renouvelle dans l’écriture. Il faut repousser l’écueil de la littérature, celle qui sublime et détourne, et celui de la vie, qui fabrique du temps et de l’oubli. Et traverser dans l’écriture le temps de cette mémoire du présent qu’est l’écriture même.